3/7-8で行ってきた関西私鉄めぐりの続きです。

3/8の朝は梅田のホテルを出て、御堂筋線を下り難波へ。そこから南海電鉄に乗り換えます。

南海電鉄は難波を起点として、本線・空港線系統と高野線系統が岸里玉出で別れます。実際には高野線は「汐見橋線」と称される岸里玉出ー汐見橋になるんですけど、あの区間が高野線と意識している人は鉄道ファンくらいでしょうねえ・・・。

今回の南海電鉄の訪問目的は、この時点で2本走り始めていた高野山開創1200年記念の特別ラッピング車を見るのと、ついでに本線・空港線系統も久しぶりに加太線と水間鉄道でも行こうかなと。で、まずは本線・空港線系統に行きました。

日曜朝の難波駅。通常なら人で溢れている難波駅の階段も日曜朝の7:40過ぎならこんなもんだと

高野山開創1200年を記念して、駅の広告ポールも記念ラッピング

こちらは空港線直通8000系。8000系も最近は増えてきましたが、これはトップナンバーですね

いきなり遭遇できました。30000系30001F「赤こうや」

高野山は今年、弘法大師が開創してから1200年を迎えるということで、高野山参拝輸送の主力である南海高野線の特急車両3本に記念ラッピングが施されることになりました。第一団で登場したのが、この「赤こうや」です

さて、最初は水間鉄道に行くことにします。水間鉄道は南海本線の貝塚駅と、水間観音駅を結ぶ小さな私鉄で、距離はわずか5.5kmしかありません。いわゆる参拝鉄道の一つですが、南海系列ではなく、2005年に経営破綻してからは翌年に異業種のグルメ杵屋が支援企業となり、現在はグルメ杵屋の完全子会社になっています。水間鉄道への訪問は2006年5月以来の約9年ぶりでした。

最初に普通列車で新今宮まで乗って、後続に乗り換える。単に乗り間違えただけ・・・。反対側の7000系

元泉北高速3000系の3000系電車がやってきた。泉北高速のマークと車両番号が書いてあった部分が補修されていて目立ちますねえ

水間鉄道に乗ります。やってきたのは、1000形の先頭車化改造タイプ。元は東急7000系です

ヘッドマークの所の緑色のもさもさしたのは何でしょうかね・・・・

反対側はありませんでした

車内はシートモケットが近年交換されたため、きれいな状態ですね。元は水間鉄道でも7000系を名乗っていたんですが、改造に際して1000形と形式変更されました

終点の水間観音駅に留置されていたオリジナル先頭車の2本。窓のHゴムが無くなって金属支持になったおかげで、元車とは違う印象を受けますが

駅に保存されている501形電車ですが、なんか印象違うなあと思ったら、9年前は白色系に水色帯の姿でした。塗装変更からもだいぶ時間が経っているようで、色落ちしてきていますね

水間観音駅。元々は水間駅でしたが5年前に改称されてます。寺院のような形が特徴的ですね

同じ電車で戻ります

ところで、水間鉄道1000形は一般車両としては珍しくICカード読み取り機を取り付けています。路面電車では珍しくも無いですが、ワンマン運転する上に終端駅以外は無人駅という水間鉄道だからこそという導入でしょう。車両が2両編成4本ですので、駅に導入するよりは車両設置の方が有効と判断されたんでしょう

貝塚に戻ったら、和歌山市を目指します。一旦和歌山市まで行って、加太線に乗るためです。加太線は和歌山市駅の1つ前の紀ノ川駅から分岐していますが、列車としては和歌山市駅発着なので、和歌山市駅まで行った方が楽なんですよね。

貝塚駅ではまたも3000系を撮影。あまり数は無いはずなので、ちょっとラッキー

古参の7100系で、一旦泉佐野まで行きます

泉佐野からは特急「サザンプレミアム」の一般車(つまり8000系)の方に乗りました。特急券買っている時間が無かったんで

加太線は7100系での運転。2両編成ですが、けっこう乗りました

途中で行き違いになった電車に貼ってあったシール

終点の加太駅にて

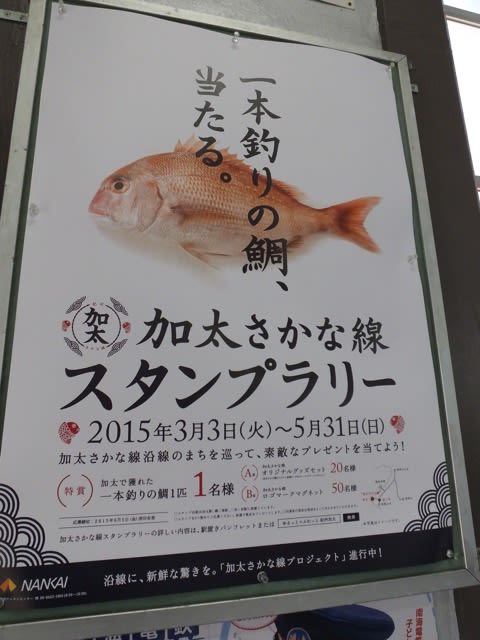

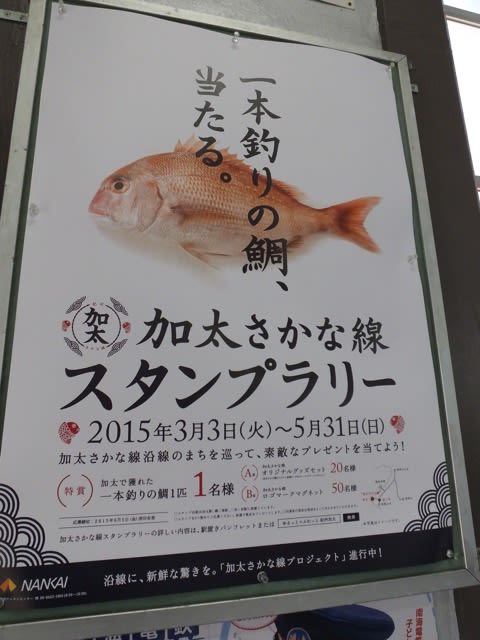

どうやらこんなイベントをやっていたのが、混んでいた理由のようです

駅前にあった記念撮影ボード

この旅行中で初めて「晴れ」の状態で写真が撮れました。これくらい晴れていれば、前日も撮影中心で良かったんですが・・・・

こんなところで、加太線を折り返します。以下、次回。

3/8の朝は梅田のホテルを出て、御堂筋線を下り難波へ。そこから南海電鉄に乗り換えます。

南海電鉄は難波を起点として、本線・空港線系統と高野線系統が岸里玉出で別れます。実際には高野線は「汐見橋線」と称される岸里玉出ー汐見橋になるんですけど、あの区間が高野線と意識している人は鉄道ファンくらいでしょうねえ・・・。

今回の南海電鉄の訪問目的は、この時点で2本走り始めていた高野山開創1200年記念の特別ラッピング車を見るのと、ついでに本線・空港線系統も久しぶりに加太線と水間鉄道でも行こうかなと。で、まずは本線・空港線系統に行きました。

日曜朝の難波駅。通常なら人で溢れている難波駅の階段も日曜朝の7:40過ぎならこんなもんだと

高野山開創1200年を記念して、駅の広告ポールも記念ラッピング

こちらは空港線直通8000系。8000系も最近は増えてきましたが、これはトップナンバーですね

いきなり遭遇できました。30000系30001F「赤こうや」

高野山は今年、弘法大師が開創してから1200年を迎えるということで、高野山参拝輸送の主力である南海高野線の特急車両3本に記念ラッピングが施されることになりました。第一団で登場したのが、この「赤こうや」です

さて、最初は水間鉄道に行くことにします。水間鉄道は南海本線の貝塚駅と、水間観音駅を結ぶ小さな私鉄で、距離はわずか5.5kmしかありません。いわゆる参拝鉄道の一つですが、南海系列ではなく、2005年に経営破綻してからは翌年に異業種のグルメ杵屋が支援企業となり、現在はグルメ杵屋の完全子会社になっています。水間鉄道への訪問は2006年5月以来の約9年ぶりでした。

最初に普通列車で新今宮まで乗って、後続に乗り換える。単に乗り間違えただけ・・・。反対側の7000系

元泉北高速3000系の3000系電車がやってきた。泉北高速のマークと車両番号が書いてあった部分が補修されていて目立ちますねえ

水間鉄道に乗ります。やってきたのは、1000形の先頭車化改造タイプ。元は東急7000系です

ヘッドマークの所の緑色のもさもさしたのは何でしょうかね・・・・

反対側はありませんでした

車内はシートモケットが近年交換されたため、きれいな状態ですね。元は水間鉄道でも7000系を名乗っていたんですが、改造に際して1000形と形式変更されました

終点の水間観音駅に留置されていたオリジナル先頭車の2本。窓のHゴムが無くなって金属支持になったおかげで、元車とは違う印象を受けますが

駅に保存されている501形電車ですが、なんか印象違うなあと思ったら、9年前は白色系に水色帯の姿でした。塗装変更からもだいぶ時間が経っているようで、色落ちしてきていますね

水間観音駅。元々は水間駅でしたが5年前に改称されてます。寺院のような形が特徴的ですね

同じ電車で戻ります

ところで、水間鉄道1000形は一般車両としては珍しくICカード読み取り機を取り付けています。路面電車では珍しくも無いですが、ワンマン運転する上に終端駅以外は無人駅という水間鉄道だからこそという導入でしょう。車両が2両編成4本ですので、駅に導入するよりは車両設置の方が有効と判断されたんでしょう

貝塚に戻ったら、和歌山市を目指します。一旦和歌山市まで行って、加太線に乗るためです。加太線は和歌山市駅の1つ前の紀ノ川駅から分岐していますが、列車としては和歌山市駅発着なので、和歌山市駅まで行った方が楽なんですよね。

貝塚駅ではまたも3000系を撮影。あまり数は無いはずなので、ちょっとラッキー

古参の7100系で、一旦泉佐野まで行きます

泉佐野からは特急「サザンプレミアム」の一般車(つまり8000系)の方に乗りました。特急券買っている時間が無かったんで

加太線は7100系での運転。2両編成ですが、けっこう乗りました

途中で行き違いになった電車に貼ってあったシール

終点の加太駅にて

どうやらこんなイベントをやっていたのが、混んでいた理由のようです

駅前にあった記念撮影ボード

この旅行中で初めて「晴れ」の状態で写真が撮れました。これくらい晴れていれば、前日も撮影中心で良かったんですが・・・・

こんなところで、加太線を折り返します。以下、次回。