かなり久し振りに美味しかったものシリーズ

(食関連は別ブログにてアップすることが多いので~)

川崎市中原区、「パティスリーディヴァン」の焼き菓子。

職場を辞める方からいただきました。

焼き菓子が入っていた箱もかわいい^^

主にフィナンシェが入っていました。

素材はシンプルで、乳化剤や安定剤など余計なものは入っていません。

バターと粉の味がしっかりした、美味しい焼き菓子でした。

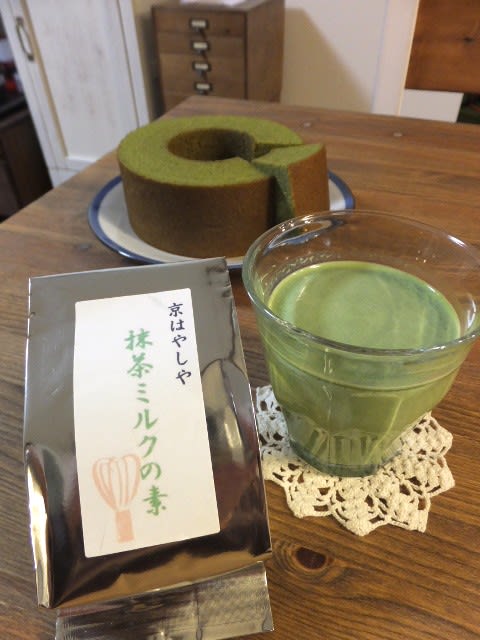

有名な「京はやしや」の抹茶ミルクの素。

主人の弟夫婦からいただきました。

ミルクに溶かすのですが、お湯に溶いても美味しいです。

原材料は抹茶と砂糖のみで抹茶の方が多く、甘さ控えめです。これは常備したい。

こちらは義母の柚子ジャムで作った柚子のカップケーキ。

毎年、適当な配合で作りますが、毎回美味しく出来ます。

家族や職場でも大好評。販売しようかしら・・(冬だけ?^^;)

※別ブログでも紹介済☆

喫茶店「男爵」のナポリタン。

トマトソース系が得意でないので、ナポリタンを美味しい!と思ったのは初めて。

しかもミカンが付いてくるセットでした^^

訪問記事はコチラ

東銀座「銀之塔」のビーフシチュー。

牛と牛タンが入ったミックスです。

お高いけど美味しい!お肉がとろける柔らかさでした。

茅乃舎(かやのや)のだし。

友人からのいただきもの。

これこそ探し求めていた「だし」!原材料の野菜や魚・昆布などは厳選の国産素材で

化学調味料や保存料不使用。

アミノ酸などの添加物の入った「だし」とは違い、だし本来の自然な旨味が美味しいです。

最近は多忙につき、このだしパックに頼っています^-^;

私は知らなかったのですが、割と有名らしく主人が仕事がらみで知っていたのにはビックリしました。

玉川高島屋やミッドタウンにも店舗があり、だし以外にもいろいろ販売しているようなので、

今度行ってみよう!友人に感謝☆

ほかにもいろいろありますが書き切れないので、個々に別ブログの方でぼちぼちアップします。

昨年9月14日、旧万世橋駅・赤レンガ高架橋の遺構を再生させて開業した

「マーチエキュート神田万世橋」。

開業4日後にひとりで行って来ましたが、先週再訪しました。今回は友人と。

~昨年訪問・周辺散策した時の記事~

※70年の時を経て*旧万世橋駅再生の日

※70年の時を経て~旧万世橋駅ホームへの階段~

※ノスタルジック東京⑤神田須田町*レトロ建物探訪

旧万世橋駅は1912(明治45)年に中央線のターミナル駅として開業。

駅舎は後に東京駅も手掛ける辰野金吾氏の設計で、

駅舎内には1等2等待ち合い室・食堂・バー・会議室等が設置され堂々とした風格を備えていたそうです。

※ここに東京駅のようなデザインの駅舎が建っていました。(施設内にジオラマあり)

今では信じられませんが開業時、万世橋は銀座と並ぶ東京でも指折りの繁華街で、大変な賑わいを見せていたそうです。

万世橋駅のある神田須田町は、東京市電の乗り換えターミナルでもあったそう。

しかし、大正3年に東京駅が開業し、中央本線が東京駅まで開通すると万世橋駅はターミナルとしての役割を終え、中間駅となりました。

更に1923(大正12)年には関東大震災で駅舎が焼失。

大正14年には2代目駅舎が完成しましたが、非常に質素なものだったらしく、

昭和11年に移転してきた交通博物館と併設する形でホームと直結になったりしましたが

昭和18年、不要とみなされ、万世橋駅は休止されてしまいました。

繁華街だった神田須田町の交差点が移転、寂れていったことも重なり乗降客が戻らなかったことも追い討ちをかけたそうです。

(情報サイトより簡単に抜粋)

本郷に住んでいた頃は、ここに駅があったことは認識しておらず、大分あとになって

どうやら運のなかった駅として有名だということを知りました。

そして昨年訪問するにあたり、少し調べ直してみただけでこの悲運エピソードの数々・・

可哀想過ぎる・・・

休止以来約70年、都会の中で存在感は示すものの、でも注目を浴びることはなくひっそりとそこにあり続けた旧万世橋駅の赤レンガ高架橋。

歴史を経てやっと日の目を見ることになり、古いものの良さが見直されるキッカケになるといいなと思います。

さて、お次はたった4年と短命だった 昌平橋仮駅跡。

マートエキュート神田万世橋(旧万世橋駅)の御茶ノ水側の橋、昌平橋の袂にあったそうです。

※ここらへん↓

昌平橋駅は甲武鉄道(現・中央線)が御茶ノ水駅から万世橋までの工事中、 明治41年にその間の仮の駅として造られましたが、 明治45年の万世橋駅完成にともない廃駅となった非常に短命の駅です。

そもそも短命ということで造られた駅でしたか、ドイツから鋼鉄を輸入し、中央線の始発駅にふさわしいように重厚な装飾を施したそうです。

画像からも、仮駅といえど手を抜かないこだわりを感じます。

画一的になってゆく、お茶ノ水・神田周辺のオフィス街において異彩を放っています。

いつまでもここにあり続けて欲しい。

1904年(明治37年)・甲武鉄道市街線飯田町~御茶ノ水間開通。

1906年(明治39年)・鉄道国有化により、甲武鉄道が国鉄となる。

1908年(明治41年)・中央線御茶ノ水~昌平橋駅(仮駅)間開通。

1912年(明治45年)・万世橋駅開通、昌平橋駅廃止。

1914年(大正3年) ・中央停車場(東京駅)開業。

1919年(大正8年) ・万世橋~神田~東京間の開通。

1923年(大正12年)・関東大震災により万世橋駅焼失。

1925年(大正14年)・2代目万世橋駅が再建されるも初代に比べ簡素。

1936年(昭和11年)・東京駅にあった鉄道博物館が移転、鉄道博物館と併設される。

1943年(昭和18年)・万世橋駅営業休止。

(情報サイトより)

特にめずらしくない風景ですが、

御茶ノ水と秋葉原の間にある昌平橋の親柱にて、鳩が日向ぼっこしていました。

でも一部の鳩が、

段差の、幅の狭い微妙な位置に佇んでいます。うまく止まるなぁ^^

この親柱は大きいので、この位置だと忙しく歩く通行人の目には、意外と留まりにくいでのす。

ちょうど目線に入らないというか。

私のように、古い親柱に興味があるとか、つい動物に目が行くとかいうことがなければ、

まっすぐ前を見て歩いていたら目に入らないでしょう。

鳩たちは、それを知っているのか、

それとも単に日当たりがいいからか。

こちらは旧万世橋駅の遺構(今はマーチエキュート神田万世橋)の秋葉原寄り。

これまた微妙な位置で丸くなって日向ぼっこ。

さっきより狭いよ~^^;

ここも、通行人の目には入りにくいところ。

秋葉原から万世橋を渡ったすぐの、高い場所なので。

人の往来の激しいところにあって、でも意外と人の目に入らない場所を、鳩はよく知っているような気がします。

5年ほど前に買った、無印良品の「その次があるフェイスタオル」。

使い古した後、雑巾やウエスにしやすいよう三ヶ所にラインが入っています。

ラインに沿って切ればほつれず、糸くずが発生しません。

タオルとしての役目を終えても、その次があるタオル。

5年目を迎え、少し擦り切れてきました。

色も、買った時は確かブラウンだったと思うのですが、オレンジっぽく変色しています。

ラインに沿ってジョキジョキ。4枚の雑巾になりました。

台フキンにもなりそうですが、

我が家では、ベランダのヘリや物干し竿を拭くのにちょうどよい大きさです。

全部切らずに、半分の大きさで窓拭きなんかにもいいし。

使い古したあとも、用途が広がるエコなタオルなのでした~

久し振りにアラフォーインコ・ポッポの画像です(キビタイボウシインコ・推定42歳)

こちらは昨年5月の画像。少し毛引きが見られましたが、、、

12月に会った時は、きれいに生えていました。

やっぱり、おなかに羽があった方がかわいい^^

カゴから出るところ。

後姿。引き出し閉めちゃうよ~~^^;

他界した父に一番なついていたポッポ。

下におろすと、一目散に父がよくいた和室へと向かいます。

父が他界して3年以上ですが、まだいると思っているのでしょうか

姿が見えないことをどう思っているのか・・

言葉が通じるなら聞いてみたいです。

新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます

昨年もたくさんの方にご訪問いただき、ありがとうございました

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。