牛伏川フランス式階段工(フランス式階段流路)

牛伏川(うしぶせがわ)は松本市の南東部に位置する鉢伏山横峰(はちぶせやまよこみね)あたりに源を発し、松本市並柳(なみやなぎ)で田川(たがわ)に合流する全長約9Kmの川です。

牛伏川と合流した田川は、その後、犀川(さいがわ)、千曲川(ちくまがわ)を経て信濃川(しなのがわ)として日本海に注いでいます。

「牛伏川砂防工事沿革史」の10ページに記載されている「沿革(森泉玄吾氏所持記録ニヨル)」には以下のように記載されています。

「牛伏川水源一帯樅、赤松、楢、杉等の雑木に充ちて今より約壹百年前安永頃までは全山鬱蒼たる大森林なりしと云ふ現に維新當初よりの片丘村戸長役場當時の記録に明記する所なり其斯の如き美林も元治元年間より濫伐の厄に遇ひ明治の初年は既に林木の見るへきものなく満山只茫々たると荒廃地と化し・・・時恰も新潟県下に於は信濃川改修問題起り土砂堆積は遠く信州の水源地に因を為すものなりとの理明かとなり長野県千曲、犀川の沿岸一帯特に牛伏川か其原因の重なるものの一つに数えられ漸く内務省当局の注目を惹くに至れり・・・」とあります。

※ 安永は西暦1772年~1780年

※ 元治元年は西暦1864年

1700年代後半頃までは鬱蒼とした樹木が茂る牛伏川水源の山であったものが乱伐により禿山となり、大雨のたびに大量の土砂が流出する山になってしまったようです。

時の明治政府内務省は、新潟港口の埋没は信濃川水源地の一つのである牛伏川の荒廃も一因と考え牛伏川砂防工事が開始されました。

「牛伏川砂防工事沿革史」の中に掲載されている当時の写真を見ると、かなり広範囲に禿山は広がり急峻な地形ですので、難工事であった事が想像されます。

牛伏川の砂防工事は

1885年(明治18年)内務省直轄工事として開始

1887年(明治20年)一時、工事中止

1888年(明治21年)工事再開

1890年(明治23年)内務省直轄工事は中止となる

1898年(明治31年)長野県の事業として工事を継続する

1916年(大正5年)フランス式階段工が着工される

1918年(大正7年)砂防工事ほぼ完成

という経過がありました。

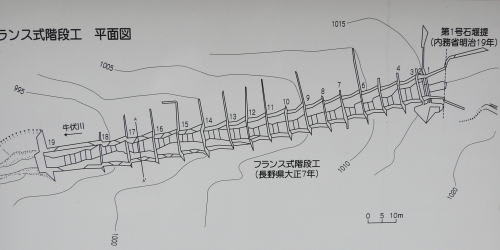

このフランス式階段工(フランス式階段流路)は牛伏川砂防工事の最後の仕上げとして行われた工事となります。

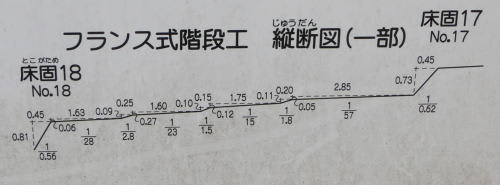

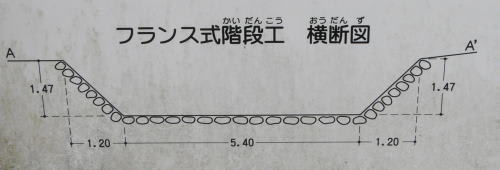

フランス式階段工は急な流れを緩やかにして土砂の流出を抑える工事で、長さ141m、落差約23mに19段の空石三面張水路が連なっています。

設計は内務省池田圓男(いけだのぶお)技師が、フランスのサニエル渓谷を流れるデュランス川の階段工に習って設計したとあります。

凍るフランス式階段工(フランス式階段流路)

雪のフランス式階段工(フランス式階段流路)

緑の中のフランス式階段工(フランス式階段流路)