松本城いろいろ 一覧

本丸

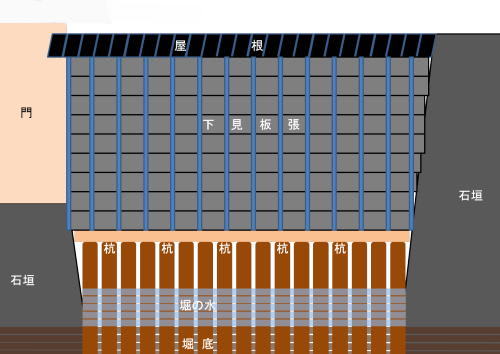

内堀

二の丸

外堀

三の丸

総(惣)堀

その他

友人から宿題のような感じでいただいていたことについて、ようやく見つける事ができました。

松本城で見つけた「板ガラス」です。

これで石垣のずれをチェックするのだそうです。

黒門枡形は、昭和35年の復興以来門台石垣のせり出しが認められ、定期的な観測による監視体制をとっているようですが、門台石垣のせり出しに伴う黒門二階床面のひずみがみられるので長期的な観測結果により、門台の積み直しと黒門自体の修復を行う予定。

そのための観測装置のようです。

松本城管理事務所の方にお聞きしたところ、以前はもう1か所ガラス板を設置していた場所がありましたが、現在はこの1か所だけとの事でした。

名古屋城では石垣にビール瓶をさしこんで、石垣のひずみ具合を見ているそうです。

☞ 松本城いろいろ一覧に戻る