松本市の伝統行事 一覧

松本平の御柱(飾り御柱)日程

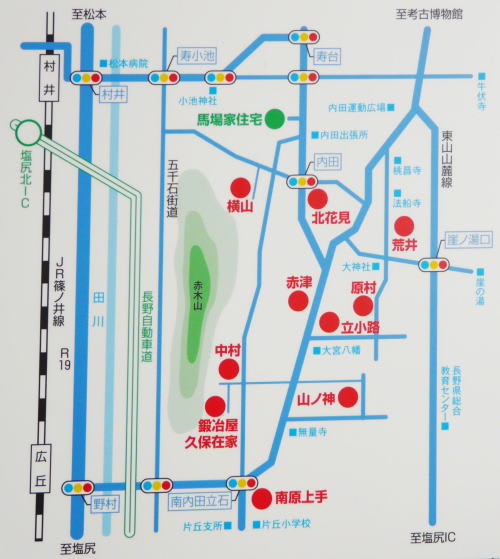

2011年12月に馬場屋敷で開催されていた御柱展に行った際には「2012年御柱日程」のパネルが展示されていました。

この時学芸員の方にお聞きしたところ、全て電話で日程を確認してパネルを作成したとの事で、大分手間をかけて作られたパネルである事が分かりました。

その後の御柱展ではこの御柱日程のパネルは残念ながら展示される事無く来ています。

今年(2018年)も梓川花見地区では1月1日早朝に御柱がすでに立てられています。

御柱は各地区で立てる日、倒す日が異なっており、また立てている期間も異なります。

更に年によって立てる日、倒す日も変わる事が有り、なかなか立っている御柱を見る事は難しいものです。

御柱見学の参考になればと思い、以下に「2012年御柱日程」のパネルのデータを落としてみました。

ただし、ちょっとしつこく書きますが「 以下のデータは2012年の御柱の日程でありますので、あくまでも目安としてみていただければと思います。 」

私もこのデータをもとに立てられたばかりの綺麗な御柱を見たいと思い現地に行ってみたところ、立てられていなかったことは何度も経験しています。

※一部地区名に見る事の出来た御柱のページをLinkしてあります。

2012年 御柱(飾り御柱)日程 松本市

内田 北花見-----立てる日 14日 ~ 倒す日 20日

内田 横山------立てる日 15日 ~ 倒す日 20日

内田 荒井------立てる日 7日 ~ 倒す日 21日

梓川 花見------立てる日 1日 ~ 倒す日 3日

梓川 横沢西村----立てる日 2日 ~ 倒す日 20日

梓川 横沢十二区---立てる日 2日 ~ 倒す日 20日

波田 上町------立てる日 4日 ~ 倒す日 15日

波田 中町------立てる日 4日 ~ 倒す日 15日

波田 下町------立てる日 4日 ~ 倒す日 15日

2012年 御柱(飾り御柱)日程 塩尻市

片丘 原村------立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 山神------立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 南原上手----立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 赤津------立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 中村------立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

片丘 鍛冶屋久保在家-立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 立小路-----立てる日 9日 ~ 倒す日 15日

2012年 御柱(飾り御柱)日程 安曇野市

豊科 新田------立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

豊科 成相------立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

堀金 田尻南木戸---立てる日 8日 ~ 倒す日 22日

穂高 柏原倉平----立てる日 8日 ~ 倒す日 14日

穂高 塚原幅上----立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

穂高 塚原中部----立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

三郷 北小倉上手村--立てる日 1日 ~ 倒す日 7日

三郷 北小倉中村---立てる日 1日 ~ 倒す日 7日

三郷 北小倉下村---立てる日 1日 ~ 倒す日 7日

三郷 一日市場東村--立てる日 2日 ~ 倒す日 14日

三郷 一日市場下村--立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

三郷 一日市場中町--立てる日 7日 ~ 倒す日 14日

三郷 一日市場上町--立てる日 8日 ~ 倒す日 22日

松本市の伝統行事 一覧

松本平の御柱(飾り御柱)日程

2011年12月に馬場屋敷で開催されていた御柱展に行った際には「2012年御柱日程」のパネルが展示されていました。

この時学芸員の方にお聞きしたところ、全て電話で日程を確認してパネルを作成したとの事で、大分手間をかけて作られたパネルである事が分かりました。

その後の御柱展ではこの御柱日程のパネルは残念ながら展示される事無く来ています。

今年(2018年)も梓川花見地区では1月1日早朝に御柱がすでに立てられています。

御柱は各地区で立てる日、倒す日が異なっており、また立てている期間も異なります。

更に年によって立てる日、倒す日も変わる事が有り、なかなか立っている御柱を見る事は難しいものです。

御柱見学の参考になればと思い、以下に「2012年御柱日程」のパネルのデータを落としてみました。

ただし、ちょっとしつこく書きますが「 以下のデータは2012年の御柱の日程でありますので、あくまでも目安としてみていただければと思います。 」

私もこのデータをもとに立てられたばかりの綺麗な御柱を見たいと思い現地に行ってみたところ、立てられていなかったことは何度も経験しています。

※一部地区名に見る事の出来た御柱のページをLinkしてあります。

2012年 御柱(飾り御柱)日程 松本市

内田 北花見-----立てる日 14日 ~ 倒す日 20日

内田 横山------立てる日 15日 ~ 倒す日 20日

内田 荒井------立てる日 7日 ~ 倒す日 21日

梓川 花見------立てる日 1日 ~ 倒す日 3日

梓川 横沢西村----立てる日 2日 ~ 倒す日 20日

梓川 横沢十二区---立てる日 2日 ~ 倒す日 20日

波田 上町------立てる日 4日 ~ 倒す日 15日

波田 中町------立てる日 4日 ~ 倒す日 15日

波田 下町------立てる日 4日 ~ 倒す日 15日

2012年 御柱(飾り御柱)日程 塩尻市

片丘 原村------立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 山神------立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 南原上手----立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 赤津------立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 中村------立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

片丘 鍛冶屋久保在家-立てる日 8日 ~ 倒す日 20日

片丘 立小路-----立てる日 9日 ~ 倒す日 15日

2012年 御柱(飾り御柱)日程 安曇野市

豊科 新田------立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

豊科 成相------立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

堀金 田尻南木戸---立てる日 8日 ~ 倒す日 22日

穂高 柏原倉平----立てる日 8日 ~ 倒す日 14日

穂高 塚原幅上----立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

穂高 塚原中部----立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

三郷 北小倉上手村--立てる日 1日 ~ 倒す日 7日

三郷 北小倉中村---立てる日 1日 ~ 倒す日 7日

三郷 北小倉下村---立てる日 1日 ~ 倒す日 7日

三郷 一日市場東村--立てる日 2日 ~ 倒す日 14日

三郷 一日市場下村--立てる日 8日 ~ 倒す日 15日

三郷 一日市場中町--立てる日 7日 ~ 倒す日 14日

三郷 一日市場上町--立てる日 8日 ~ 倒す日 22日

松本市の伝統行事 一覧

新御霊(あらみたま)

新御霊(あらみたま)は、長野県でも中南信の一部で行なわれている年末の行事です。

松本市誌によると、「死者の霊が盆と同様に正月にも家を訪ねる」と言う事から、年の暮れに親戚・同姓・組などが「新御霊」のお見舞いをします。

その昔は、「新霊見舞」と書き記した米・線香・蝋燭などをもって「お義理に行く」と称しお見舞いをしていたようですが、現在はお金に変わっています。

お見舞い(お参り)を受ける家は12月の初旬頃に「御棚」を作り亡くなった方の霊を祭ります。

新御霊のお参りは、以前は12月31日のお年取り過ぎにも行われていたようですが、現在は12月10日前後から25日前後にお参りをすることが多いようです。

この間、何時誰がお参りに来てくれるか分らない為、お見舞いを受ける家では留守にすることが出来ません。

お見舞いに来た方は「お寂しいお正月で ご折角でございます。」と言うような口上を述べた後、「御棚」をお参りします。

お参りをいただいた家ではお茶で接待をし、帰る際は用意しておいた「お返し」を渡します。

※アラミタマは松本市誌では「新霊(見舞)」となっています。

我が家では「新御霊」を使っています。

※写真右上の黒い部分は「位牌」があり、左上黒い部分には「遺影」があります。

※四十九日、新盆(あらぼん)、一周忌の法要でもこの御棚と同じ飾り付けをします。

※新御霊は四十九日が過ぎないと仏様になっていませんのでお参りはしません。

※新御霊に行く時間

午前でも午後でも可と思います。

我が家に新御霊でお参りにお出でいただいた方で一番遅い時間に来られた方は夕方6時頃でした。

※服装

男女とも華美でない普段着でのお参りになります。

男性はネクタイ無しで、上着を羽織る事が多いようです。

黒色の礼服(喪服)でお参りという方を私は見た事がありません。

※熨斗袋の表書き

松本市誌によると「新霊見舞」ですが、我が家では「御仏前」と墨書します。

四十九日が過ぎ、既に仏様になっていますので「御霊前」の表書きは駄目です。

※神式で葬儀を執り行った家への新御霊のお参り

以前、神式で葬儀をなされた家に何も考えずに新御霊のお参りに行った事があります。

その家にはお棚に線香が用意されていました。

事前に何気なく新御霊のお参りについてお聞きしておくのが良いのかもしれません。

※我が家では「一周忌」を「いっすいき」と読んでいます。

※家によって、訪ねた時間によって違うとは思いますが、お酒をふるまう家、簡単な昼食を出す家などもあるようです。⇦ 私は最近お酒をふるまわれた事、昼食を出された事は一度もありません。

※2007-12-21 初投稿

2017/12/01 一部加筆修正

東山山麓の御柱行事の流れ

御柱行事の日取りや参加者などは地区によって様々です。

以下は松本市内田北花見(きたけみ)地区の行事の流れです。

なお、以下の画像と説明は松本市立博物館附属施設 重要文化財馬場家住宅に展示されていたパネルの内容を、同管理事務所のご了承を頂き掲載させて頂いております。

1月14日午後1時、北花見購の購中の27戸が公民館に集まって、御柱の飾りである「ソバ」や「オンべ」を作り始めます。

1月14日午後2時、公民館の床の間に飾りを並べ、御神事を行います。

その後、飾りを持って御柱を立てる場所に向かいます。

1月14日午後2時30分、県道脇で御柱に飾りを取り付け、全員で力を合わせ御柱を立てます。

立てた後は公民館に戻って「直会(なおらい)をします。

1月20日午前6時30分、御柱は夜が明けないうちに下ろします。

飾りは取り外してそれぞれの家に持ち帰り、魔よけとして玄関先などに飾ります。

御柱行事の日取りや参加者などは地区によって様々です。

以下は松本市内田北花見(きたけみ)地区の行事の流れです。

なお、以下の画像と説明は松本市立博物館附属施設 重要文化財馬場家住宅に展示されていたパネルの内容を、同管理事務所のご了承を頂き掲載させて頂いております。

1月14日午後1時、北花見購の購中の27戸が公民館に集まって、御柱の飾りである「ソバ」や「オンべ」を作り始めます。

1月14日午後2時、公民館の床の間に飾りを並べ、御神事を行います。

その後、飾りを持って御柱を立てる場所に向かいます。

1月14日午後2時30分、県道脇で御柱に飾りを取り付け、全員で力を合わせ御柱を立てます。

立てた後は公民館に戻って「直会(なおらい)をします。

1月20日午前6時30分、御柱は夜が明けないうちに下ろします。

飾りは取り外してそれぞれの家に持ち帰り、魔よけとして玄関先などに飾ります。

東山山麓の御柱(ひがしやまさんろくのおんばしら)

1月になると東山山麓の内田地区(松本市内田~塩尻市片丘南内田)では道祖神の傍らに色紙などで飾られた「御柱」が立てられます。

この「御柱(おんばしら)」は「御幣(おんべい)」・「御幣(おんべ)」とも呼ばれ、有名な諏訪の御柱と区別するために「飾り御柱」とも呼ばれます。

松本市内田地区では「北花見(きたけみ)」・「荒井(あらい)」・「横山」の三地区で行われています。

松本平ではこの松本市内田の3地区以外に、塩尻市広丘南内田地区、波田町の一部、松本市梓川地区の一部、安曇野市の三郷・豊科・穂高の一部で行われています。

かつては松本市神林地区、塩尻市宗賀地区、山形村、朝日村でも行われていたとの記録もあります。

ご神木には篠竹と色紙で作った御幣を横または斜めに藁縄で縛り付け、さらに左右を4本の長い縄で綴じ、色紙と割竹で作った稲花(いねばな)や柳をご神木に巻いた藁束に挿します。

他に網の目に刻んだ紙を被せた玉や女性が作った巾着等も御幣の先につけられたりもするようです。

※ご神木に用いられる木は「赤松」が多いようです。

※御幣は1.8m程の篠竹の先を割って御幣の形をした色紙を挟み込んだもの。

※稲花は割竹や細い篠竹に短冊にして切り込みを入れた色紙を巻きつけたもの。

※松本市内田三地区で行われている「御柱」は平成12年に松本市重要無形民族文化財に登録されました。

倒された「御柱」に飾りつけられていた御幣は各戸の入口につるしたり挿したりして魔よけにし、稲花は苗代の水口(みなくち)や畑に挿して五穀豊穣を祈ったりもしたそうです。

内田で飾り御柱を実施している地区。

※松本市立博物館附属施設 重要文化財馬場家住宅に展示されていたパネルの一部を、同管理事務所のご了承を頂き掲載させて頂いております。

ご神木に神が降りる事を信じ、五穀豊穣、家内安全、無病息災を願う素朴ながら華やかさを感じる伝統行事です。

松本市の伝統行事 一覧

月遅れの雛祭り

月遅れの雛祭り

日本の年中行事は太陰太陽暦(旧暦)を使用していた時代に定められたものが多いのですが、この年中行事を太陽暦である新暦で行うと、季節が約1か月程早くなってしまいます。

このため、年中行事が本来の季節からずれてしまい、その時期に行う意味が薄れてしまうものがあります。

松本の新暦の3月3日はまだ冬で、桃の節句なのに桃の花が咲いていないと言う事になってしまいます。

このずれを避けるため、暦の上での日付を1か月遅らせて、旧暦の時代の季節から大きくずれないようにする方法を取るようになりました。

これが「月遅れ」と言われる所以です。

そのため我が家では雛祭りは4月3日に行ないます。

松本市の伝統行事 一覧

月遅れの雛祭り

月遅れの雛祭り

日本の年中行事は太陰太陽暦(旧暦)を使用していた時代に定められたものが多いのですが、この年中行事を太陽暦である新暦で行うと、季節が約1か月程早くなってしまいます。

このため、年中行事が本来の季節からずれてしまい、その時期に行う意味が薄れてしまうものがあります。

松本の新暦の3月3日はまだ冬で、桃の節句なのに桃の花が咲いていないと言う事になってしまいます。

このずれを避けるため、暦の上での日付を1か月遅らせて、旧暦の時代の季節から大きくずれないようにする方法を取るようになりました。

これが「月遅れ」と言われる所以です。

そのため我が家では雛祭りは4月3日に行ないます。

松本市の伝統行事 一覧

松本市の伝統行事 一覧

「三峰様のお小屋がけ」

松本市岡田下岡田の田中地区の「三峰様のお小屋がけ」は、江戸時代から続いている伝統行事です。

(設置場所住所 松本市岡田下岡田180番地あたり)

お小屋がけを行う前に、前年のお小屋がけに用いた古い杉の葉を取り除き、高さ2mの鉄製の台の上に置かれている木製の祠を取り出します。

その後、埼玉県秩父市三峰298-1の三峰神社より届いた災い除けのお札を祠の中に納め、写真のように新しい杉の葉で祠を覆い、しめ縄を巻きます。

2016年には、紙垂(しで)6枚、牛蒡注連(ごぼうじめ)6本を用いていました。

参考文献 市民タイムス2016年2月16日記事(この記事には、しめ縄を取り付ける作業の写真が掲載されています。)

松本市の伝統行事 一覧

「三峰様のお小屋がけ」

松本市岡田下岡田の田中地区の「三峰様のお小屋がけ」は、江戸時代から続いている伝統行事です。

(設置場所住所 松本市岡田下岡田180番地あたり)

お小屋がけを行う前に、前年のお小屋がけに用いた古い杉の葉を取り除き、高さ2mの鉄製の台の上に置かれている木製の祠を取り出します。

その後、埼玉県秩父市三峰298-1の三峰神社より届いた災い除けのお札を祠の中に納め、写真のように新しい杉の葉で祠を覆い、しめ縄を巻きます。

2016年には、紙垂(しで)6枚、牛蒡注連(ごぼうじめ)6本を用いていました。

参考文献 市民タイムス2016年2月16日記事(この記事には、しめ縄を取り付ける作業の写真が掲載されています。)

松本市の伝統行事 一覧

三九郎(さんくろう)

三九郎(さんくろう)は小正月に行われる子供中心の行事で、注連縄・松飾り・達磨などを集めて燃やし神送りをする行事です。

この三九郎の火で焼いた繭玉(まゆだま)を食べると、一年間無病息災で過ごせると言われています。

写真のように芯棒を組み立てます。

写真のものは芯棒が3本ですが、3本以上の芯棒を立てるものもあります。

私が育った地区では、「呼び三九郎」、「小三九郎」、「大三九郎」の三つを建てていました。

「呼び三九郎」はもじ通り、これから三九郎を始めますというお知らせのために燃やします。

その後、小三九郎、大三九郎の順に火をつけて行きます。

昔は、「呼び三九郎」に火をつける前に、

≪さんくーろー じんくーろー 、じっさとばばさでまごつれて さんくーろーにきておくれ≫

と歌いながら子供たちが村内をねり歩きました。

いよいよ「大三九郎」への点火です。

稲藁が沢山入っていますので、瞬く間に大きな火の柱がたちます。

この三九郎の火で「繭玉」を焼き(炙り)、一年間の無病息災を願い食べます。

「繭玉」 のいろいろです。

最近はとてもカラフルになってきましたし、いろいろな形のものを見る事が出来ます。

最近は三九郎(さんくろう)に火を点ける日に、町内(集落内)を子供が回り「松集め」を行い、三九郎に門松や達磨等を取り付けます。

旧市街地での「松集め」の様子。

三九郎の語源

松本市の2006年1月15日号の広報に三九郎の呼び名について記載されていましたので、紹介したいと思います。

「三九郎」の呼称は諸説有って良く分らない、というのが結論でした。

市立博物館に残る資料によると、1678年正月に出された触書には「左義長(さぎちょう)」と記されていたのそうです。

諸説(1) 道祖神の「神主福間三九郎」のお札が配られたことによる人名説。

諸説(2) 三九郎と呼ぶ木製の人形を備えることから人形名に起因する説

諸説(3) 凶作・重税・疾病の三つの苦労=三九郎とする説。

諸説(4) 三本の柱を立てて九段に横木を渡す説。

諸説(5) 松本城を築いた石川氏時代の文書に三九郎という人物が三人登場していることから、石川氏との関係が深いのではという説。

何れにしても、300年を越えて伝わってきた行事です。

三九郎のいろいろ

・松本市内では凡そ450箇所で三九郎が建てられています。

・成人の日が1月の第二月曜日に変更になる前は、殆どの地区が15日の夕方6時頃に点火していました。

・無病息災を願う小正月の行事。

・全国的には「どんど焼き」・「どんと焼き」と言われているようです。

・書初め(かきぞめ)をこの三九郎の火で燃やすと、字がきれいに書けるようになるそうです。

・竈(かまど)が各家庭にあった頃は、この三九郎の焦げた柱を切りわけ、各家庭に子供たちが売り歩きました。

これを竈に入れることにより、一年間火による災いがおこらないと言われました。

いろいろな三九郎

このblog内の三九郎の記事

松本市の伝統行事 一覧

島立「裸祭り(はだかまつり)」

堀米(ほりごめ)地区の氏神である津島社。

津島社全体を写してみました。

この立てられている大幟を担ぎ、子供たちがかつての集落境を一周し、津島社に戻ります。

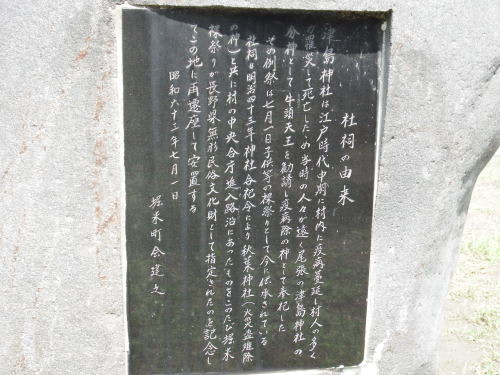

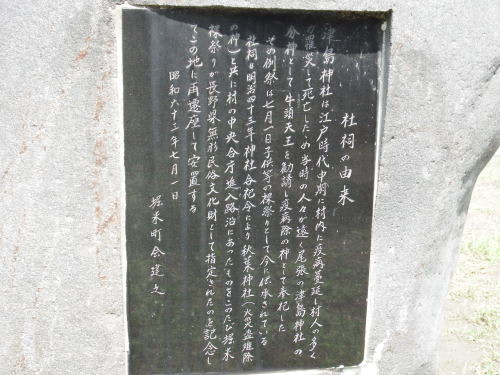

遷座記念碑の後ろに「社祠の由来」のプレートが取り付けられていました。

記載されている内容

津島神社は江戸時代中期に村内に疫病蔓延し村人の多くが罹災して死亡したため 当時の人々が遠く尾張の津島神社の分神として牛頭天王を勧請し疾病除の神として奉祀した

その例祭は七月一日子供等の裸祭りとして今に伝承されている

社祠は明治四十三年神社合祀令により秋葉神社(火災盗難除の神)と共に村内の中央合庁進入路沿いにあったものをこのたび堀米裸祭りが長野県無形民俗文化財として指定されたのを記念してこの地に再遷座して安置する

昭和六十三年七月一日

堀米町会建立

さらし木綿のもっこふんどし姿の子供たちは津島社に集合した後、二人一組で二礼二拍手一礼を行い、疫病退散、五穀豊穣、厄除けなどを祈ります。

その後、社の回りを走りながら三周します。

いよいよ出発です。

親玉(6年生)が大幟、中玉(4~5年生)が中幟、小玉(1~3年生)が五色の紙幟を担ぎ、親玉の「オンヤーサー」の掛け声に、中玉と小玉が「モンヤーサー」と応え、巡行して厄払いを行います。

集落境を一周し、津島社に戻ると幟をおさめ、子どもたちはかたわらの池に飛び込んで禊(みそぎ)をして終了です。

※子供の顔は写さないようにしましたが、子供たちの親御さんで、この写真は削除が適当と判断された場合は、このblogにコメントを頂ければと存じます。

その時点で削除させていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

松本市の伝統行事 一覧

島立「裸祭り(はだかまつり)」

堀米(ほりごめ)地区の氏神である津島社。

津島社全体を写してみました。

この立てられている大幟を担ぎ、子供たちがかつての集落境を一周し、津島社に戻ります。

遷座記念碑の後ろに「社祠の由来」のプレートが取り付けられていました。

記載されている内容

津島神社は江戸時代中期に村内に疫病蔓延し村人の多くが罹災して死亡したため 当時の人々が遠く尾張の津島神社の分神として牛頭天王を勧請し疾病除の神として奉祀した

その例祭は七月一日子供等の裸祭りとして今に伝承されている

社祠は明治四十三年神社合祀令により秋葉神社(火災盗難除の神)と共に村内の中央合庁進入路沿いにあったものをこのたび堀米裸祭りが長野県無形民俗文化財として指定されたのを記念してこの地に再遷座して安置する

昭和六十三年七月一日

堀米町会建立

さらし木綿のもっこふんどし姿の子供たちは津島社に集合した後、二人一組で二礼二拍手一礼を行い、疫病退散、五穀豊穣、厄除けなどを祈ります。

その後、社の回りを走りながら三周します。

いよいよ出発です。

親玉(6年生)が大幟、中玉(4~5年生)が中幟、小玉(1~3年生)が五色の紙幟を担ぎ、親玉の「オンヤーサー」の掛け声に、中玉と小玉が「モンヤーサー」と応え、巡行して厄払いを行います。

集落境を一周し、津島社に戻ると幟をおさめ、子どもたちはかたわらの池に飛び込んで禊(みそぎ)をして終了です。

※子供の顔は写さないようにしましたが、子供たちの親御さんで、この写真は削除が適当と判断された場合は、このblogにコメントを頂ければと存じます。

その時点で削除させていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

松本市の伝統行事 一覧