1-2 熊本藩支庁(お茶屋)

1-2 熊本藩支庁(お茶屋)高校時代に認識していた熊本藩のお茶屋は鶴崎の町中の料亭丸一の場所というのが定説だったが、2001年高校改修の折、遺構が発見されお茶屋跡であることが判明。清正公はここに支城を建設しようとしたが果たせなかったようである。

行政的には鶴崎番代(熊本領豊後の総責任者-1年交代)根取(総務)横目(監察)物書き(書記)を置き、農村支配、年貢の担当として郡代(郡奉行)を置く。本来熊本藩では「五ケ町」制と言って熊本、八代、高瀬、川尻、高橋のみが町として認められていたが、後年鶴崎が交易により発展したことにより「准町」とし公認された。

鶴崎は熊本藩にとって川尻と並ぶ海の玄関口であり、有事発生の時は防衛の任につき平時は参勤交代の乗船や藩のための航海をする船手が配属されていた。造船所、港湾設備が充実しており発展をとげた。

参勤街道としては豊前街道もあったが、北九州から海路を行くため船団は鶴崎より出ていた。鶴崎繁栄の要素でもあった。

後年、勝海舟も坂本竜馬とともに四国より、佐賀関に上陸し鶴崎のお茶屋に泊まり、熊本経由にて長崎に行った。

大御代は ゆたかなりけり 旅枕

一夜の夢を 千代の鶴さき

文久4年2月 勝海舟

一夜の夢を 千代の鶴さき

文久4年2月 勝海舟

1-3 雲鶴山法心寺

高校の隣に法心寺という寺があり、当時宗教の相違によりあまり関心なかったが、この寺が清正公(法華経を信仰されていた)が建立したと今、判明。(清正公の鎧、遺品が保存されている)今にして思えば全く近接地に寺があるというのもうなずけるものである。その寺では今も二十三夜祭りという(7月23日)慶長16年清正公の命日に追善供養の法要として干灯明祭りが施行されている。その日は鶴崎の町を通行止めにし、夜店等出店し賑わいを見せる。その境内には清正公が杖を逆さに立て芽吹いたという銀杏の大木(左写真)がある。熊本城との関連を伺わせる。訪問した日にもたくさんの信者がお参りに来ており信仰の強さを感じる。今も清正公の遺徳を十分感じさせられる。

高校の隣に法心寺という寺があり、当時宗教の相違によりあまり関心なかったが、この寺が清正公(法華経を信仰されていた)が建立したと今、判明。(清正公の鎧、遺品が保存されている)今にして思えば全く近接地に寺があるというのもうなずけるものである。その寺では今も二十三夜祭りという(7月23日)慶長16年清正公の命日に追善供養の法要として干灯明祭りが施行されている。その日は鶴崎の町を通行止めにし、夜店等出店し賑わいを見せる。その境内には清正公が杖を逆さに立て芽吹いたという銀杏の大木(左写真)がある。熊本城との関連を伺わせる。訪問した日にもたくさんの信者がお参りに来ており信仰の強さを感じる。今も清正公の遺徳を十分感じさせられる。▼本堂前の提灯と清正公像

1-4 剣八幡

宇佐八幡宮の所有の七鉾のうち三鉾が亡失し、神慮によりお告げあり。三鉾は鶴崎の地に鎮座するお告げあり、のちに1645年に楠の大古樹から3本の神剣が見つかり、これを聞いた領主の細川光尚公が細川藩の藩費を使って社殿を造営、これを奉ったことが創始となる。この社の春季大祭は喧嘩祭りと呼ばれ、山車同士が激しくぶつかり合う勇壮な祭りである。

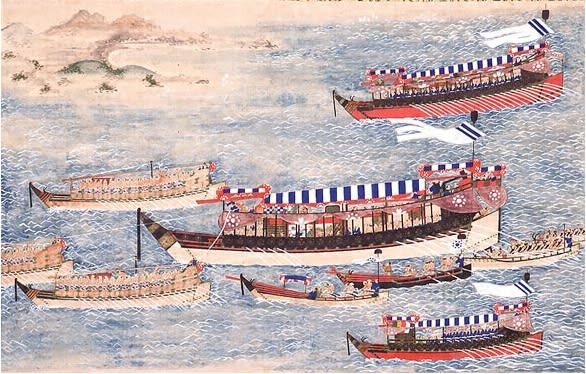

≪熊本藩船鶴崎入港絵馬≫

≪熊本藩船鶴崎入港絵馬≫この絵馬には、御座船(藩主の専用船)を中心に編成された参勤交代の舶団が鶴崎港に入港する様子として書かれている。この御座船の波奈之丸の模型であるが絢爛な様が現在熊本城の天守閣に設置されている。

≪鶴崎の3大祭り≫

4月 剣八幡春大祭(喧嘩祭り)

7月 二十三夜祭り(加藤清正公命日干灯明)

8月 国選択無形文化財本場鶴崎踊り大会

大友宗麟の勘気をいさめるため京の舞妓を招いて踊った優雅で上品な踊り猿丸太夫、左衛門二つの舞から構成。

3大祭りのうち2つが熊本藩に関係したもので市民の中に肥後藩に対する思いが今も連綿と続いている。