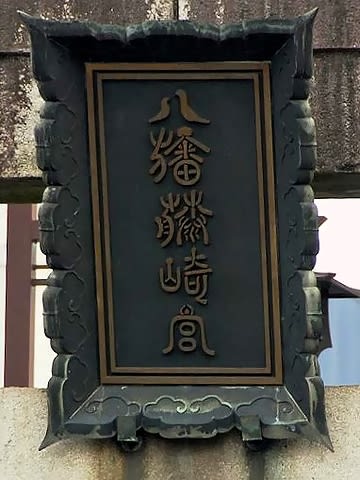

わが家の氏神様は藤崎八旛宮。37年前に他界した祖母に教えられたわが家の言い伝えである。祖母は藤崎八旛宮のことを「お八幡さん(おはちまんさん)」と呼んでいた。昨日の記事で取り上げた「慶長国絵図」に、ただ「八幡宮」と書かれているのを見ても、「肥後一国の宗廟」とも「熊本大鎮守」とも称された「お八幡さん」の絶対的な位置づけがうかがえる。今日の国道3号線に面した藤崎八旛宮の鳥居の標記を見ても「八旛藤崎宮」とあり、「八旛」の持つ意味の大きさを感じさせる。

わが家の氏神様は藤崎八旛宮。37年前に他界した祖母に教えられたわが家の言い伝えである。祖母は藤崎八旛宮のことを「お八幡さん(おはちまんさん)」と呼んでいた。昨日の記事で取り上げた「慶長国絵図」に、ただ「八幡宮」と書かれているのを見ても、「肥後一国の宗廟」とも「熊本大鎮守」とも称された「お八幡さん」の絶対的な位置づけがうかがえる。今日の国道3号線に面した藤崎八旛宮の鳥居の標記を見ても「八旛藤崎宮」とあり、「八旛」の持つ意味の大きさを感じさせる。この藤崎八旛宮のルーツは京都の「石清水八幡宮」。藤崎八旛宮は承平5年(935)に「石清水八幡宮」から茶臼山に勧請されたという。昔の人々の「お八幡さん」に対する尊崇の念は今日とは比べものにならないほど強かったに違いない。

そんなことを考えながら、ふと「八幡の国」のことを思い出した。「八幡の国」とは慶長15年に加藤清正に招かれ、熊本で初めて「阿国歌舞伎」を披露した女性芸能者のことである。この「八幡の国」がはたして「出雲阿国」と同一人物であったかどうかは今なお謎である。加藤清正の邸が石清水八幡のある八幡(やわた)の町にあったことや、清正が初めて「阿国歌舞伎」を見たのは八幡だったという話もあることから、僕はずっと「八幡の国」の呼び方は「やわたのくに」であると思い続けてきた。しかし、最近になって「はちまんのくに」と呼ぶのが正しいのかもしれないと思うようになった。それは熊本で初めて行われた「阿国歌舞伎」は藤崎八旛宮の勧進興行でもあったことはほぼ間違いないからである。「続撰清正記」以外の文献には全く出て来ない「八幡の国」という芸能者の名前は、「お八幡さん」の勧進興行だったからこそ付けられたテンポラリーな名前だったのかもしれない。