この曲はお馴染みの江戸端唄「奴さん」である。「奴さん」は江戸時代に存在した大道芸人の一種である「願人坊主(がんにんぼうず)」によって歌われ、それが江戸市中に広まり、花柳界で盛んに歌われるようになったという。坊主といっても、いわゆる“ナンチャッテ”坊主であり僧籍はない。神仏への参詣・祈願や修行・水垢離などを客に代わって行うことを始め、江戸市中を様々な芸を見せて門付を行なったりした。

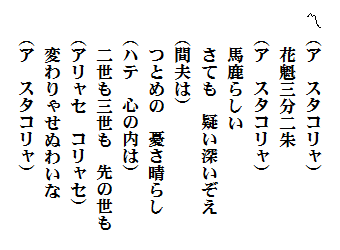

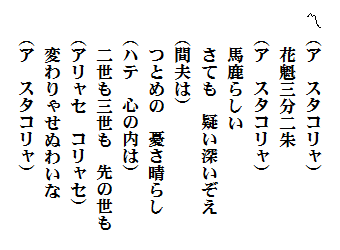

端唄「奴さん」には多くの替え歌があり、この「花魁三分二朱」はいわば「奴さん」の花魁編といったところ。「花魁三分二朱」とは花魁の揚げ代が三分二朱かかるという意味だが、今日の金額に換算するといったいいくらになるのだろう。1両は4分、1分は4朱だから、江戸時代初期のように1両が今日の10万円くらいの価値があるとすれば、三分二朱は約87,500円になるが、江戸後期には半分くらいの価値に下がったというから4~5万円というところだろう。

花童が頭に被っている白い角頭巾は、本来、僧や尼が被るものだったが、門付芸を行なう「ナンチャッテ僧・尼」も被っていたらしく、歌舞伎舞踊「まかしょ」には白頭巾に白衣の願人坊主が登場する。

端唄「奴さん」には多くの替え歌があり、この「花魁三分二朱」はいわば「奴さん」の花魁編といったところ。「花魁三分二朱」とは花魁の揚げ代が三分二朱かかるという意味だが、今日の金額に換算するといったいいくらになるのだろう。1両は4分、1分は4朱だから、江戸時代初期のように1両が今日の10万円くらいの価値があるとすれば、三分二朱は約87,500円になるが、江戸後期には半分くらいの価値に下がったというから4~5万円というところだろう。

花童が頭に被っている白い角頭巾は、本来、僧や尼が被るものだったが、門付芸を行なう「ナンチャッテ僧・尼」も被っていたらしく、歌舞伎舞踊「まかしょ」には白頭巾に白衣の願人坊主が登場する。