昨夜放送されたNHK「ブラタモリ~行田編~」では、「埼玉古墳群」で知られる行田はかつて利根川と荒川の支流が縦横に走っており、資材の運搬には便利だったのではないかという話があった。今では考えられないほど舟運が物流の主役として活躍したことは全国、もちろんわが熊本も同様だったわけである。

しかし、動力がなかった時代、川は下りだけではないわけで舟運には苦労も多かったと思われる。そんな時代のエピソードがいくつも残っている。

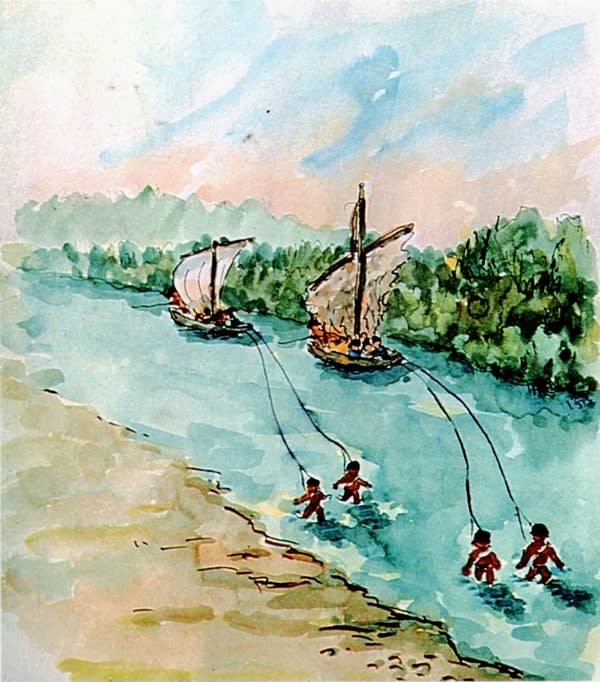

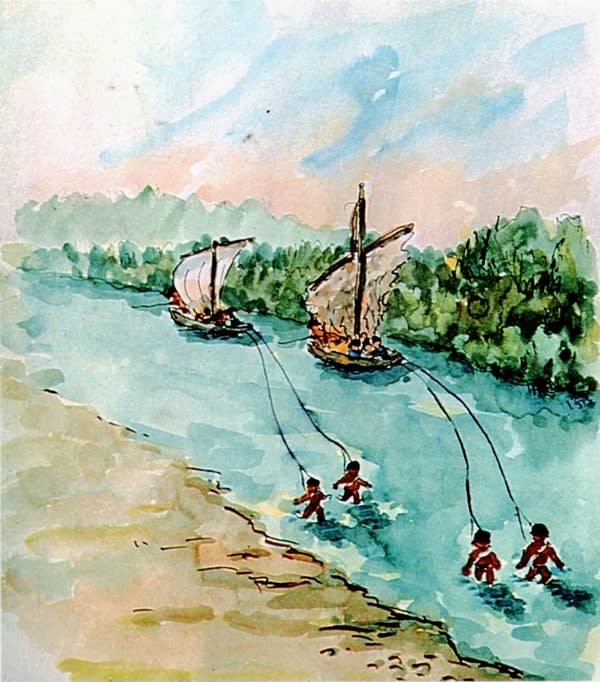

大代寅次郎さんの画集「水絵にのこす山鹿」(熊日新聞社刊)には、山鹿の明治、大正、昭和の風景が描かれているが、そのなかの一つが「菊池川筋」の「大舟橋場近し」と題する下の絵。添えられた説明には次のように書かれている。

――山鹿に集積された肥後米は、大橋際の米出し場から舟に積まれ、川を下り、高瀬から海路大阪へ運ばれた。菊池川は今日では想像もできない舟運の往還であった。帰りには黒砂糖や昆布などが積まれて、人力で山鹿まで遡行された。三つの瀬を越え大橋も近づくと自然掛声もはずんでくる。さんざめく橋の出迎えの人波には、妻子の顔も見えたに違いない。――

つまり、舟には帆を掛けているものの高瀬から山鹿への遡行は人力で引っ張って来たようだ。山鹿―高瀬間は約20㌔、菊池川の距離はもっとあったかもしれない。いやはや大変な労力を必要としていたのである。

大代寅次郎さんの絵「菊池川筋」の「大舟橋場近し」

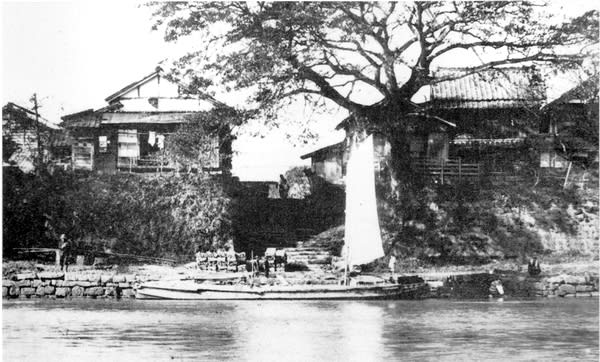

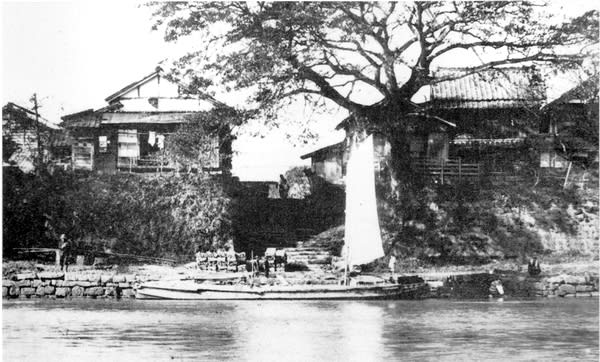

菊池川を舟運で米を運んでいた時代の古写真

熊本市の坪井川もかつては城下町の物流の大動脈として舟運が活躍した。8年ほど前、川の畔に住む町の長老に話を聞いたことがある。流長院の裏手辺りなのだが、長老曰く「昭和初期に坪井川の流路変更が行われる前は、今のわが家の下を川がながれていて、家の裏には今も昔の土手の跡がある。流長院のところは中洲になっていて、今のわが家の辺りは流れが早くなっていた。遡ってきた川舟はいつも難儀して、土手から綱で引っ張っていた」という。

坪井川。向こうに庚申橋が見える。

しかし、動力がなかった時代、川は下りだけではないわけで舟運には苦労も多かったと思われる。そんな時代のエピソードがいくつも残っている。

大代寅次郎さんの画集「水絵にのこす山鹿」(熊日新聞社刊)には、山鹿の明治、大正、昭和の風景が描かれているが、そのなかの一つが「菊池川筋」の「大舟橋場近し」と題する下の絵。添えられた説明には次のように書かれている。

――山鹿に集積された肥後米は、大橋際の米出し場から舟に積まれ、川を下り、高瀬から海路大阪へ運ばれた。菊池川は今日では想像もできない舟運の往還であった。帰りには黒砂糖や昆布などが積まれて、人力で山鹿まで遡行された。三つの瀬を越え大橋も近づくと自然掛声もはずんでくる。さんざめく橋の出迎えの人波には、妻子の顔も見えたに違いない。――

つまり、舟には帆を掛けているものの高瀬から山鹿への遡行は人力で引っ張って来たようだ。山鹿―高瀬間は約20㌔、菊池川の距離はもっとあったかもしれない。いやはや大変な労力を必要としていたのである。

大代寅次郎さんの絵「菊池川筋」の「大舟橋場近し」

菊池川を舟運で米を運んでいた時代の古写真

熊本市の坪井川もかつては城下町の物流の大動脈として舟運が活躍した。8年ほど前、川の畔に住む町の長老に話を聞いたことがある。流長院の裏手辺りなのだが、長老曰く「昭和初期に坪井川の流路変更が行われる前は、今のわが家の下を川がながれていて、家の裏には今も昔の土手の跡がある。流長院のところは中洲になっていて、今のわが家の辺りは流れが早くなっていた。遡ってきた川舟はいつも難儀して、土手から綱で引っ張っていた」という。

坪井川。向こうに庚申橋が見える。