今日は藤崎八旛宮秋季大祭。この祭としては久しぶりに快晴に恵まれたような気がする。この祭のもととなった放生会(ほうじょうえ)は1000年以上、呼び物の飾り馬奉納も400年以上の歴史を持つ。この祭に触れた文人たちが書き残した記述から興味深い歴史が見えてくる。

■ラフカディオ・ハーン

1.明治25年(1892)11月24日付、西田千太郎宛ての手紙の中で

藤崎八旛宮秋季大祭(放生会)「朝鮮亡シタリ。エヽコロ亡シタリ――」という掛け声。

2.明治26年9月23日付け、チェンバレン宛ての手紙の中で

藤崎八旛宮の秋季大祭。「それは気違いじみた大祭で、おかしな飾りをつけた馬をひきまわし、

ボシタリ!ボシタリ!と叫ぶ。これは朝鮮出兵前に加藤清正が八旛様に唱えて以来の記念

すべき掛け声だとのこと。」

■種田山頭火

「行乞記」 昭和5年9月15日、人吉の宮川屋に滞在中の記述の中で

「熊本は今日が藤崎宮の御神幸だ、飾馬のボシタイ/\の声が聞えるやうな気がする、

何といつても熊本は第二の故郷、なつかしいことにかはりはない。」

■ラフカディオ・ハーン

1.明治25年(1892)11月24日付、西田千太郎宛ての手紙の中で

藤崎八旛宮秋季大祭(放生会)「朝鮮亡シタリ。エヽコロ亡シタリ――」という掛け声。

2.明治26年9月23日付け、チェンバレン宛ての手紙の中で

藤崎八旛宮の秋季大祭。「それは気違いじみた大祭で、おかしな飾りをつけた馬をひきまわし、

ボシタリ!ボシタリ!と叫ぶ。これは朝鮮出兵前に加藤清正が八旛様に唱えて以来の記念

すべき掛け声だとのこと。」

■種田山頭火

「行乞記」 昭和5年9月15日、人吉の宮川屋に滞在中の記述の中で

「熊本は今日が藤崎宮の御神幸だ、飾馬のボシタイ/\の声が聞えるやうな気がする、

何といつても熊本は第二の故郷、なつかしいことにかはりはない。」

今日から九州高校新人陸上熊本県大会が始まった。この大会は1・2年生の大会なので当然だが、スタートリストの中に野林祐実(九州学院)の名前はない。この3年間、彼女をウォッチし続けてきた僕は言いようのない寂しさを感じてしまう。あとに続くべき選手たちもまだまだ彼女との力の差は大きい。だからこそ今まで以上に声援を送らなければ・・・

今日から九州高校新人陸上熊本県大会が始まった。この大会は1・2年生の大会なので当然だが、スタートリストの中に野林祐実(九州学院)の名前はない。この3年間、彼女をウォッチし続けてきた僕は言いようのない寂しさを感じてしまう。あとに続くべき選手たちもまだまだ彼女との力の差は大きい。だからこそ今まで以上に声援を送らなければ・・・

NHK朝の連続テレビ小説、いわゆる朝ドラのヒロインが「あまちゃん」の能年玲奈から次回作「ごちそうさん」の杏へバトンタッチ、なんていうニュースが流れていたが、朝ドラの歴代作品では「あまちゃん」が第88作目、「ごちそうさん」が第89作目だそうである。そこで第1作目は何かというと昭和36年(1961)の「娘と私」なのだが、ちょうど僕の高校入学と同時に始まった想い出深いドラマで、主人公を演じた北沢彪さんの味のあるナレーションを今でもよく憶えている。

NHK朝の連続テレビ小説、いわゆる朝ドラのヒロインが「あまちゃん」の能年玲奈から次回作「ごちそうさん」の杏へバトンタッチ、なんていうニュースが流れていたが、朝ドラの歴代作品では「あまちゃん」が第88作目、「ごちそうさん」が第89作目だそうである。そこで第1作目は何かというと昭和36年(1961)の「娘と私」なのだが、ちょうど僕の高校入学と同時に始まった想い出深いドラマで、主人公を演じた北沢彪さんの味のあるナレーションを今でもよく憶えている。

熱望していたわけではないが、昨夜はまんじりともせず明け方の結果を待った。そしてロゲIOC会長の「TOKYO!」のひと言を聞いた瞬間、自然とガッツポーズをしていた。それにしても、わが生涯に東京オリンピックが二度も巡ってくるとは(7年後まで生きていればの話だが…)。

熱望していたわけではないが、昨夜はまんじりともせず明け方の結果を待った。そしてロゲIOC会長の「TOKYO!」のひと言を聞いた瞬間、自然とガッツポーズをしていた。それにしても、わが生涯に東京オリンピックが二度も巡ってくるとは(7年後まで生きていればの話だが…)。

先日の火の君文化ホールにおける「誠会 おさらい会」で、20分以上にも及ぶ「素囃子 勧進帳」を聞きながら、とりとめのないことを考えていた。

先日の火の君文化ホールにおける「誠会 おさらい会」で、20分以上にも及ぶ「素囃子 勧進帳」を聞きながら、とりとめのないことを考えていた。 1-2 熊本藩支庁(お茶屋)

1-2 熊本藩支庁(お茶屋)

高校の隣に法心寺という寺があり、当時宗教の相違によりあまり関心なかったが、この寺が清正公(法華経を信仰されていた)が建立したと今、判明。(清正公の鎧、遺品が保存されている)今にして思えば全く近接地に寺があるというのもうなずけるものである。その寺では今も二十三夜祭りという(7月23日)慶長16年清正公の命日に追善供養の法要として干灯明祭りが施行されている。その日は鶴崎の町を通行止めにし、夜店等出店し賑わいを見せる。その境内には清正公が杖を逆さに立て芽吹いたという銀杏の大木(左写真)がある。熊本城との関連を伺わせる。訪問した日にもたくさんの信者がお参りに来ており信仰の強さを感じる。今も清正公の遺徳を十分感じさせられる。

高校の隣に法心寺という寺があり、当時宗教の相違によりあまり関心なかったが、この寺が清正公(法華経を信仰されていた)が建立したと今、判明。(清正公の鎧、遺品が保存されている)今にして思えば全く近接地に寺があるというのもうなずけるものである。その寺では今も二十三夜祭りという(7月23日)慶長16年清正公の命日に追善供養の法要として干灯明祭りが施行されている。その日は鶴崎の町を通行止めにし、夜店等出店し賑わいを見せる。その境内には清正公が杖を逆さに立て芽吹いたという銀杏の大木(左写真)がある。熊本城との関連を伺わせる。訪問した日にもたくさんの信者がお参りに来ており信仰の強さを感じる。今も清正公の遺徳を十分感じさせられる。

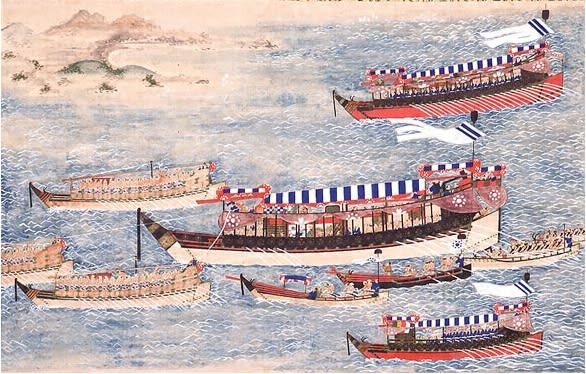

≪熊本藩船鶴崎入港絵馬≫

≪熊本藩船鶴崎入港絵馬≫ その絵巻物が我が故郷大分市鶴崎に存在する剣八幡(右写真:細川光尚公造営)の所蔵するものであること。

その絵巻物が我が故郷大分市鶴崎に存在する剣八幡(右写真:細川光尚公造営)の所蔵するものであること。