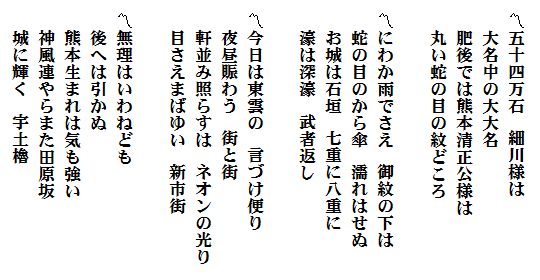

熊本の代表的な民謡の一つ「五十四万石」。「おてもやん」と同様、熊本の年配者はこの曲が流れると合わせて歌う方が多い。

ところで、この歌の歌詞をよくよく聞くと、腑に落ちないとまでは言わないが、「エ?」と思う箇所がいくつかある。この歌が世に出たのは昭和10年1月、コロンビアレコードから藤本二三吉の歌で発売された。この頃、「新民謡」今でいう「ご当地ソング」づくりがブームになっていて、この歌もそんな世の中の流れに乗ったものだったのだろう。ただ、熊本市ではその年の3月から5月にかけての50日間、水前寺公園北郊で「新興熊本大博覧会」が開催されており、それにタイミングを合わせた発売だったのかもしれない。

「新興熊本大博覧会」の公式ガイドブックより

作詞したのは童謡・民謡の作詞家として北原白秋、西條八十とともに、三大詩人と謳われた野口雨情。

まず、歌い出しの「♪ 五十四万石~」から「細川様は」と来る。熊本ではだいたい「セイショコさん」が先に来るのが普通。なぜ「細川様」なのか。茨城県出身の雨情が、熊本の清正公人気を知らなかったとも思えない。僕の個人的な推測だが、五十四万石の大大名である細川様だが、その礎を築いたのは清正公だという構成になっているのか、あるいは、結果的に清正公は五十四万石となるのだが、それは関ヶ原の後。最初から五十四万石で入封したのは細川忠利公なので、ということなのか。ここら辺の事情をご存じの方がいらっしゃればお聞きしたいものだ。

三番の歌詞が最近ではあまり歌われないのは、以前にもこのブログで取り上げたが、二本木遊郭など、昭和10年頃の熊本市を題材にしているので違和感を感じるのかもしれない。

四番の最後に登場するのが宇土櫓。この歌が作られた昭和10年頃は、大小天守閣はまだ再建されていない。第三の天守と呼ばれた宇土櫓で最後を締めくくるしかなかったのだろう。

作詞:野口雨情 作曲:大村能章

[映像]

2014年10月25日 熊本城本丸御殿 秋夜の宴

振付:中村花誠

立方:花童(くるみ・あやの・あかね・ゆりあ)

地方:( 唄 )西村直子・吉里満寿美・宮本道代

(三味線)本條秀美・本條秀咲・蒲原サヤ子・勇美智子

(鳴 物)中村花誠・花と誠の会

( 笛 )今井冽

午前中に訪問者あり。誰だろうと思って出てみると加藤神社の先代宮司の湯田栄弘さんだった。例年のごとく御札を持って町内を回っておられた。せっかくなので、「加藤清正公を大河ドラマに!」誘致運動のその後をおたずねしてみる。

午前中に訪問者あり。誰だろうと思って出てみると加藤神社の先代宮司の湯田栄弘さんだった。例年のごとく御札を持って町内を回っておられた。せっかくなので、「加藤清正公を大河ドラマに!」誘致運動のその後をおたずねしてみる。