ニューヨーク・タイムズが世界の旅行先で「今年行くべき52か所」を発表し、「山口市」が3番目に選ばれたというニュースには驚いた。今から46年前、お隣りの防府市に住み、山口市にも行くことが多かった元山口県民としては、どういう基準で選ばれたのかわからないので、選者は山口市の良さを本当にわかっているのだろうかと少々疑問は残りつつも、とても喜ばしいニュースであることに変わりはない。

そんなことを思っているとふと山口市在住の藤野さんのことを思い出した。藤野さんとは、コロナが蔓延する前、熊本の城彩苑わくわく座で毎月行われていた舞踊団花童の公演に、毎回山口市から日帰りで観に来られていた方である。僕のブログをご覧いただいていたこともあり、会場で初めてお会いして親しくなり、いつも一緒に公演を観ていた。

急に藤野さんのお声を聴きたくなり電話をかけてみた。一時体調がすぐれないとおっしゃっていたこともあったが、とてもお元気そうなお声で安心した。しばらくのご無沙汰を詫びた後、「今年行くべき52か所」に山口市が選ばれたことについて感想をお聴きしてみた。藤野さんも同じく驚かれたそうだ。と同時に、今回のニュースではたして観光振興になるのだろうかといぶかしげな様子。昨年選ばれた盛岡市は観光客数がなんと8倍にもなったそうですよと伝えると、ちょっと信じられないというご様子だった。ただ、残念な情報として藤野さんのお宅からも見えるという観光スポットの国宝瑠璃光寺五重塔は屋根葺き替え工事が行われていてシートに覆われているそうだ。工事は2026年まで続くという。たしかに瑠璃光寺は人気スポットではあるが、西の京と謳われた歴史豊かな山口市は他にも観るべきところはたくさんある。きっと今までにないほどの観光客が訪れるだろう。

城彩苑わくわく座「舞踊団花童公演」の「お楽しみ抽選会」で当選した藤野さん(2018.12.24)

そんなことを思っているとふと山口市在住の藤野さんのことを思い出した。藤野さんとは、コロナが蔓延する前、熊本の城彩苑わくわく座で毎月行われていた舞踊団花童の公演に、毎回山口市から日帰りで観に来られていた方である。僕のブログをご覧いただいていたこともあり、会場で初めてお会いして親しくなり、いつも一緒に公演を観ていた。

急に藤野さんのお声を聴きたくなり電話をかけてみた。一時体調がすぐれないとおっしゃっていたこともあったが、とてもお元気そうなお声で安心した。しばらくのご無沙汰を詫びた後、「今年行くべき52か所」に山口市が選ばれたことについて感想をお聴きしてみた。藤野さんも同じく驚かれたそうだ。と同時に、今回のニュースではたして観光振興になるのだろうかといぶかしげな様子。昨年選ばれた盛岡市は観光客数がなんと8倍にもなったそうですよと伝えると、ちょっと信じられないというご様子だった。ただ、残念な情報として藤野さんのお宅からも見えるという観光スポットの国宝瑠璃光寺五重塔は屋根葺き替え工事が行われていてシートに覆われているそうだ。工事は2026年まで続くという。たしかに瑠璃光寺は人気スポットではあるが、西の京と謳われた歴史豊かな山口市は他にも観るべきところはたくさんある。きっと今までにないほどの観光客が訪れるだろう。

城彩苑わくわく座「舞踊団花童公演」の「お楽しみ抽選会」で当選した藤野さん(2018.12.24)

歌手の八代亜紀さんが昨年末に亡くなっていたというニュースは彼女の地元である熊本県民および八代市民には衝撃的だった。僕の妻なども年齢的に近いこともありかなりショックを受けたようだ。八代さんは歌手としてだけでなく、画家として、また地震や豪雨災害などの被災者に積極的な支援活動を行ってきた方として広く知られており、あらためてその存在の大きさを認識させられる。

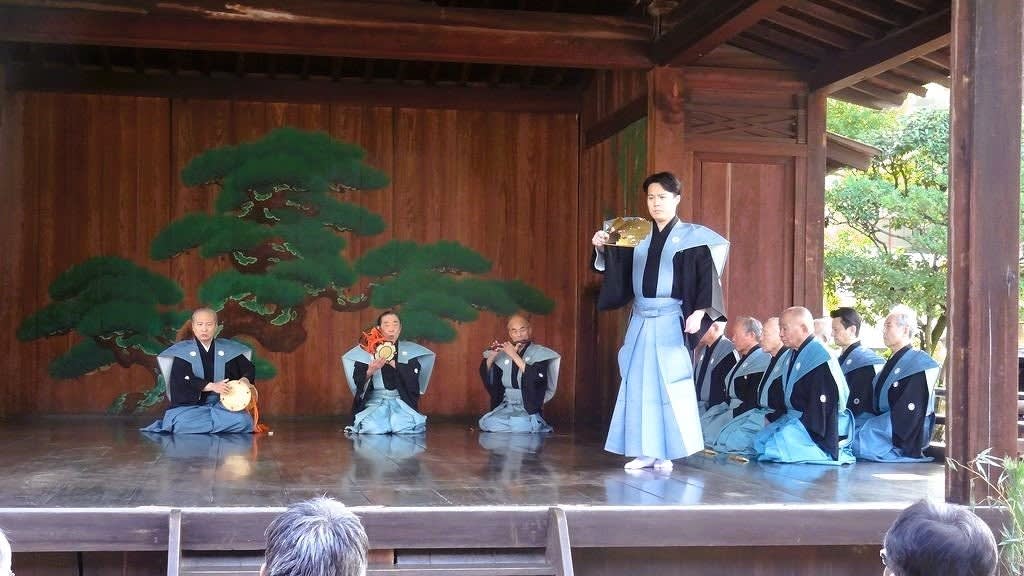

歌手の八代亜紀さんが昨年末に亡くなっていたというニュースは彼女の地元である熊本県民および八代市民には衝撃的だった。僕の妻なども年齢的に近いこともありかなりショックを受けたようだ。八代さんは歌手としてだけでなく、画家として、また地震や豪雨災害などの被災者に積極的な支援活動を行ってきた方として広く知られており、あらためてその存在の大きさを認識させられる。 今月28日(日)熊本市の国際交流会館で行われる「第57回熊本県邦楽協会演奏会」でトリを飾るのは「蓑里会・うらら会・花と誠の会」共演による「花見踊り」です。杵屋五司郎先生や杵屋六花登先生を始めとするそうそうたる地方の先生方の演奏に舞踊団花童が舞う舞台は見ものです。

今月28日(日)熊本市の国際交流会館で行われる「第57回熊本県邦楽協会演奏会」でトリを飾るのは「蓑里会・うらら会・花と誠の会」共演による「花見踊り」です。杵屋五司郎先生や杵屋六花登先生を始めとするそうそうたる地方の先生方の演奏に舞踊団花童が舞う舞台は見ものです。

今日から始まった今年の大河ドラマ「光る君へ」を見たが、登場人物が多く、しかも藤原だらけなので、まずは人物を識別するのに精一杯といったところ。

今日から始まった今年の大河ドラマ「光る君へ」を見たが、登場人物が多く、しかも藤原だらけなので、まずは人物を識別するのに精一杯といったところ。 3年ほど前、フォローさせていただいているブログ「

3年ほど前、フォローさせていただいているブログ「