ブクログという書籍サイトから頂いたので読んでみました。

細胞内で営まれているの生命活動の基本機能を平易な言葉で解説してくれます。

ただ、言葉は平易ですが、内容は私にとっては「入門書」の域を越えていました。

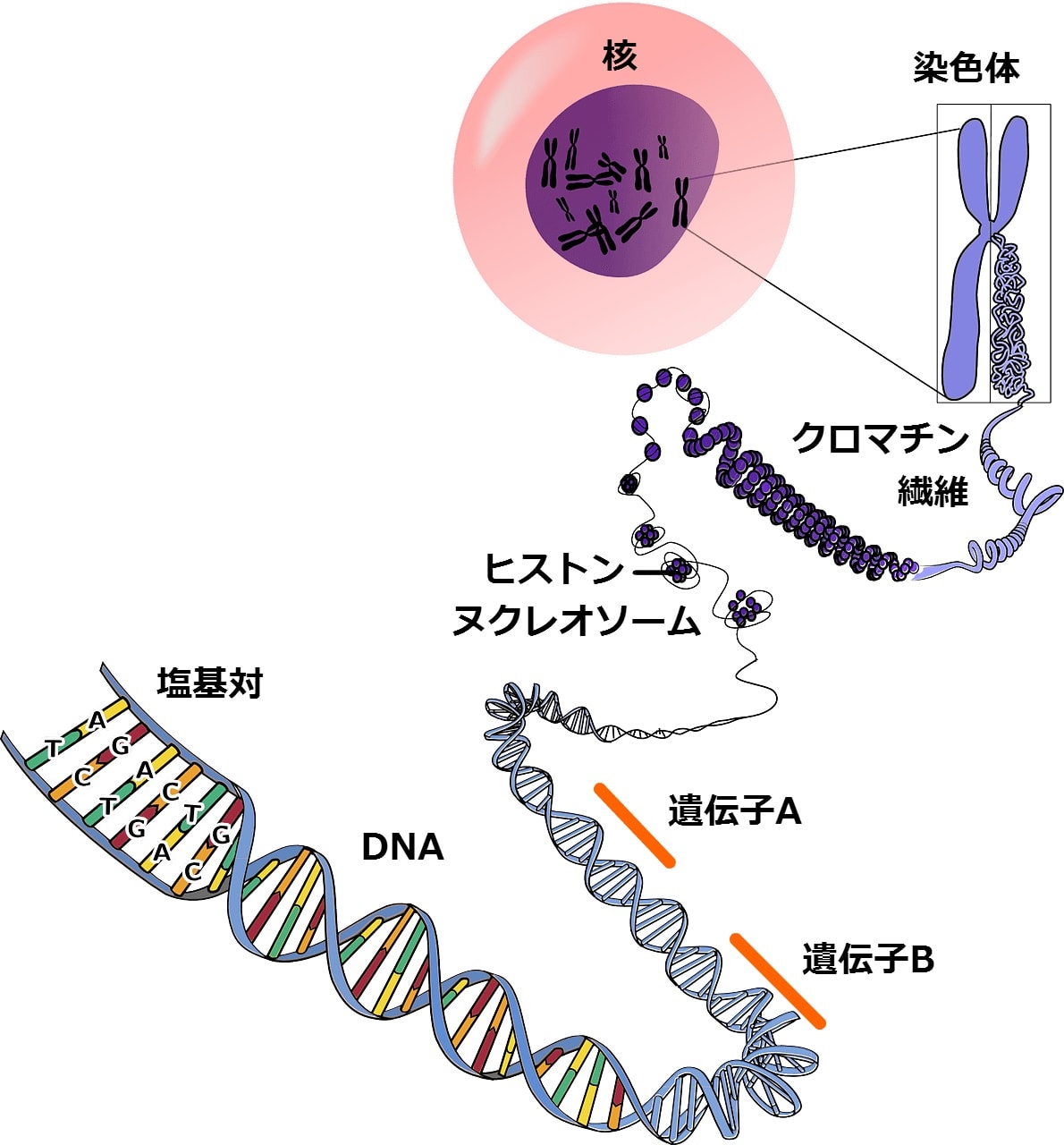

たとえば、遺伝子とゲノムについて説明しているくだり。

(p63より引用) ゲノムとは、ある生物種を規定する遺伝子情報の総体です。・・・「その生物が持つDNAの全塩基配列」ということなのです。

「ゲノム=遺伝子」ではありません。「ゲノム⊃遺伝子」です。

(p64より引用) プラモデルをつくる時になぞらえてみましょう。遺伝子はタンパク質のアミノ酸配列を暗号化している領域なので、プラモデルの個々の部品に相当します。プラモデルを作ろうとして、・・・どの部品とどの部品をくっつけて、どこに置くかを順番に指示してくれる設計図がやはり必要でしょう。

それと同様に、ゲノムという設計図には、個々の遺伝子をいつ、どこで、どれくらい働かせるかという情報が書き込まれています。

この程度の内容なら誰でも理解できると思いますが、DNAに書き込まれた遺伝情報がRNAに写し取られる「転写」や、RNAに写し取られた遺伝情報がタンパク質のアミノ酸配列に転換される「翻訳」のプロセスの詳細な説明になるともうだめです。mRNA、RNAポリメラーゼ、キャップ形成因子、TATAボックス・・・???

しかし、著者の解説を読めば読むほど生命の礎としての「遺伝の仕掛け」に驚愕せざるを得ません。

一体どういったプロセスでこういった仕組みができあがったのか・・・、近年、“人工知能が人間を超える”といったニュースが話題になっていますが、「人工」が「生命」を超えることは絶対にないだろうと思いますね。こういう仕組みだと分かったとしても、そういう仕組みを「0」から創り出すことは・・・、まさに生命の驚異・宇宙の神秘です。

たとえば、細胞内でのタンパク質生成のプロセスの一部を説明しているくだりです。

(p181より引用) 小胞体を工場になぞらえてみましょう。工場である小胞体では、ベルトコンベアーから製品が流れてくるように、タンパク質が小胞体膜結合性リボソームのトンネルを通り、さらに小胞体膜にある狭い穴(トランスロコン)を抜けて小胞体に入ってきます。すると、従業員が製品を完成させるように、多数の分子シャベロンが関わってタンパク質の高次構造形成を手助けします。完成品ができて、検査員が合格と認めると製品が出荷されますが、小胞体内でも分子シャベロンが検査員の役割を担い、正しい高次構造を形成したタンパク質だけがゴルジ体に小胞輸送されます。

こういったタンパク質の生成にはじまり、小胞体ストレス応答として解明された自律的な修復や破壊のプロセスまでがゲノムに組み込まれて実際駆動しているのですね・・・。

さて、本書は京都大学での著者の講義内容を書籍化したものとのことですが、「おわりに」に記された著者のメッセージを最後に書き留めておきます。

(p235より引用) シャベロンは、・・・一時的に寄り添うことによって、タンパク質が本来持っている(アンフィンゼンのドグマに基づく)高次構造形成能力を引き出しています。私も若い研究者たちのシャベロンでありたいと願っています。

立てた目標に向かって一直線に突き進んでいくことができる人は滅多にいません。さまざまな困難が立ちはだかります。私の人生もそうです。ですが、私たちのDNAは二重らせんです。目標を見失わないで前へ進めば、たとえ遠回りであっても、らせん階段を登るように、徐々に目標に近づいていきます。上を向いて行きましょう。

教育者、学究の先達としての著者の励ましの言葉ですね。

|

細胞の中の分子生物学 最新・生命科学入門 (ブルーバックス) |

| 森 和俊 | |

| 講談社 |