いつも利用している図書館の新着本リストで目についた本です。

こういったタイトルに代表されるような「●●思考」をテーマにした本は、いままでもあれこれと読んでいます。

今の私の立場では、もう目の前の仕事に活用するといったシーンはほとんど考えられなくなっているのですが、やはりちょっと気になります。

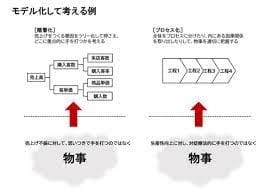

実態を把握・整理し論理的アプローチにより事象や対策を評価・判断するには、一段階抽象化した「モデル」を設定することは有益です。

本書は、その「モデル分析」の具体的作法を紹介したもので、それそれの章ごとに興味深い気づきはありましたが、それらの中から特に印象に残ったところを1、2覚えとして書き留めておきます。

まずは著者の栗田治さんが本書で紹介している「モデル」の定義を端的に示しているくだり。

(p40より引用) モデルとは目前の現実を思考の枠組みに変換するための装置です。

この「思考の枠組み」にはいくつかのパターンがあり、栗田さんはそれらを “対概念” として分類しています。「定量的モデル/定性的モデル」「普遍的法則を追求するモデル/個性的な個体を把握するモデル」「マクロモデル/ミクロモデル」「静的モデル/動的モデル」ですが、これらの概念を組み合わせることにより2次元や3次元のマトリックスを作り、様々なエンティティの位置づけを整理していくのです。

こういった丁寧な「モデル分析の基本」の紹介に続いて、栗田さんは “モデル分析における重要な留意点” を示しています。

(p236より引用) 一言でいうと、「同じ現実を見ていても、見る人の立場・職位・知識・技術・思想・価値観…等々の相違によって、何を問題と思うかが異なる」ということです。何を 問題と思うかが異なるのですから、人によって「問題の定義」は異なるのです。問題の定義が異なれば、提案される解決策も異なって当然です。

この指摘はとても重要ですね。

栗田さんは “価値観によって異なるものの見方” の例として、ある社会的課題に対する対応策を決定するにあたって、3つの立ち位置(価値観)を挙げています。

(p286より引用)

価値観a 社会全体の利益を優先するのがよいことである [社会的最適性の重視]

価値観b 社会の中の弱者(割りを食っている人)の利益を優先するのがよいことである「弱者

救済の重視]

価値観c 社会の構成員の利益をできるだけ平準化するのがよいことである「平等主義]

「問題の所有者」が、この中のどの価値観に拠って立つかで、採用される対応策はまったく異なるものになります。

はるか以前に私が参加したセミナーで、妹尾堅一郎(現)特定非営利活動法人産学連携推進機構理事長が「刑務所新設プロジェクト」を例に “コンセプト” の重要性をお話しされていたところと同根のポイントですね。

この “価値観の明確化” が疎かで利害関係者の間で同床異夢の状態だと、いかにしっかりしたモデル分析のプロセスを経たところで、最後の結論に至るフェーズでその検討は空中分解してしまうでしょう。

可視化して共有しないと、うちの職場みたいに揉め事の原因になりますね。

そうですね、“お決まりの思考スタイル”でガチガチにすると “自由で斬新な発想”の妨げになるリスクが生まれてしまいますが、とはいえ「同床異夢」にならない程度のコンセプトの共有は必須ですね。