最近、ぜんぜんブログを書けなくてちょっと凹み気味 なんですが、気を取り直して「東京藝大美術館の2展は心穏やかに観られなかった(その4)」のつづきです。

なんですが、気を取り直して「東京藝大美術館の2展は心穏やかに観られなかった(その4)」のつづきです。

東京藝術大学大学美術館では、「バーミヤン 大仏天井壁画~流出文化財ともに~」と日程が重なるように、「いま、被災地から -岩手・宮城・福島の美術と震災復興」が開催されています。

奇しくも、「いま、被災地から」展も、「大仏天井壁画」展と同じく、破壊と再生・復興をテーマとした展覧会です。

奇しくも、「いま、被災地から」展も、「大仏天井壁画」展と同じく、破壊と再生・復興をテーマとした展覧会です。

簡易的な図録 と呼んでも語弊のない、いや、リーフレット

と呼んでも語弊のない、いや、リーフレット と呼ぶには失礼なほど立派

と呼ぶには失礼なほど立派 な解説冊子(無料

な解説冊子(無料 )の「ごあいさつ」から一部を転記しますと、

)の「ごあいさつ」から一部を転記しますと、

この展覧会は、(東日本大震災の)被災地復興への道程は依然として厳しく遠いものの、震災後5年を経過することを一つの節目として開催します。全国的な連帯をもって支援活動を続けてきた全国美術館会議と東京藝術大学、そして被災地の岩手県立美術館、宮城県美術館、福島県立美術館は、東北の美術の特質とその魅力をご紹介するとともに、この大震災が美術の領域で何を引き起こし、その後美術館はどう行動したかをできるだけ広く知っていただくことで、今後の復興へのご理解とご協力を得る機会にしたいと考えています。

という意図のもとに、第1部「東北の美術-岩手・宮城・福島」、第2部「大震災による被災と文化財レスキュー、そして復興」の2つのパートで構成されています。

第1部では、岩手・宮城・福島の美術館が収蔵する地元出身or関わりの深い作家の作品が、第2部では、「沿岸部で大きな損傷を受けた作品と資料を被災の現場から救い出し、修復してきた実情を報告」するというもの。

私、宮城県美術館には学生時代を含めて何度も出かけていますし、福島県立美術館には2013年夏の帰省 Uターンの途中に拝見してきました(記事はこちら)ので、おぉ、お久しぶりぃ~

Uターンの途中に拝見してきました(記事はこちら)ので、おぉ、お久しぶりぃ~ と歓喜

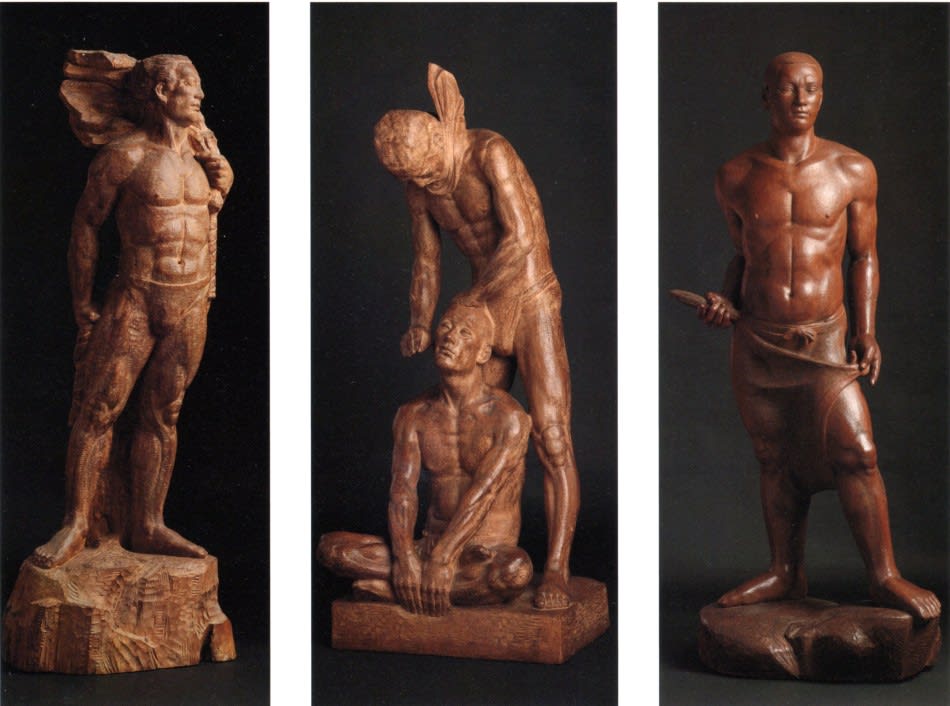

と歓喜 する作品が何点もありました(例えば佐藤忠良とか、高橋英吉とか、斎藤清とかの作品)。

する作品が何点もありました(例えば佐藤忠良とか、高橋英吉とか、斎藤清とかの作品)。

また、まだ行ったことのない岩手県立美術館の収蔵作品にも、松本竣介、舟越保武、萬鐵五郎(お三方とも実質的に岩手県出身)といった方々の作品ではお久しぶりぃ~ のものもありました。

のものもありました。

佐藤忠良「帽子・夏」は、何度観ても蝉時雨が聞こえてきそうな感じがして大好き

佐藤忠良「帽子・夏」は、何度観ても蝉時雨が聞こえてきそうな感じがして大好き (私、基本的に暑い

(私、基本的に暑い のは好きじゃないのですけど…

のは好きじゃないのですけど… )

)

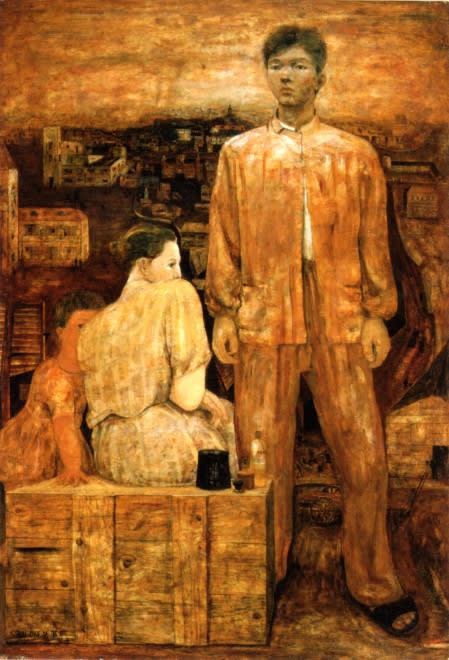

また、松本竣介「画家の像」(宮城県美術館の収蔵品)は、まっすぐ な感じがイイ

な感じがイイ

この作品とは対称的というか、萬鐵五郎「赤い目の自画像」は、なんともかんとも、凄まじい個性の爆発 です。

です。

ホント、凄まじい としか書きようがありませぬ

としか書きようがありませぬ

第2部「大震災による被災と文化財レスキュー、そして復興」では、津波 の被害を受けた美術品の修復

の被害を受けた美術品の修復 や、原発事故

や、原発事故 による汚染地域

による汚染地域 からの美術品のレスキューの様子が、美術品

からの美術品のレスキューの様子が、美術品 そのものと写真パネル

そのものと写真パネル によって紹介されていました。

によって紹介されていました。

2013年4月に、避難先の宮城県美術館で拝見した(記事はこちら)高橋英吉「海の三部作」その他の作品と再会したのは、この第2部でした。

石巻市民から愛されて いる高橋英吉の作品群の定位置は、石巻文化センターだったのですが、

いる高橋英吉の作品群の定位置は、石巻文化センターだったのですが、

同センターは、ミュージアムとホールと公民館の機能を併せもつ総合文化施設として、1986(昭和61)年に旧北上川の河口に建てられた。地震の後に、1階の天井まで届く高さの津波に襲われて施設は壊滅したため、そのまま閉鎖を余儀なくされた。人的な被害もあり、学芸員1名が場外に避難する途中に亡くなっている。

1階にあった美術品収蔵庫は水圧で扉が壊れ、土砂や汚泥、さらには近隣の製紙工場から流出したパルプ屑が混じった海水が流れ込んで、庫内に保管中の作品が被害を受けた。

だそうです。

高橋英吉の「海の三部作」ほか一連の作品・資料は、幸いにも津波 の届かないフロアにあったそうで、作品そのものは無事

の届かないフロアにあったそうで、作品そのものは無事 でしたが、石巻文化センターは、

でしたが、石巻文化センターは、

被災した建物はすでに解体され、跡地一帯はメモリアル・パーク(復興祈念公園)になる計画である。内陸部に再建が決まった後継施設の建設予定地は、現在、仮設住宅として使われており、完成は、震災から10年目の2020年度末と発表されている。

だとか。

まだまだ先の話です…

東日本大震災で被害を受けた美術品は、日本各地の美術館・研究施設で修復作業 が現在進行形とのこと。

が現在進行形とのこと。

まだ「過去のできごと」にはなっていないのですね。

戦乱 でとんでもないことになってしまったアフガニスタン国立博物館の入口に、再開を期して、こんなフレーズが掲げられているそうです。

でとんでもないことになってしまったアフガニスタン国立博物館の入口に、再開を期して、こんなフレーズが掲げられているそうです。

自らの文化が生き続ける限り、その国は生きながらえられる

ホントにそうだよな…。