相変わらずブログ書きに怠慢で、「2日続けておでかけ (前編)」のつづきを書けないまま、新シリーズ(?)を始めてしまいます。

一昨年末までは、平日ならほぼ毎日往復130kmのクルマ通勤

をしていた私ですが、会社を辞めてからはクルマを運転する機会がめっきり減りました。帰省ドライブ(往復1,200km)

をしていた私ですが、会社を辞めてからはクルマを運転する機会がめっきり減りました。帰省ドライブ(往復1,200km)

ができる時季はともかく、雪

ができる時季はともかく、雪 が見込まれる12月~3月の期間は新幹線

が見込まれる12月~3月の期間は新幹線 で帰省しますし、今期は月のほぼ半分を別邸

で帰省しますし、今期は月のほぼ半分を別邸 で過ごしましたから、ますますクルマが駐車場でご休憩

で過ごしましたから、ますますクルマが駐車場でご休憩 される時間が長くなってしまいました。

される時間が長くなってしまいました。

そして、もう4ヵ月も給油していない…

来週末、昨年11月以来の帰省ドライブ

を決行する予定にしているのですが、その前に、クルマの調子を見ておこう

を決行する予定にしているのですが、その前に、クルマの調子を見ておこう ということで、一昨日、深谷までドライブしてみました。

ということで、一昨日、深谷までドライブしてみました。

なぜに深谷? ですが、私にとって、友人の一人の故郷だという以外に接点はないものの、「半日ドライブ」にはちょうど良さそうな距離ですし、今年はNHK大河ドラマ「青天を衝け」の舞台になって、盛り上がって いそうですから。

いそうですから。

NHK大河ドラマ絡みでふり返ってみれば、「真田丸」放映前年の2015年には上田に行ったし(メインの目的は「MISIA星空のライヴⅧ」上田公演)[記事]、「麒麟がくる」放映の昨年春には岐阜・比叡山・静岡に行ったし[記事]で、結構ミーハーな私です

さて、黄砂にまみれたクルマ を駐車場から出した私は、ナビに目的地として深谷市の血洗島交差点をセットして、いざ出発

を駐車場から出した私は、ナビに目的地として深谷市の血洗島交差点をセットして、いざ出発

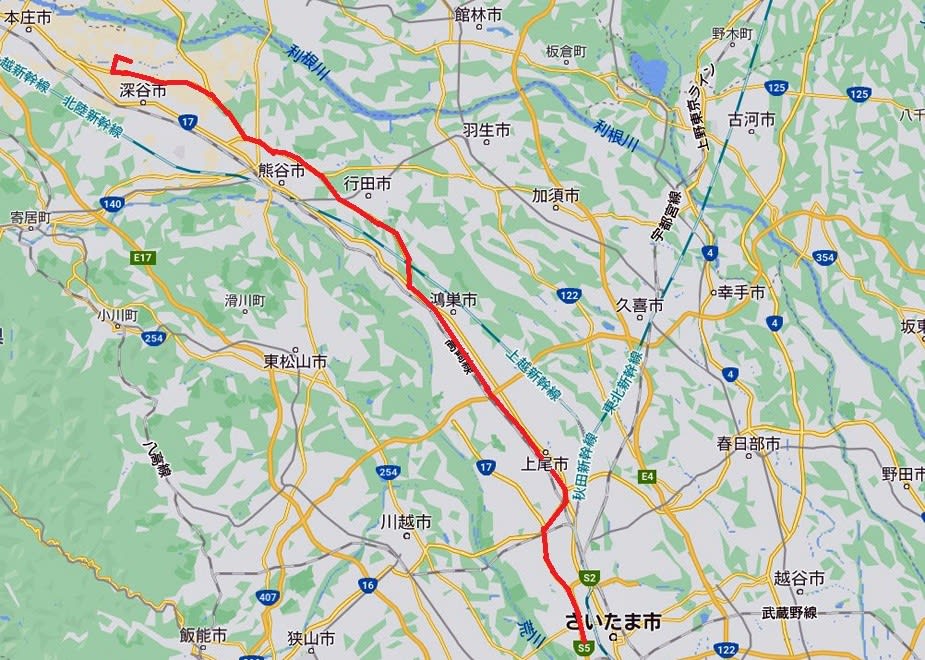

道順は、ひたすらR17(旧中山道)を北上するだけというシンプルさです。

新大宮BPは片側3車線の広い道なのですが、どうしてあんなに混んでんだろ

とりわけ、大宮近くの三橋辺りは、いっつも渋滞 しています

しています

三橋の先の宮前IC~吉野町ICがR17とR16との共用区間になっているせいなのかな?

それでも、上尾市内以降は、ほぼ信号 毎に停められながらも、比較的スムーズに流れていました。

毎に停められながらも、比較的スムーズに流れていました。

運転免許の更新 で鴻巣にある運転免許センターに行く時は、基本的にR17を走るのですが[例外:上尾のマラソン大会

で鴻巣にある運転免許センターに行く時は、基本的にR17を走るのですが[例外:上尾のマラソン大会 に遭遇して迂回したときの記事]、今回、クルマのナビは、R17とほぼ並行する旧中山道・県道164号線を指定してました。

に遭遇して迂回したときの記事]、今回、クルマのナビは、R17とほぼ並行する旧中山道・県道164号線を指定してました。

Why? と思いましたが、R17が混みまくる ことを知っていましたので、指示されるがまま、旧中山道を走りました。

ことを知っていましたので、指示されるがまま、旧中山道を走りました。

「人形のまち」といえば、すぐに岩槻が思い浮かびますが(訪問記)、鴻巣もまた「人形のまち」。旧中山道沿いに人形屋さんが並ぶ佇まいは、なかなかの風情 でした。

でした。

ところで、信号待ちした交差点の近くにその名も「鴻神社」という神社があって、コウノトリのイラスト なんぞも見たとき、そういえば「鴻巣」という地名は、この地に鴻(コウノトリ)の巣があったからなのかな? と思いました。

なんぞも見たとき、そういえば「鴻巣」という地名は、この地に鴻(コウノトリ)の巣があったからなのかな? と思いました。

そういえば、前日のニュースで、渡良瀬遊水地に営巣しているコウノトリにヒナが生まれた という話もありましたっけ…

という話もありましたっけ…

帰宅してから調べて判ったのは、意外なことだらけ で、

で、

鴻神社は明治初年に氷川社・熊野社・雷電社の3社を合祀してできた。

鴻神社は明治初年に氷川社・熊野社・雷電社の3社を合祀してできた。 鴻巣の地名の由来は「コウノトリ伝説」にある。

鴻巣の地名の由来は「コウノトリ伝説」にある。 と思いきや、「『国府の洲 こくふのす』」が『こうのす』となり、後に『こうのとり』の伝説から『鴻巣』の字をあてるようになった」説もある

と思いきや、「『国府の洲 こくふのす』」が『こうのす』となり、後に『こうのとり』の伝説から『鴻巣』の字をあてるようになった」説もある

とな

詳しくは、鴻神社のHPをご覧くださいませ。

さて、鴻巣の市街地を抜けて熊谷BPに入ると、クルマの流れはさらにスムーズ になって、燃費

になって、燃費 もどんどん良くなって

もどんどん良くなって いきました。

いきました。

また、前回・前々回の帰省ドライブ

で連続してトラブル

で連続してトラブル になって、今回のドライブでの最大のチェック項目

になって、今回のドライブでの最大のチェック項目 だったタイヤの空気圧も、約4ヵ月の惰眠期間

だったタイヤの空気圧も、約4ヵ月の惰眠期間 を経てもなお、適正値を保っていました

を経てもなお、適正値を保っていました 気温が上がったのも効いているのでしょう。

気温が上がったのも効いているのでしょう。

天候は「晴れ たり薄曇

たり薄曇 ったり」でまずまず。

ったり」でまずまず。

終盤に入ったサクラ とか、最盛期を迎えつつあるナノハナとか、新緑が始まったケヤキとか、目に麗しい

とか、最盛期を迎えつつあるナノハナとか、新緑が始まったケヤキとか、目に麗しい

バイパス沿いのそば屋さんで昼食 を摂って、その後ちょっと深谷BPを走ったのち、ナビに従って右折して地方道に入りました。

を摂って、その後ちょっと深谷BPを走ったのち、ナビに従って右折して地方道に入りました。

最初の目的地を示す案内看板 を見つけて、それに従って、血洗島交差点を過ぎてさらにちょっと走ると、「旧渋沢邸『中の家(なかんち)』に到着しました

を見つけて、それに従って、血洗島交差点を過ぎてさらにちょっと走ると、「旧渋沢邸『中の家(なかんち)』に到着しました

けっこうなキャパの駐車場 があって、3割程度の利用率でした。

があって、3割程度の利用率でした。

平日ながら、なかなかの人出です。

立派な門の両側に「史蹟 澁澤榮一生地」「青淵翁誕生之地」と2本の石柱が立っています。

蛇足ながら、「青淵」とは、渋沢栄一の「号」でございます。

門も立派ですが、主屋も立派です。

主屋を始め、建物の中には入れず、敷地内を歩き回るだけですが、それだけでも建物好きの私には楽しい しかも、駐車場

しかも、駐車場 を含めて無料

を含めて無料

深谷市、太っ腹だなぁ

上に載せた主屋の写真の左端に笠をもった人物の銅像がちょいとだけ写っていますが、これは青年期の栄一さんの像です。プライバシー保護の観点から、お顔を隠させていただきました ←ウソ

ところで、この主屋は、渋沢栄一の生家ではありません。

ところで、この主屋は、渋沢栄一の生家ではありません。

リーフレット から転記

から転記 しますと、

しますと、

現在残る主屋は明治28年(1895)、市郎[栄一の妹・貞の婿]により上棟されたものである。梁間5間、桁行9間の切妻造の2階建、西側に3間×3間の平屋部分等を持つ。また、主屋を囲むように副屋、土蔵、東門が建ち、北武蔵における養蚕農家屋敷の形をよくとどめている。

だそうで、このあと訪れた「尾高惇忠生家」と異なり、正門の門前の石柱に「生地」「誕生之地」としているのにはこんな背景がありました。

さて、視線を右に向けると、大きな蔵が2棟建っています。

リーフレットによると、左奥の「土蔵Ⅰ」は「米蔵等」、右手前の「土蔵Ⅱ」は「藍玉の製造・貯蔵庫として使用されていたと伝えられる」とか。

2棟の土蔵を拝見した後、ようやく主屋に足を向け、身近に見上げると、

なんとなく旅館みたいな風情です。

そして、一番奥の部屋にいらっしゃったのは、

紋付袴姿の渋沢栄一翁、のアンドロイド

ときどき、ビミョーに顔が動くのがめちゃくちゃリアル で、そんじょそこらのマネキンとはまったく違います

で、そんじょそこらのマネキンとはまったく違います

ちなみにこの部屋は、

帰郷する栄一のために市郎が特に念入りに作らせた、と伝えられる。

だそうです。

というところまで書いて、このシリーズを今後どう書き進めようかと考えてしまいます。

いつもの旅行記のように、時間経過を追うのか、はたまた、「建物編」「石碑編」「紋編」とジャンル毎に書くのか…

しばし考えた結果、「ジャンル別」を採用することにしました。

したがいまして、この後の私のルートを先に書いておきます。

旧渋沢邸「中の家」 ⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒諏訪神社

⇒諏訪神社 ⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒「中の家」駐車場

⇒「中の家」駐車場 ⇒クルマ

⇒クルマ ⇒渋沢栄一記念館

⇒渋沢栄一記念館 ⇒クルマ

⇒クルマ ⇒尾高惇忠生家

⇒尾高惇忠生家 ⇒クルマ

⇒クルマ ⇒帰宅

⇒帰宅

今のところ、つづきの「#2」は「紋編」として、家紋・標章・社紋の視点から書こうと考えております。

つづき:2021/04/06 深谷までドライブ #2 紋編

つづき:2021/04/06 深谷までドライブ #2 紋編

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます