W124の1993y〜モデルのHFMを用いたモトロニックコントロール車のお話。。。

4cyも6cy両方に共通するお話。。。

このモデルのボンネットのエンジンルーム内を這っているメインハーネス。。。

このメインハーネス。。。

1990年代の毒な国で作られた再生エゴ電線であるが故に車載における耐久性は二の次で設計されている。。。

よって、、、新車時から26年以上も未交換何て話は既に言語道断である訳で熱と湿気でハーネス自体がズタズタ何て話も珍しくない。。。

勿論、ハーネスがズタボロになると同軸の電線被覆も溶けて芯線同士が接触、、、悪くすると被覆を失って裸電線同士が抱き合っちゃったり何て事も。。。

エンジンルーム内を這っている箇所によってはエンジン熱の放熱量の大きい場所をハーネスが通る部分もあって部分的にハーネスの劣化が激しくなる。。。

メインハーネスは大部分がセンサー類の弱小電流が多く、コレらが仮に電線劣化によってショートしてもHFMコンピュータ側でのダメージは僅少で済む。。。

だが、インジェクターのコントロール電流や点火イグニッションコイルの一次側電流は電流値も大きくなり、ショートするとHFM側を一発勝負で一瞬のウチにやっつけるリスクがあるのです。。。😱

更にメインハーネスの這っている部分から考察して行くと、先述のインジェクターラインのハーネスはエンジン上でも比較的温度上昇が低い方のインテークマニホールド(インマニ)のバルクヘッド側にハーネスが這っているのでメインハーネス全体の劣化スピードから言っても比較的遅い方の部類となる。。。

よって、インジェクターラインのハーネスの近隣にスロットルアクチュエータ(TPM)から生えているTPM同軸ケーブルも有るが、これからお話する別の箇所に比べればインジェクターやスロアクハーネスラインの劣化のスピードは2ndとも言える訳であります。。。

つまり重要度は2位にランクします。。。

で、、、このメインハーネスの中で重要度ランクAで一番アカン箇所栄光のランキング1位の部分は❓ってーと、、、なんと言っても点火のダイレクトイグニッションコイル×3つ(4cyは2つ)に接続される一次側のハーネスですわ❗️

このハーネスはHFMコンピュータ→エンジンのバルク側から入ってタペットカバーのインマニ側の真横のハーネスラインを通って、このエンジンでEXマニの次に史上最悪に一番熱を持つタペットカバーを渡って点火プラグ真上のダイレクトイグニッションコイルに入っています。。。

このハーネスの内訳は6cyの場合、ING電源の+12Vがイグニッションコイル3個分で3本。

HFMコンピュータ内部に鎮座するイグナイター基盤によってドライブされているパワートランジスタ×3つ→各ダイレクトイグニッションコイルの一次側コントロールで3本となる。。。

この6本のラインがタペットカバー上を渡っているのだが、ハーネスが劣化して被覆が剥けてショートしてまうと、、、ショートした大電流がパワートランジスタのエミッタ側からコレクタ側に抜けてイグナイター基盤に突入して点火タイミングや時間を管理している演算回路を破壊しちまうと言う大惨事が定番で発生する事になる。。。

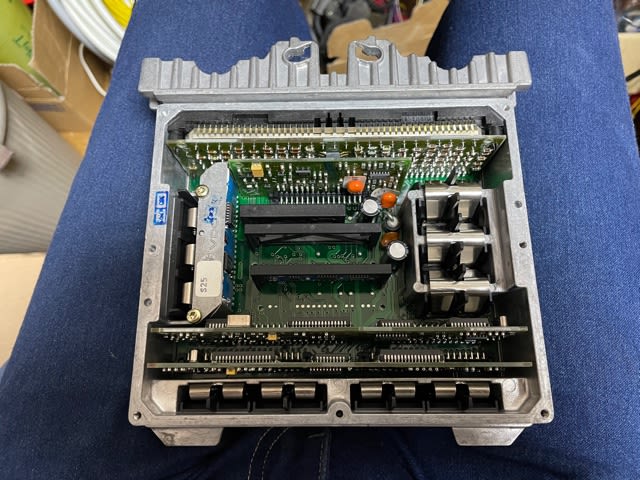

↑此れが6cy用イグナイター基盤。。。

こうなると多くはパワートランジスタもダメージを被る事が多く被害は結構甚大なモノとなる。。。

メインハーネスの劣化によってイグナイター基盤が飛ぶケースも多いが、他にもイグナイター基盤が逝く要素、原因はあります。。。

ダイレクトイグニッションコイルが挿さっているプラグホールパッキンの劣化によるエンジンオイル漏れが酷くなった挙句のダイレクトイグニッションコイルのリークがコイル自身の絶縁破壊を起こしてコイルの一次側に大きな突入電流が印加され、一次側ショートの事象と同じくイグナイター基盤を飛ばす事もあります。

又、この時代のエンジンブロックのアース効率を考慮せずにイリジウムプラグを使用した場合にもイグニッションコイルのストレスリークによって最悪、イグナイター基盤を飛ばす事も多い。もっと言うと社外の永井のブルーコードも同じ理由からストレスリークを招く要素があるので御法度である。。。

何故、イリジウムプラグやブルーコードがよろしくないのかちょっとココで触れておきます。

最近の年式の個体であれば点火プラグの端子に加える電力の効率が良くなって点火プラグの電極での発火効率さえ上げてやれば良い効果も期待出来るかと思います。

何故かと言えば点火プラグにアースされるエンジンブロックの金属鋳物の素材の電気抵抗値が低くアースの効率も元々良い設計なのでアース側の電流の「抜け」も良いと言う事になります。

対してこの時代の毒車のエンジンブロックの鋳物の素材は現代の車と比べたらアース抵抗値も高く、点火プラグが直接捩じ込まれるプラグホール側の鋳物が相応の抵抗になります。

よって、プラグコードを現行車の様に極端に低抵抗化してイリジウムプラグに交換したとしてもプラグのアース側の「抜け」が効率化されていない以上はプラグ点火時の電流エネルギーがプラグアース側でストレスとなる為に期待された点火効率が得られないばかりかイグニッションコイルからの高電流がストレスになってリークの要因となる。。。

リークの箇所は一概に言えないが、111系、104系エンジンに限って言えばダイレクトイグニッションコイルのプラグ端子に着くサープレッサー、ダイレクトイグニッションコイル出力部分のサープレッサー、ダイレクトイグニッションコイル本体などが挙げられるが、コイル本体のリークがコイル一次側との絶縁破壊を招いてHFMコンピュータ内蔵のイグナイター基盤をやっつける事もあります。

因みにアース側の効率向上の為にアーシングと言う手段もありますが、点火プラグがエンジンブロックを通してアースに落ちている以上はプラス側のブルーコードと同一若しくはそれ以上の電気抵抗率を下げるまでには至りません。。。悪しからず。。。

さて、色々な要因によって飛ばす事になりかねないイグナイター基盤。。。

未だ10年以上の昔はHFMモジュール自体のメーカー供給があったので相応のコストを支払えばメインハーネスと共にHFMユニットごとの交換によって修理は完成出来ました。

現在は、、、多くの適合品番のHFMユニットがメーカー供給終了か仮に在庫があってもHFMユニットだけで普通に50万円コースは避けられない。。。(笑)

だが、既に供給終了となってしまったユニットは代わりが浮世に存在しない。。。

すると中古ユニット❓所詮中古は中古。。。悪質な解体屋はノークレーム&ノーリターンでイグナイター基盤がぶっ飛んだモノを高額で売りつける商売も横行している。。。

イグナイター基盤が逝ったHFMユニットの修復は我々プロに依頼があった場合には原則基盤交換しか手法が無いが其れには新品のイグナイター基盤、若しくは中古の正常なユニットのドナーが必要になる。。。

多くのドナー対象は6cyの場合は1996yのW210の104Eg車の解体HFMが多かったが現在ではもう解体車も少なく入手も困難。。。

このW210のHFMは他車への流用が普通に行えないロッキングシステムが入っているので解体HFMの多くはドナー用途以外に利用価値は見当たらない。。。

しかもW124モデルから変わっていない点火イグナイター基盤を摘出して流用する用途のみである。。。

ココで前回のブログでも言ったが、1994y〜1995yモデルのW124のイグナイター基盤を飛ばしても1993yモデルのHFMコンピュータからドナー用途は不適応なので悪しからず。

1993yモデルのHFMに関しては何をどうしようが1994y以降のモデルには全てが流用不可と思っても良い位である。。。

唯一流用可能だったのは4cyモデル用のTPMのスロポジコントロールモーターの電源レギュレータ位だったね。。。後はケースを止めているトルクスネジ位か。。。

よって、このイグナイター基盤やパワートランジスタも製造元が既に存在しないVDO社製で既にシーメンスに吸収されている企業なので当然に供給も打ち切られている。。。

後は持っているトコから調達するしかないが、既に無いモノなので日本円で6桁の値をつけていて未だ未だ価格は上がるでしょうね。。。(笑)

まあ、考えてみれば500E用のイグナイターと一緒やね。。。既に40万円コースだもんね。。。壊したらキツイですね❗️😱

だから、、、格言としてW124のモトロニックインジェクション乗りは何をおいてもイグナイター基盤を飛ばさない❗️

メインハーネスの日常点検やタペットカバーのプラグホールパッキンの点検を怠らない❗️

ダイレクトイグニッションコイル自体のリーク点検も同時に怠らない❗️

無用の長物であるイリジウムプラグや永井のブルーコードは馬鹿な目先の利益重視のショップから勧められても絶対に使用しない❗️

♪俺の話を聴け〜❗️(笑)

自分でハーネス類やらイグニッションコイル、サープレッサーの判断がつかね〜なら行き着けの工場で診て貰いなさいな。

そうやってイグナイター基盤を死守する危機管理が出来ないのであればW124 1993y〜モデルのにわかオーナーは足を洗うべきと言う事になります。。。

今回はイグニッション系統の問題に絞ってお話をして来ましたが、次回気が向いたらユーザーの選択一つで天国と地獄のお話でもしましょうか。。。(笑)

では。。。

To be continued......