みなさま、本日もありがとうございます。

![]()

春秋時代は、王そのものは一人(周王)です。実権は持っていても、地方のトップは「諸侯」のままです。

![]()

この春秋・戦国時代は

諸子百家という漢字を「諸氏百家」と

今回は、「れくす先生の歴史授業」の

続きです。

今回は、古代中国の

春秋時代と戦国時代です。

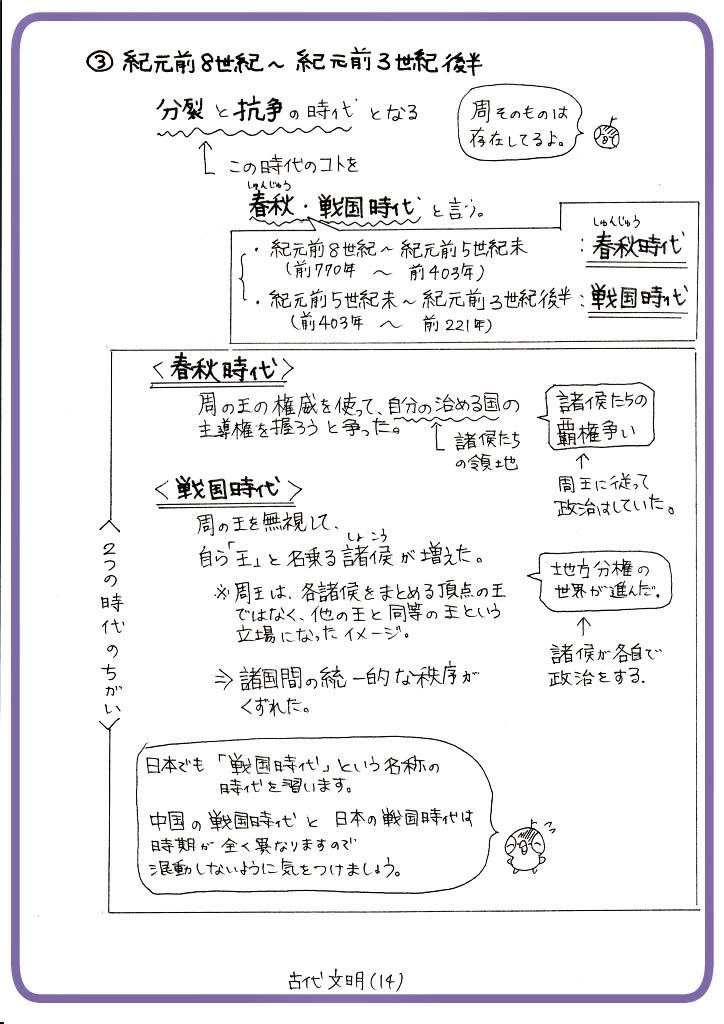

1 春秋時代と戦国時代について

この時代、

よく「周王朝がなくなって、

そのあとに、春秋&戦国時代が始まった」

と思われがちなのですが、

実は違います。

春秋時代には、周王朝そのものは

存在しているのですが、

ほぼ実権がないというか、

地方のトップ(諸侯)同士が

争って、その権力争いで

勝った諸侯が

周王朝を動かした、

というイメージです。

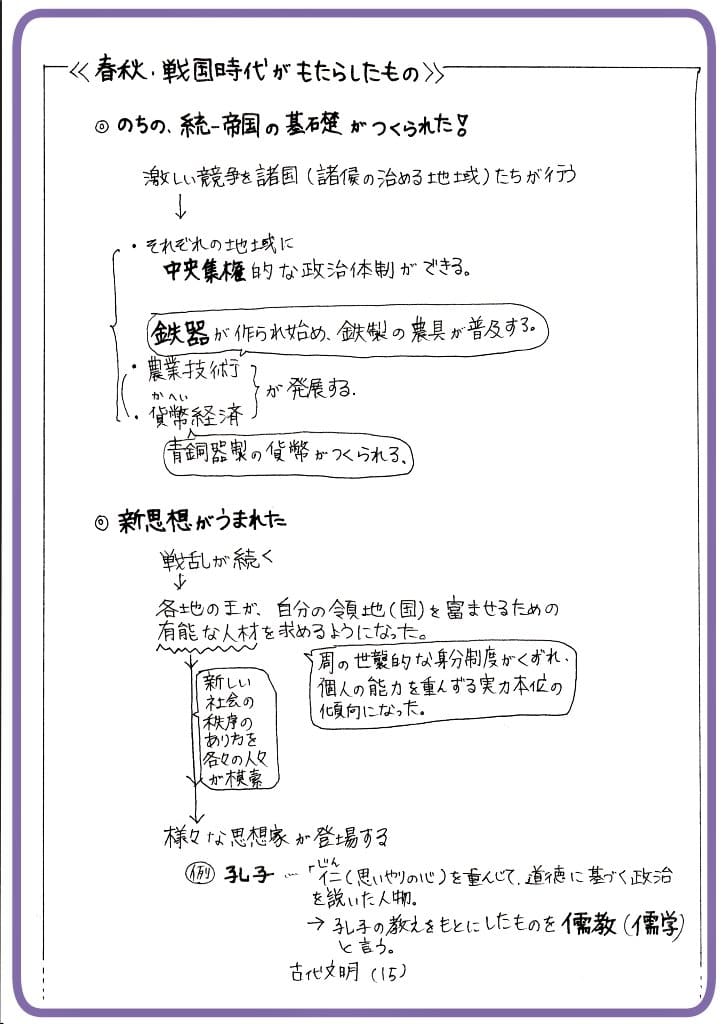

下の画像が春秋時代のイメージです。

春秋時代は、王そのものは一人(周王)です。実権は持っていても、地方のトップは「諸侯」のままです。

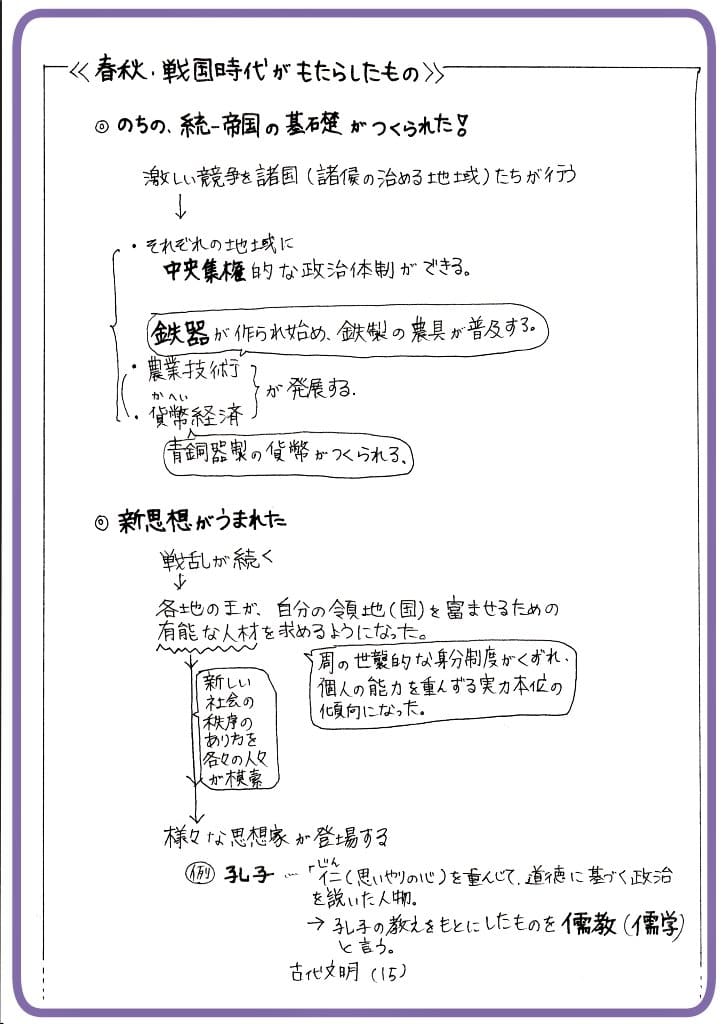

しかし、戦国時代になると

「王」を自称する人々が増えました。

(戦国時代になったから、「王」を自称したわけでなく、「王」を自称する人が増えた時期あたりを、後世の人々が、そこで、区切って名称をつけた、という形ですが。)

周王朝の周王も

他の諸侯をまとめる唯一王ではなく

数いる王の中の一人の王となります。

イメージとしては、

春秋時代よりも、各国が

それぞれ独自の政治形態、思想、文化を

持ち、国同士で手を組んだり、

実質的な配下に下ったり、

そういう、

各国同士が独立したような状態に

なりました。

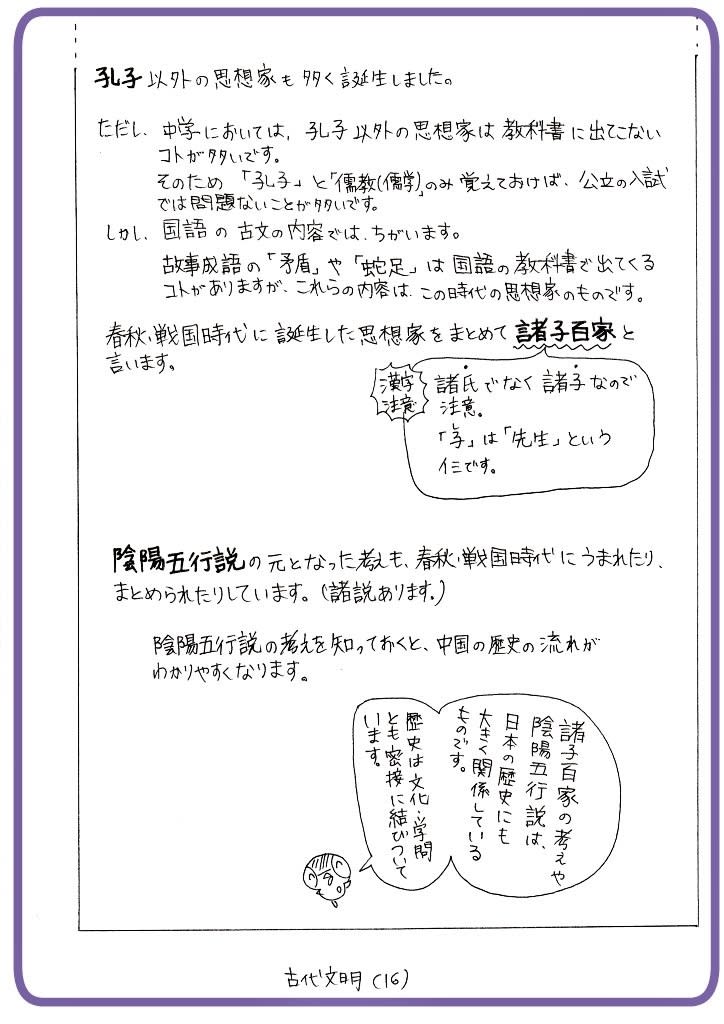

下の図がイメージ画像です。

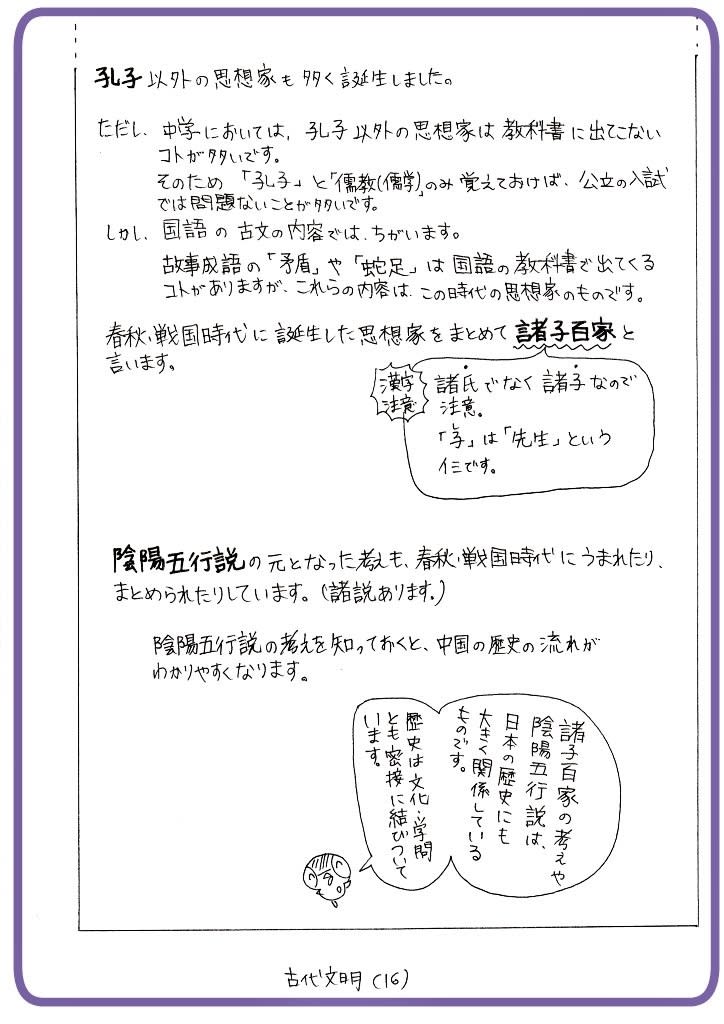

この春秋・戦国時代は

分裂と抗争(戦争)の時代で

500年以上、続いています。

500年以上です。

とてつもなく長いですね。

この分裂と抗争の間に

各国は自国が負けないように(滅びないように、勝てるように)、色々と行動した結果

あらゆるものが生まれました。

その中でも、現在、国語の古典でも習う

諸子百家の思想が生まれたことが

後の中国、そして、日本を含む

東アジアの国々の歴史を大きく

影響していきます。

諸子百家という漢字を「諸氏百家」と

書き間違える方もいます。

「氏」でなく「子」です。

「子」とは「先生」の意味です。

春秋時代、戦国時代には

諸侯や王が自国を守るため、強くするため

自国の統治方法や戦法、

つまり、リーダーシップのとり方を

模索します。

そのリーダーシップのとり方を

話した、まとめたのが、諸子(先生)たち

なのです。

今の平和な時代で考えるリーダーシップは

「絵空事」「偽善的」「理想論だけ」な

「実のないリーダージップ論」

だったりすることもありますが、

春秋時代、戦国時代は

「結果の出せるリーダーシップ」が

必要になります。

「キレイゴト」ではすまされない、

現代での「キレイゴト(皆仲良く、皆で話し合うことのみでしか力がつかない、という、一部の人に都合が良いだけの空虚なもの)」の価値観からすると

「ん?!」と思う人もいるかもしれませんが

諸子百家の人々の著作(本人が記したものだけでなく、話したことをまとめたもの)を

読むと、「人間というのを、きれいなところも汚いことも知ったうえで、どうリーダーシップをとるか?」がベースになってます。

つまり、「現実的なリーダーシップ」

なのです。

とてつもなく長い戦乱の時代だったのだから

「実力」がすべて。

「実力」とは「何も努力しないで、知識を持たなくても、なんとなくできてしまう」という意味のものでなく

「あらゆる努力、知識をもってして、結果を出せること」を「実力」と言うと私は思います。

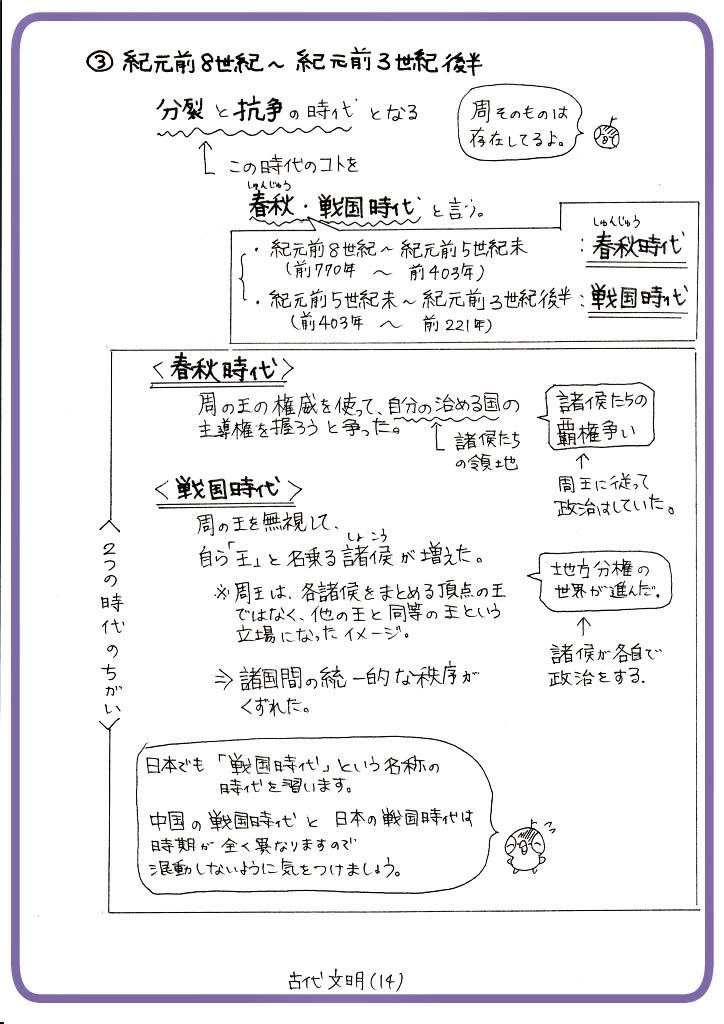

このように、春秋時代、戦国時代には

諸子百家の考え方が

多く生まれました。

その中で、

韓非子の法家、

孔子の儒家(儒教)のみ、

中学では習います。

ただし、社会(歴史)では孔子の儒家(儒教)のみ用語が出てくることが多いです。

韓非子は国語(古典)で習った

「矛盾(むじゅん)」の話の作者です。

韓非子(法家)の考え方を元に

政治をしたのが、のちに中国を統一した

秦の始皇帝です。

儒家の考え方をベースに政治をしたのが

漢王朝になります。

そして、漢王朝をベースにして

その後の多くの

中国の王朝は進んでいくので

儒家の考え方(儒教)は

中国、そして、中国と貿易した東アジアの

歴史人物の行動原理にもなってきます。

今回は以上です。

次回は、

秦王朝と漢王朝の成立、

そのあとで、

諸子百家の儒家と法家、そして、

中国の王朝交代のときに考えられる

陰陽五行説の放伐、禅譲(ぜんじょう)の

考え方、そして、朝貢貿易の考え方を

説明したいと思います。

ご覧いただき、ありがとうございました。