寺尾隆吉は次に「魔術的リアリズムの新展開」として、ホセ・ドノソの『夜のみだらな鳥』を取り上げていくが、その語り口はルルフォやガルシア=マルケスを論じるときほど滑らかとは言い難い。

『夜のみだらな鳥』のあらすじ紹介(この小説のあらすじを書くことにどんな意味があるかということを、寺尾自身が知っていながらもなお)に終始し、この小説の構造についての分析に至らない。苦し紛れに『夜のみだらな鳥』における方法のことを「負の魔術的リアリズム」などと呼んでみせるが、そんなものがあり得るとは私には信じがたい。

寺尾が言うところの『夜のみだらな鳥』への評価を見ると、ことごとく『百年の孤独』とは逆方向を向いていて、それでも「魔術的リアリズム」を言い立てるなら〝負の〟という形容詞を付加するしか仕方がないのである。

「『百年の孤独』の語り手が物語と一体化するのに対して、ムディートは自分の作り出したカオスに飲み込まれて自己崩壊する。前者は線上に前進する小説の動力に乗ることで物語の進展と共に自己を形成するが、ムディートは小説の動力に逆らって物語の形成を妨げる。」

あるいは

「ここまで支離滅裂な言葉を発して物語を紛糾させるケースは珍しい。自分の発する言葉が物語を形成しそうになるたびにムディートはこれを壊さずにはいられず、断続的に「すべてはでたらめ」、「自分は存在しない」、「こんな人物はいない」などの言葉を発して、芽生えかけた物語を覆す。『百年の孤独』が小説の動力を正方向に利用するのに対して、『夜のみだらな鳥』はこれに逆らうところから生まれる負の力で作品世界を作り上げている。」

このような文章を読んで、私は寺尾が素直に『夜のみだらな鳥』は魔術的リアリズムによる小説ではない、と結論づけたら楽になれるだろうにと、心底思う。私はラテンアメリカ文学をむやみに魔術的リアリズムで括る必要はないと考えているので、寺尾の議論に賛成できないのだ。

では、ホセ・ドノソの『夜のみだらな鳥』には」何があるのか? それこそが私の今回のテーマであって、これまで23回にわたって書き継いできた原動力になっている。まとめて言えば次のようになるだろう。

『夜のみだらな鳥』は閉所恐怖と相続恐怖を特徴とするゴシック小説であり、二つの恐怖を極限にまで推し進めた、ラテンアメリカ文学最大のゴシック小説である。一方『夜のみだらな鳥』は、執拗な繰り返しと取り替え可能性の偏在、そして多くの矛盾を孕んでいる。

それはこの作品が伝統的な小説のディスクールによって書かれているのではなく、むしろ詩のディスクールによって書かれているからである。小説のディスクールは表象を必要とするが、詩のそれは表象を拒否するのであるから。

だから『夜のみだらな鳥』は幻想小説ですらない。それはドノソ自身の分裂症的気質がもたらす多くのオブセッションに形を与えようとする妄想の物語である。畸形とはそのようなオブセッションに与えられた表現形に他ならない。

『夜のみだらな鳥』の大きな特徴は、歴史や社会からの逸脱であり、そのことによってこの小説を律するものが魔術的リアリズムなどではないことも理解される。ドノソはラテンアメリカ文学の中でも最も社会性の薄い作家であったかも知れない。

しかし、『夜のみだらな鳥』のもつ世界観や歴史認識というものはこの小説の言葉の中に歴然と刻み込まれている。そのようにしてドノソは歴史や世界というものに近づこうとする。それは、ある意味文学の宿命でもある。

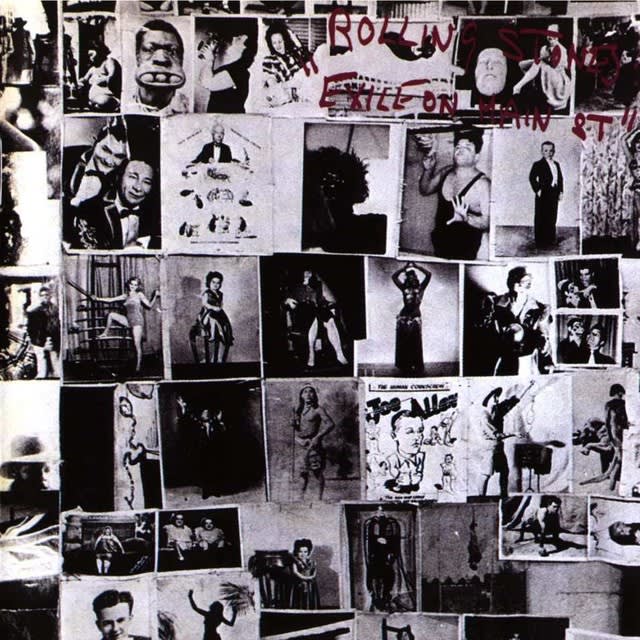

『夜のみだらな鳥』の終盤で「毒々しい色の小さな椅子に腰かけて、音楽の刺戟にも、訴えにも、嘆きにも無感動な客を相手に、ローリング・ストーンズが泣きわめいている」との一節がある。『夜のみだらな鳥』が完成したのが1969年だから、ここで流れているストーンズの曲は同年のアルバムLet It Bleedに入っているMonkey Manではないかと思われる。ジャンキーを歌った曲で、歌詞は自虐的、まさに泣き叫ぶという感じの曲だ。『夜のみだらな鳥』に最も相応しい曲である。ドノソと親密だったカルロス・フエンテスの『脱皮』という小説にも、カーラジオからストーンズの曲が流れてくる場面がいくつかある。ドノソもフエンテスもストーンズが好きだったに違いない。

最後に畸形たちのイメージを示しておこう。ローリング・ストーンズの1972年のアルバムExile on Main Streetのジャケット写真である。このアルバムジャケットを見て、ホセ・ドノソがにやりと笑わなかったはずがない。

(この項おわり)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます