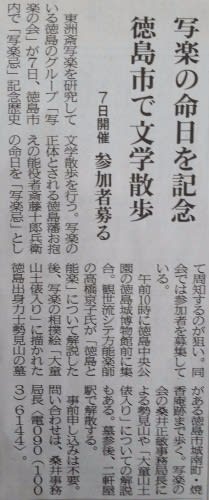

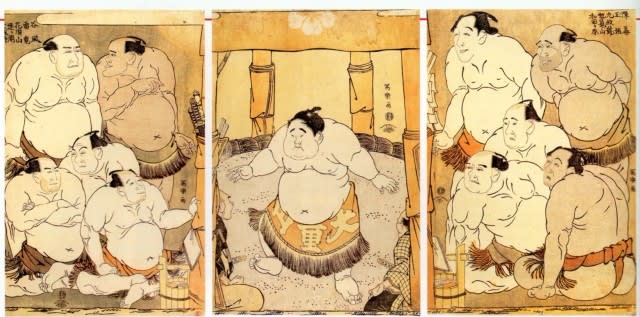

昨日3月7日は、浮世絵師・写楽の正体とされる阿波藩お抱え能役者、斎藤十郎兵衛の命日であった。このため、この日を「写楽忌」と

して広く知ってもらうため、写楽忌記念歴史文学散歩を実施した。

最初に、斎藤十郎兵衛が能役者だったことから、観世流シテ方能楽師の高橋京子氏に「徳島と能楽」について話していただいた。

この場所は、阿波藩の能舞台があった場所。

講師が「高砂」を皆さんにも唄ってもらうということで、慌ててて写楽の会事務局長さんが読本配布の用意をしているところ。

「高砂」を唄っているところ。「写楽忌」周知に向けての幸先のいいスタートとなった。

(東京オリンピックの年、2020年は、斎藤十郎兵衛の没後200年。)

この歌碑は、赤い靴、七つの子、シャボン玉など有名な詩人の野口雨情が最後に来県してから80年を記念して昨年建てられたもの。

以下、徳島新聞の「鳴潮」から

雨情は、北原白秋や西条八十(やそ)とともに童謡界の三大詩人と呼ばれた。日本全国を旅して、小唄なども各地で多く残している。

徳島には3度来て、当時の11市町村で122節の唄を詠んだ。<むかし忍んで徳島城の 松に松風絶へやせぬ>

写楽忌翌日の徳島新聞記事