昨日の鳴門公園 四方見展望台でのタカ渡りの観察記録(6:40~16:30 )

サシバ ハチクマ ノスリ ハイタカ ツミ オオタカ 合計

3,353 261 23 0 5 0 3,647

数は申し分ないが、写真撮影が可能な程度の距離で飛んでくれたのは2,3回だったか?

しかしタカ柱があちこちにできたりで、見ていて飽きなかった。これだけの数をカウントをされた方の努力は並大抵ではない。感謝

左のノスリ(翼開長122~137cm)と右のトビ(翼開長157~162)の大きさ比較

ハチクマ

上2枚は相当トリミングしている。

サシバのタカ柱のほんの一部

使用しているレンズではタカ柱の一部しか撮れない。こんなときニコンの80mm-400mmのズームレンズの新型の一刻も早い登場が待たれる。

サシバ ハチクマ ノスリ ハイタカ ツミ オオタカ 合計

3,353 261 23 0 5 0 3,647

数は申し分ないが、写真撮影が可能な程度の距離で飛んでくれたのは2,3回だったか?

しかしタカ柱があちこちにできたりで、見ていて飽きなかった。これだけの数をカウントをされた方の努力は並大抵ではない。感謝

左のノスリ(翼開長122~137cm)と右のトビ(翼開長157~162)の大きさ比較

ハチクマ

上2枚は相当トリミングしている。

サシバのタカ柱のほんの一部

使用しているレンズではタカ柱の一部しか撮れない。こんなときニコンの80mm-400mmのズームレンズの新型の一刻も早い登場が待たれる。

新旧ガードマンのすれ違い

(午後1時から約20分間は、この南門の前で衛士隊による交代の儀式のパフォーマンスが見られる。)

バスツアーなので、集合時間の関係で見られないのが残念だった。(しかし、この衛士の交代が実際どのように行われていたかの資料はないので、創作らしい。)

遣唐使船復原展示

あまり大きくないが、150人ほど乗船していたらしい。

遣唐使船の復原者による説明書

中程に見えるのが、こ大極殿など施設見学のために臨時に設置された踏切。(大勢のボランティアの人々が整理をしてくれてはいるが、

しょっちゅう電車は通るし、なにより古代のロマンに似つかわしくない。)

写真左は、ツアーセンターや土産物店など来場者のための仮設のアメニティ施設)

ここは、朱雀門の北(裏)側の広場で記念写真を撮影する場所となっているようだが、この日見た限りは撮影に使われていなかった。

平城遷都1300年祭の公式マスコットとして物議を醸した「せんとくん」、それほど多くは見かけなかった。

文化庁が原寸大で復元したこの大極殿、工事期間9年、総工事費180億円。費用の半分以上の98億円が木材調達費らしい。

ちなみにこの大極殿囲む周囲約800メートル、高さ約2メートルの木製柵(昨日アップしたブログの4枚目から6枚目の写真参照)の設置費用は、

奈良県営繕課によると約2億4000万円

大極殿の中

即位式や元日朝賀のときに天皇が着座した高御座(たかみくら)の模型と奈良文化財研究所の

研究に基づき造られた幅約1・5メートル、高さ約2メートルの青銅に金ぱくが張られた鴟尾(しび)

高御座

鴟尾

鴟尾と鯱の関係については、以下のページの鯱の項が詳しい。

9月4日バスツアーで奈良市の平城宮跡を中心として開催されている平城遷都1300年祭に出掛けた。

この事業は、710年元明天皇が藤原京より遷都してから1300年を記念して開催されている国家的記念事業。

平城宮跡は、東西約1.3km、南北約1km、約120ha。1998年に世界文化遺産に登録されている。甲子園球場の約30倍の敷地に朱雀門、第一次大極殿、

東院庭園が復元され、平城宮跡資料館、遺構展示館などが設置されている。

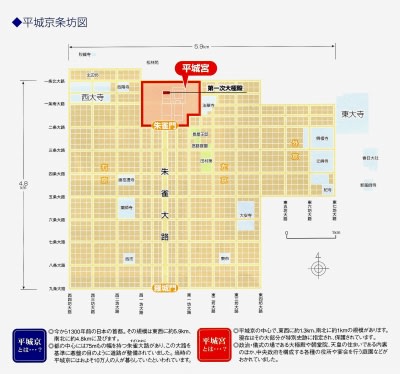

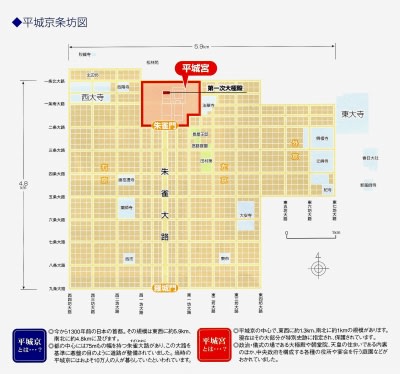

この平城宮跡は平城京の中央北端部に位置する。 平城京と平城宮の位置関係

ところで、マップに第一次大極殿、第二次大極殿とあるが、何故、大極殿が二つもあるのだろうか。ネットで調べると平城京は784年に

長岡京に遷都するまで連続して都ではなかった。聖武天皇は740年に恭仁京へ、744年には難波京へ、そして745年には近江の信楽宮に

遷し、その年に平城京に還都している。

“第四十三代 元明天皇 (707.8~715.10)、 第四十四代 元正天皇 (715.10~724.3), 第四十五代 聖武天皇 (724.3~749.8)”

恭仁京に遷都するまで大極殿であった建物は、5年後に還都したときには別の目的の建物に変わっていたので、その東に新たに別の大極殿を建築した。

このため、朱雀門の真北にあった大極殿を第一次大極殿、新たに建てた大極殿を第二次大極殿と区別して呼んでいる。

朱雀門

南の朱雀門から北の大極殿を 線路は近鉄奈良線

大極殿

大極殿から朱雀門を望む

この事業は、710年元明天皇が藤原京より遷都してから1300年を記念して開催されている国家的記念事業。

平城宮跡は、東西約1.3km、南北約1km、約120ha。1998年に世界文化遺産に登録されている。甲子園球場の約30倍の敷地に朱雀門、第一次大極殿、

東院庭園が復元され、平城宮跡資料館、遺構展示館などが設置されている。

この平城宮跡は平城京の中央北端部に位置する。 平城京と平城宮の位置関係

ところで、マップに第一次大極殿、第二次大極殿とあるが、何故、大極殿が二つもあるのだろうか。ネットで調べると平城京は784年に

長岡京に遷都するまで連続して都ではなかった。聖武天皇は740年に恭仁京へ、744年には難波京へ、そして745年には近江の信楽宮に

遷し、その年に平城京に還都している。

“第四十三代 元明天皇 (707.8~715.10)、 第四十四代 元正天皇 (715.10~724.3), 第四十五代 聖武天皇 (724.3~749.8)”

恭仁京に遷都するまで大極殿であった建物は、5年後に還都したときには別の目的の建物に変わっていたので、その東に新たに別の大極殿を建築した。

このため、朱雀門の真北にあった大極殿を第一次大極殿、新たに建てた大極殿を第二次大極殿と区別して呼んでいる。

朱雀門

南の朱雀門から北の大極殿を 線路は近鉄奈良線

大極殿

大極殿から朱雀門を望む

今回の九州の旅、高千穂峡から最後の目的地の原尻の滝へ行った。

ここは、主要地方道路緒方高千穂線沿いにある「道の駅 原尻の滝」にバスを駐めることが出来るので駐車料金はタダ。(といっても駐車料金をバスの乗客がキャッシュで

支払うのでないが、旅行代金には含まれている。)ここのキャッチフレーズは、「東洋のナイアガラの滝」だ。

観光パンフなどに掲載されている写真どおりならまだしも、今年の夏の水量不足のせいで実に迫力のない姿だ。高千穂峡の真名井の滝同様、日本の滝百選の一つである。

右端に見えているのが道の駅の駐車場の一部、そこからこの吊り橋までは近い。しかし、吊り橋はよく揺れるので歩くのが恐いのか、

すべての観光客のがここを渡ってはいないようだ。

吊り橋の上から撮影。この幅が120m、高さが20mである。(旅行中には広角レンズは持たないので、こういうとき左右が尻切れ状態となる。)

近づいてみて多少なりとも滝の迫力を出した。

ここも阿蘇山の大噴火で生じた火砕流によってできた溶岩台地を長い期間、緒方川の水によって削られたことで、このような奇観が見られるようになったらしい。

今回のバスツアーの目的地3カ所とも結局、阿蘇山関連だった。

ここは、主要地方道路緒方高千穂線沿いにある「道の駅 原尻の滝」にバスを駐めることが出来るので駐車料金はタダ。(といっても駐車料金をバスの乗客がキャッシュで

支払うのでないが、旅行代金には含まれている。)ここのキャッチフレーズは、「東洋のナイアガラの滝」だ。

観光パンフなどに掲載されている写真どおりならまだしも、今年の夏の水量不足のせいで実に迫力のない姿だ。高千穂峡の真名井の滝同様、日本の滝百選の一つである。

右端に見えているのが道の駅の駐車場の一部、そこからこの吊り橋までは近い。しかし、吊り橋はよく揺れるので歩くのが恐いのか、

すべての観光客のがここを渡ってはいないようだ。

吊り橋の上から撮影。この幅が120m、高さが20mである。(旅行中には広角レンズは持たないので、こういうとき左右が尻切れ状態となる。)

近づいてみて多少なりとも滝の迫力を出した。

ここも阿蘇山の大噴火で生じた火砕流によってできた溶岩台地を長い期間、緒方川の水によって削られたことで、このような奇観が見られるようになったらしい。

今回のバスツアーの目的地3カ所とも結局、阿蘇山関連だった。

大観峰(だいかんぼう)は阿蘇外輪山で最も標高の高い936mの地点で天然の展望台となっている。阿蘇が360度眺められるまさに絶景スポットだ。昔は遠見ガ鼻

と呼ばれていたそうだが、熊本出身の徳富蘇峰(明治・大正・昭和における代表的言論人,ジャーナリスト)によって、大観峰と名づけられたらしい。

大観峰という名に恥じず、ここからの眺めは大変素晴らしい。

山並みや黄金色の田んぼもいいが、刻々と変化する雲の表情も面白いので何枚も撮った。

ところで、奥に見える阿蘇五岳はお釈迦様が仰向けに寝ている姿に似ていることから「阿蘇の涅槃像(この名も蘇峰が命名)」と呼ばれている。

このことを知ったのはブログ記事を書くときなので、残念なことに写真では5番目の山が切れているようだ。

天使の階段(雲間から差し込む光芒)も好きな光景。

写真の真ん中より右よりの下から上がっている白いものは水蒸気?

と呼ばれていたそうだが、熊本出身の徳富蘇峰(明治・大正・昭和における代表的言論人,ジャーナリスト)によって、大観峰と名づけられたらしい。

大観峰という名に恥じず、ここからの眺めは大変素晴らしい。

山並みや黄金色の田んぼもいいが、刻々と変化する雲の表情も面白いので何枚も撮った。

ところで、奥に見える阿蘇五岳はお釈迦様が仰向けに寝ている姿に似ていることから「阿蘇の涅槃像(この名も蘇峰が命名)」と呼ばれている。

このことを知ったのはブログ記事を書くときなので、残念なことに写真では5番目の山が切れているようだ。

天使の階段(雲間から差し込む光芒)も好きな光景。

写真の真ん中より右よりの下から上がっている白いものは水蒸気?