明治維新までは仁王護国寺を仁和寺が所管し、18の寺坊があった。明治の神仏分離で、寺坊はすべて棄却された。

だからこの鵜戸神宮の神門は、寺の山門のようなのだ。(しかし、イメージとしては竜宮城の入口のようでもある。)

いかにも南国という感じがする神社だ。

参拝するには崖に沿って作られた石段等を降りて行く必要があり、神社としては珍しい「下り宮」となっている。

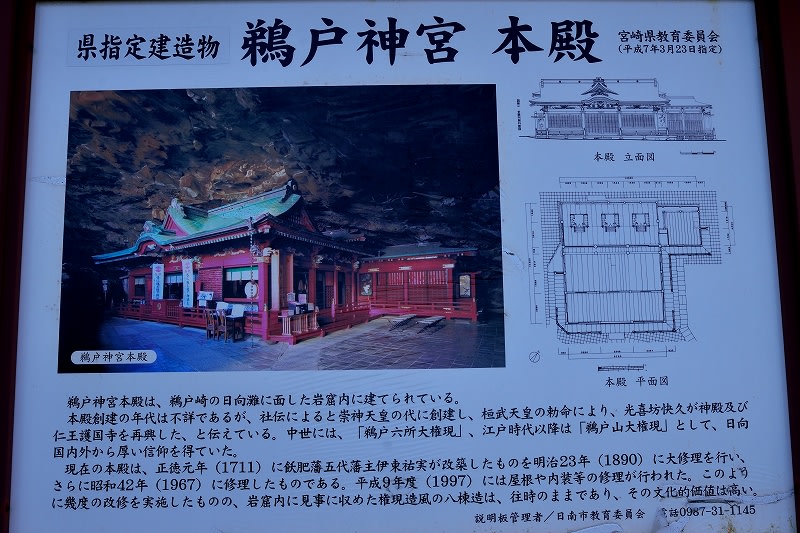

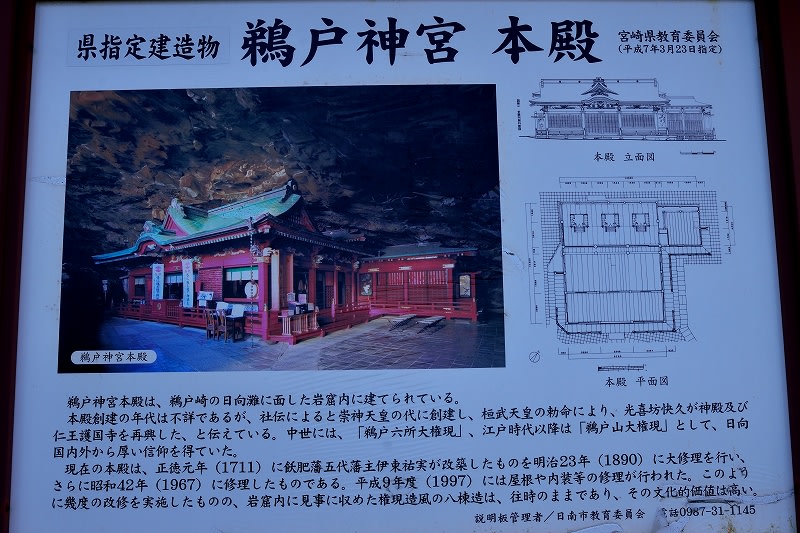

本殿

鵜戸神宮の公式ホームページに「弟の山幸彦が、兄である海幸彦の釣り針を探しに海宮(龍宮)に赴かれ、海神の娘の豊玉姫命と深い契りを結ばれた。

山幸彦が海宮から帰られた後、身重になられていた豊玉姫命は「天孫の御子を海原で生むことは出来ない」とこの鵜戸の地に参られた。霊窟に急いで

産殿を造られていたが、鵜の羽で屋根を葺終わらないうちに御子(御祭神)はご誕生になった。故に、御名を日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊

(ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)と申し上げる。」とある。

この主祭神と母親の豊玉姫命が乳母として遣わした妹の玉依姫命との間に生まれた4人の末子が神武天皇である。

ここには「運玉」と呼ばれる珍しい物がある。添乗員さんの説明によると「昔から参拝者が崖下にある亀石の背中に当たる部分にある枡形の穴

(注連縄に囲まれ真ん中の窪み)をめがけて賽銭を投げ入れる風習があった。しかし、1952年頃、亀石の上の賽銭取ろうと崖を降り、危険な目に遭う子が

続出し問題になった。そこで、賽銭に替わるものをと小学校関係者や神官試行錯誤の結果、1954年に粘土を丸め運の文字を押したものを素焼きした「運玉」

が登場いうことらしい。この運玉の初穂料は、5個100円である。当初は近くの鵜戸小学校(現在は小中学校)の生徒が作っていたようだ。この運玉を男性は

左手、女性は右手で願い事をしながら投げる。

写真ではアングルの関係で、岩の中央の注連縄と窪みが分かる程度だが、実際はこの岩石、亀の形に似ている。