旅の後半は、山陰を抜け出して、一路、広島へと向かいます。

夕方、広島、安芸グランドホテルへ到着しました。

広島湾に突き出た岬にあり、秋の宮島を正面にした、なかなかのホテルでした。

一風呂浴びて、夕食を食べてから、ナイトクルージングに出発です。

ホテルの裏に、桟橋があり、このホテルの自慢のクルーズの様でした。

お断りしますが、この旅行の2日目に使った2枚目のメモリーカードを、PCに取り込もうとしたと

きに、PCか、mcnjの不手際かわかりませんが、トラブルが発生して、取り込み不良となり、取り

込めませんでした。

それだけなら良かったのですが、メモリーのデータまで失われてしまいました。

この後の画像は、パンフレットか、HPから借用したものです。

この日はちょうど満潮と重なり、船は、鳥居の下を、何回も潜り抜けてくれました。

まじかで見る夜の鳥居は、すごく幻想的で、良かったです。

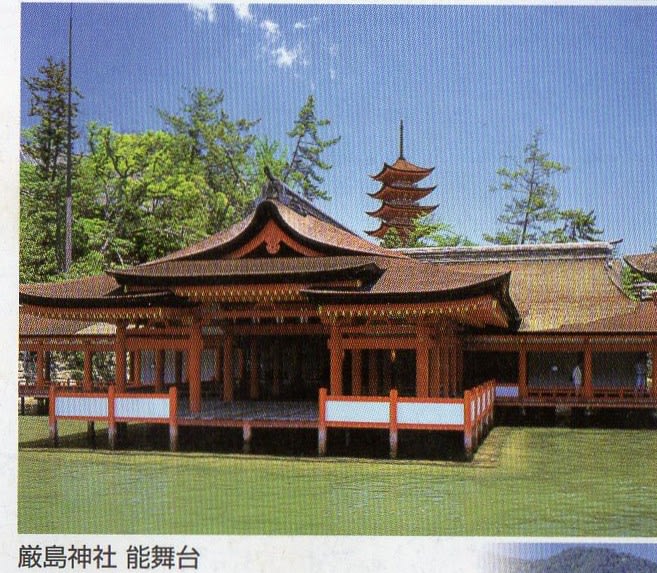

翌日は、朝一番に、宮島へ渡って、厳島神社参拝です。

どこにもある画像ですが、一応紹介させていただきます。

↑本殿。

このほかに、平舞台(神殿造りの庭にあたる)、高舞台、回廊、反り橋(現在修復中)などがあり

ました。

この後は、三重県に帰るだけですが、昼食を、社内弁当にして、トイレ休憩を、原爆公園にすれ

ば1時間稼げるとのことで、大急ぎで向かいました。

ここでも、大分写真を撮ったのですが、すべてムダになってしまいました。

ここは、原爆資料館と合わせて見学した方がいいところですので、またの機会を期待して、後に

しました。

と言うわけで、尻切れトンボのまま、山陰の旅は終わらせていただきます。

長いおつきあい、ありがとうございました。