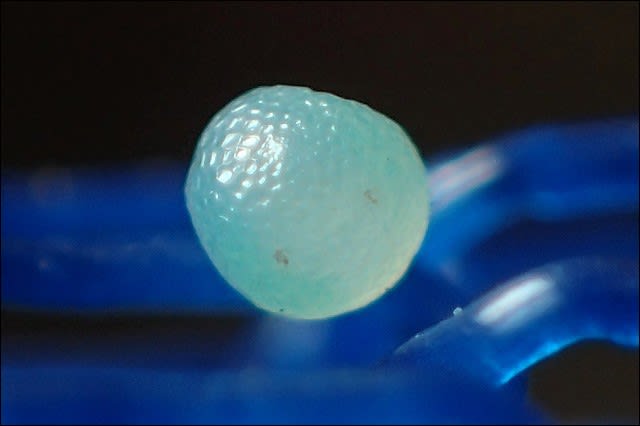

ホッカイコガネに実がどっさり。今年も豊作です。ジャガイモにとって特異な天候に見舞われたシーズンでもなかったのに,例年の如く鈴生りです。

ミニトマトに似ている,とびっくりする人がいます。ジャガイモもトマトもナス科植物のなかま。

ジャガイモの実が生るのは気象によるとか,土質によるとかいわれますが,本質的には実を付けるという種子植物本来の性質をそれだけ濃く受け継いできているか,に左右されます。ホッカイコガネはこの形質が大なのです,「ジャガイモ博物館」によると,実がよく見られる品種として紹介されているのは「キタアカリ」「とうや」「ホッカイコガネ」「こがね丸」「マチルダ」です。

先祖の遺伝子情報を薄めてしまった品種では,ほんの稀に先祖返りする場合があるだけ。たまたま実って,「めずらしい!」「ジャガイモにトマトが!?」などと新聞ネタになるだけの話なのです。

いずれの品種にも昆虫は訪れているはずで,ジャガイモが他家受粉の植物であることを考えると,実を付けるという遺伝的形質が品種改良によってとっくに(ほとんど)失われているとしか考えられません。気象だとか土質とかはまず関係なし,と素人のわたしは解釈しています。一面的な解釈にもとづいて,ジャガイモの結実について語るのはよくありません。

今我が家で育つホッカイコガネでは,どの株にも実が付いています。あるがままの栽培なのでアブラムシもかなり付いています。

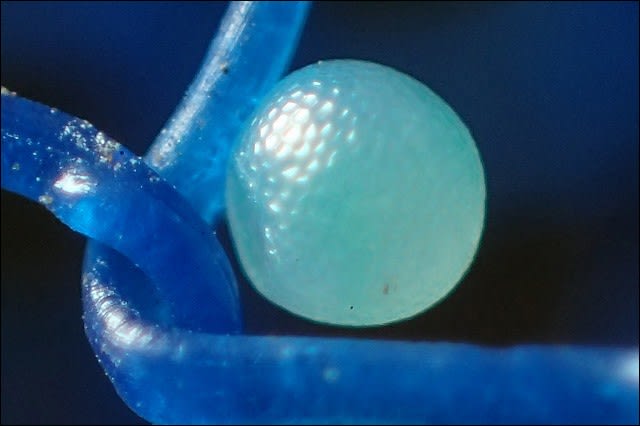

花から実への移り変わりがよく理解できます。

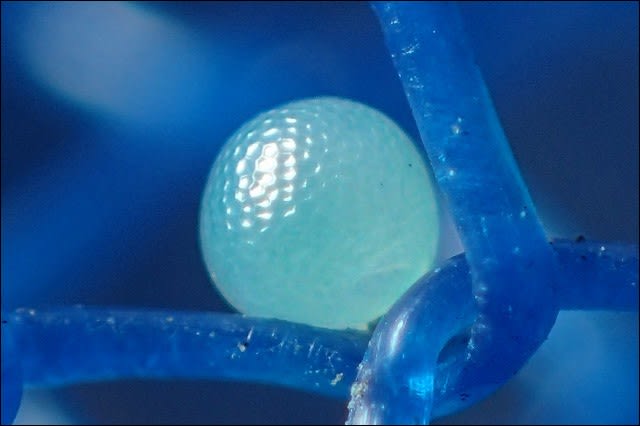

実の先に柱頭が残っています。子房が膨らんで実になる変化が見えます。

枯れた花弁も残っています。

どの花も実に変化。

これだけ生ると,イモが肥大しないのでは? そんな心配はまったくありません。研究者が保証しています。わたしはこのまま放っておいて,種子を採取します。今年も大きなイモがゴロゴロと収穫できるのを期待しています。

イモも実もたのしむ,これがジャガイモ栽培の醍醐味です。