(1)大食漢の伝説は多い。

ローマ皇帝ヴィテリウスは、前菜に生牡蠣を100ダース(1,200個)食べた。

文豪バルザックは、小説を1編書き終えると、生牡蠣100個、仔牛の背肉12枚、鴨のカブラ煮込み1羽、シャコのロースト2羽、舌平目のクリーム煮1尾をぺろりと平らげ、その勘定書を出版社へまわした。

(2)太陽王ルイ14世は、帰属戦争やオランダ侵略戦争で隣国を「食べ」たが、その食事も盛大だった。

朝10時、朝食。・・・・8コース計4皿。鶏2羽とシャコ6羽のキャベツ煮、16kgの仔牛肉、12羽の鳩のパイ詰め、七面鳥2羽の炙り焼き、トリュフ詰め若鶏2羽。食後に茹で玉子3個をデザート代わりに口中に放り込んだ。

午後6時、夕食。・・・・腸詰め、パテ、煮込みを前菜に、仔牛4kgと鶏・雉・鳩類合計53羽をメインとして食べ、これでは足りないと言って、さらに鴨とヤマシギを追加注文した。

夜食。・・・・鯉3尾、大型カワマス1尾、スズキ3尾、舌平目3尾、マス1尾、大鮭を半身。

夜食を食べ終わると、深夜の空腹時用に、パン3個、ブドウ酒2瓶を抱えてベッドに入った。

食べ残しはあっただろうし、どこまで伝説でどこまで事実か不明だが、とにかく太陽王の食欲はすさまじかったらしい。

□玉村豊男『食いしんぼグラフィティー』(文春文庫、1989)

↓クリック、プリーズ。↓

【参考】

「【食】スープの語源 ~玉村豊男『世界の野菜を旅する』~」

「【食】新大陸からの贈りもの ~ジャガイモの歴史~」

「【読書余滴】玉村豊男の、沖縄の人がコンブをたくさん食べる理由 ~聴衆からの質疑に答える極意~」

「【玉村豊男】国際的競争力のある宅配 ~日本人のお家芸~」

「【玉村豊男】大食漢の話 ~体重500キロ~」

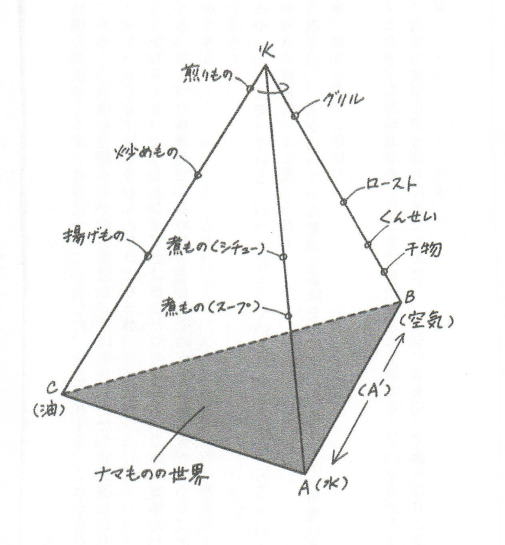

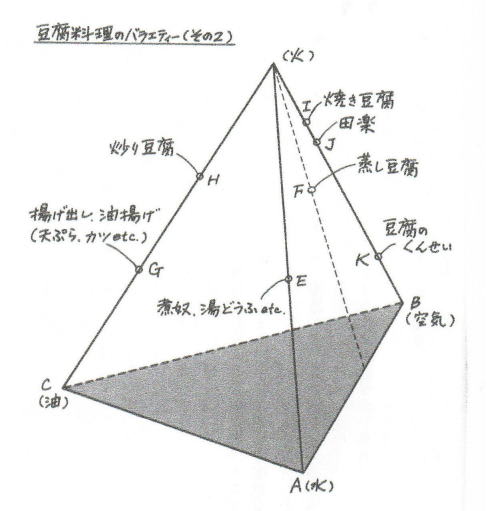

「【玉村豊男】料理の四面体 ~理論と実例~」

「【読書余滴】玉村豊男の、ワインと女は古いほどよい ~熟成と生涯学習~」

「【読書余滴】玉村豊男の、批評する要件または批評の仕方 ~日本版ミシュランを採点する~」

「【読書余滴】玉村豊男の、フランスのレストラン・ガイド、料理批評 ~『ミシュラン東京版』の狙い~」

「【読書余滴】玉村豊男の、東京の隠れ家 ~都市の中の自由とその代償~」

「【読書余滴】理論と実践又はアルジェリア式羊肉シチューの事 ~料理の四面体~」

「【読書余滴】玉村豊男の、沖縄の人がコンブをたくさん食べる理由 ~聴衆からの質疑に答える極意~」

「【読書余滴】玉村豊男の、赤ん坊はキャベツから生まれる」

「書評:『パリ 旅の雑学ノート』」

「書評:『エッセイスト』」