またしても記録的な豪雨により多くの人が亡くなった。九州北部豪雨から1年が経ったその日、悲しむ人たちに追い打ちをかけるように。

今月5日夕方、山口からいつものように九州道を走っていた時のことだった。道路情報で「今後、大雨によって高速道路が通行止めになる可能性がある」と繰り返し伝えていた。これは只事ではないと、帰宅後、気象庁のホームページを開いてみると「西日本から東日本にかけて非常に激しい雨が断続的に数日間降り続き、記録的な大雨のおそれがある」と警告していた。それは十分に緊張感のある内容だった。

今月4日、台風7号が日本海を北上した後、梅雨前線の活動が活発になるというので、すぐに昨年の九州北部豪雨を思い出した。というのも、昨年と気象状況があまりに似ていたから。それで災害が起きないよう願っていたが、叶わず。今日(11日)現在、死者は175人に上り、行方不明者は87人。あまりの多さに言葉を失う。

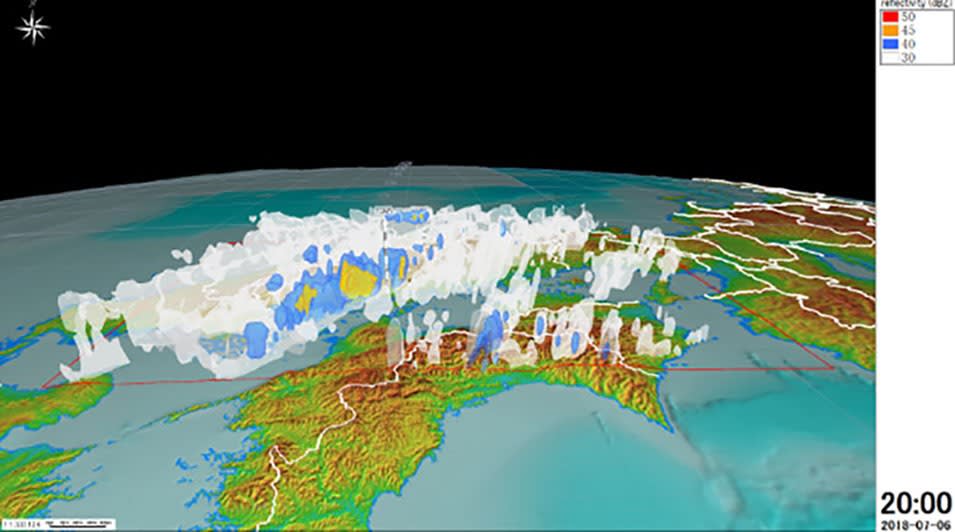

昨年の九州北部豪雨では、「線状降水帯」が同じ場所に停滞したことが原因とされていた。台風3号が熱帯低気圧に変わった後、停滞していた前線に向かって大量の水蒸気が流れ込んだ。そのため脊振山地の東側で積乱雲が繰り返し発生し、高度約15kmまで猛烈に発達しながら東へ移動、朝倉あたりで予想を遥かに超えた豪雨となった。西日本豪雨について、気象庁からまだ正式な発表はないが、防災科学技術研究所が、7月6日から7日の雨雲を解析したところ、今回も(九州北部豪雨より低い)高度約7kmの積乱雲が帯状に連なる「線状降水帯」が多発し、積乱雲が数珠つなぎに次から次へと生じる「バックビルディング現象」が発生していたことがわかった。その上、広島県の上空で南風と西風がぶつかり合って生まれた強い上昇気流が、線状降水帯を長時間維持させた可能性があるという。

昨年の九州北部豪雨後、専門家から「線状降水帯」は全国どこでも起こりうると警告されていた。にもかかわらず、またも多くの人が犠牲となった。これから被害の原因について、それぞれ検証が行われるだろうが、東京女子大広瀬弘忠名誉教授(災害心理学)は「人間は”自分だけは大丈夫”という心理が働きがち。普段から自宅周辺の地形や避難所を確かめ、万一の行動を想定し、警報などに敏感に反応することが大事だ」と指摘している。これは肝に銘じたい。

ところで、西日本では高速道路の被害も深刻だ。九州道では、新門司IC-小倉東IC間で大規模な土砂崩れが発生し、現在も通行止めが続いている。復旧までには相当な時間がかかるようで、物流への影響も出始めている。私事ながら、毎週、山口と福岡を行き来している身としては、かなり辛い。そんな中、迂回路となる北九州都市高速道路の全面通行止めが、昨日午後5時、解除された。(これで救われた)豪雨被害はまだ進行中で、気がかりなことが多いが、これから一先ず山口へ。

九州道、土砂崩れの現場(NHK福岡ニュースより)

雨雲の三次元構造 「バックビルディング」によって線状降水帯が維持されていた(資料:防災科学研究所より)

線状降水帯に伴う降雨域に、南風と西風が収束している様子(資料:防災科学研究所)

《関連記事》

・豪雨:「バックビルディング現象」各地で多発が判明 (毎日新聞 2018.7.10)

・「50年に1度」のはずが…大雨常態化? 地球温暖化が一因 ハード面の対策に限界も(西日本新聞 2018.7.10)

《関連資料》

・防災科学研究所。2018年7月6日から7日に西日本に災害をもたらした雨雲の特徴(7.10更新)