武将ジャパン 2025/02/04

まだあどけない少女が小さな弓矢を構え、目の前に現れた巨大なヒグマを射止める――。

『ゴールデンカムイ』のアイヌ少女・アシㇼパが、杉元と衝撃的な出会いを果たした場面。

本書をご覧になられてない方は

『いくらなんでも弓矢でヒグマを倒すなんて無理だってwww』

と思われたでしょうか?

実は矢先には毒が塗られていて、実際にアイヌの人々も熊の狩猟をしていました。

和人古来の弓矢とも違う、アイヌの弓矢は一体どんなスペックで、どう用いられていたのか?

その歴史を振り返ってみましょう。

和弓は腕力勝負だ

弓矢はオセアニアの一部地域を除き、古くから世界中で使われてきた武器です。

脚力の劣る人類が鋭利な刃物を遠くへ飛ばす仕組みは画期的であり、しばしば神話とも結びつけられてきましたが、地域や文化によって重視するポイントは異なります。

和人にとっての弓は、イコール腕力でした。

弓は強固に補強されていて、殺傷能力を有した矢を飛ばすには腕力が求められる。

いかに強い弓を引くことができるか――いつしかそれは武士の誉れと結びつけられるようになります。

信仰との結びつきもあります。

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で描かれた鎌倉時代初期は、弓と神事の関係性もうかがえました。

自分自身の剛弓を自慢するため、坂東武者たちは矢に名前を記すほど。

大規模な巻狩りは、ただの狩猟ではなく、神と通じる行事でもあり、そこで獲物を得られるかどうかにより、将来を占う役目もありました。

当時の武士で弓と言えばこの御方という武士がいます。

源為義の八男であり、頼朝の父・源義朝の弟にあたり、剛弓で知られる為朝は、伊豆大島に流されてから伝説が拡大してほとんど神格化され、武者絵世界でも凄まじい描写となりました。

海から迫る敵船を射抜こうとしたかと思えば、

疱瘡の神をも退かせる。

為朝の甥にあたる源義経には蝦夷地を制圧した伝説が生まれましたが、為朝には琉球制圧伝説があるほど。

さほどに弓矢が尊ばれたせいか、和弓は鉄砲伝来後も「武門の誉れ」として特別視されました。

現代の弓道は小笠原流はじめ礼法という側面もあり、実践的な射法とは異なるとされます。

アイヌは毒矢を用いる

剛力が求められ、尊いものとして神格化された和弓。

これに対し、アイヌの弓矢にはいかなる特徴があるか?

『ゴールデンカムイ』に登場するアシㇼパはまだ少女ながら使いこなしていたように、アイヌの弓は軽い上に連射もでき、トリッキーな使い方ができます。

映画『もののけ姫』でアシタカが使う弓矢も、蝦夷のものであり和弓とは異なります。

そしてアイヌの弓、最大の特徴は毒矢でしょう。

和人にとって未知の武器であった毒矢は、松前慶広率いるアイヌが用いて、大変な威力であったと記録されています。

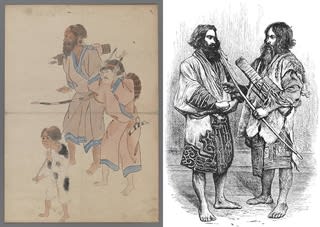

弓矢を持つアイヌを描いた絵/wikipediaより引用

たしかに和弓に毒矢が全く使われなかったとは言い切れません。

手軽なところでは矢先に排泄物を塗りつけておくだけで、一定の毒性は得られます。標的の体内に突き刺されば、破傷風菌と混ざって致命的な結果をもたらすこともある。

アイヌの毒矢はもっと効果的で確実です。

彼らはその歴史から独特の調合法などの専門知識を持ち、対処法まで身につけた上で綿密に用いていました。

では、その毒の正体は何だったのか。

スルクーートリカブトは狩猟を助けるカムイ

矢毒にトリカブトを用いる文化圏は、広範囲に分布しています。

ヨーロッパ、北太平洋沿岸、東南アジア、そして東北アジア――日本では北海道と樺太(現ロシアサハリン州)が該当し、アイヌはトリカブトを「スルク(suruku)」と呼びました。

カムイが毒に化け、人の狩猟を手助けしていると考えられたのです。

この他に様々な薬草を混ぜ合わせ、独自の毒を作り上げました。

材料をざっと挙げると……

・エゾトリカブト

・イケマ

・ナニワズ

・オニグルミ

・アカエイの棘

などです。

こうして混ぜた毒は、どうやって矢につけると思います?

液体状の毒を矢先に満遍なく塗る――と、そんなイメージを抱くかもしれませんが、違います。

答えは『ゴールデンカムイ 11巻』(→amazon)の表紙、アシㇼパの矢をご覧ください。

骨や木で作られた鏃(やじり)には窪みがあり、小さな丸薬のようなものが見えます。

松脂で貼り付けた毒です。

毒は非常に強力であり、当たれば痺れて動けなくなり、やがて命を落とす様はマンガの本編で何度も描かれてきました。

矢が当たった箇所の肉をえぐりとり、加熱することで毒性は200分の1にまで低下。

これなら食べられます。

ちなみに『ゴールデンカムイ』の食事の光景は、「ヒンナヒンナ」という言葉の使い方など、漫画ならではの誇張があります。

言葉遣いは無害ですが、絶対に真似をしてはならない描写もあります。

生肉を食べること――。

生肉には寄生虫がいて、非常に危険。

アイヌは経験則からそれを熟知しており、加熱してから肉を食べることは常識です。

漫画飯を再現したい、という願望がある方は慎重に行ってください。

トリカブト毒の致死量は?

アイヌはトリカブト毒を「カムイが助けてくれる」と考えていた――これは信仰の話だけではなく、その毒性の特徴でもあります。

一口に毒と言っても色々あります。

幻覚を見るとか。笑い転げるとか。認知機能が落ちるとか。血栓ができるとか。やたらとテンションがあがるとか。血が溶けてゆっくりと死に至るとか。

狩猟には向いていない毒ですね。

その点、トリカブトは、まさしく狩猟向き。

体内に入れば体が痺れて、嘔吐や吐き気、下痢、血圧低下が引き起こされます。運動性能が素早く著しく落ちるのです。

例えば人間を毒殺するような場合は、無味味臭であることが重要でしょう。

しかし動物相手の狩猟となれば、そんな要素は一切問われず、とにかく運動能力を奪うことが重要になってきます。

問題は、それが人間相手に刺さった場合でしょうか。

マンガの劇中では谷垣と尾形が毒矢に当たっていましたが、トリカブト毒が人間の体内に入るとどうなるか?

◆谷垣の場合

当たったのは左大腿部で、解毒法はありません。

アマッポに当たった時はアシㇼパの言葉を受け、治療を任せました。肉を抉り、しばらく治療に専念したため、なんとか助かっています。

◆尾形の場合

当たったのは腹部です。

鏃を抜こうとしたところで錯乱状態に陥った尾形。痺れや灼熱感、痛みに襲われ、地獄の苦しみを味わったことでしょう。

尾形は、勇作の亡霊を見て錯乱しながら、自ら銃で眼窩を撃ち、自殺します。

勇作の亡霊を見て、罪悪感から自殺したような描き方ですが、科学的に考えてみると、毒にあたって錯乱する中、苦痛のあまり死を選んだようにも解釈できます。

尾形が亡霊を見て錯乱をする場面は、高熱にうなされるなど、体力が著しく低下した局面でした。

あの亡霊に取り憑かれた場面は、毒の作用だったとも言える。

彼の死の場面は感動的であり、同時にトリカブト中毒の恐ろしさも表現されていた。

なお、尾形が実母殺害に用いた毒物は、殺鼠剤あたりと推察できます。

そして実父は切腹に見せかけた偽装自殺により殺害。

異母弟の勇作については、頭部を撃ち抜きました。

尾形百之助の死は、父母と弟三者の死因をハイブリッドしたようなものといえるかもしれません。

あらためて、トリカブトとはおそろしい毒です。

有毒成分はアコニチンで、致死量は2-4mg。

アイヌの鏃につけた丸薬状の毒だけで、十分に人を殺せるだけの致死量がある。

トリカブトはドクウツギ、ドクゼリと並ぶ日本三大有毒植物であり、山菜と間違えて食した死亡例も報告されています。

殺人事件に用いられたこともありました。

彼女は弓矢で獲物を狩る

アシㇼパが弓矢を使うのは「伝統だから」という単純な理由だけでもありません。

作中には他のアイヌ女性たちも出てきますが、弓矢を持ち、積極的に狩猟をするとなると、アシㇼパが突出していました。

アイヌにもジェンダーによる役割分担はあり、狩猟は男性が行うものとされてきました。

そこで監修の中川裕氏が

「ヒロインが弓矢を持つのはどうか?」

と調べてみたところ、アイヌにも女性狩人の記述があることに改めて気づいたと言います。

家族の中に男性がいない場合など、人数は多くはないけれど存在していたのです。

実は人類において、そもそも「男性は狩猟・女性は採取」という像は誤認であると明かされつつあります。

以下にそうした旨の記事がございますので、よろしければご一読を。

◆「男性は狩猟、女性が採集」という長年の定説が誤っていたことが大規模分析で判明(→link)

◆なぜ人は「男性は狩猟、女性は採集」を信じてしまうのか…約8割の狩猟採集社会で女性は狩りをしているのに 狩猟採集民は一人ですべてこなすオールラウンダー(→link)

ともかくアシㇼパは、そんな新認識に合致するまさに新しい時代のヒロインと言えるでしょう。

明治政府が禁じた毒矢

アシㇼパの場合、狩猟術を教た父・ウイルクの思惑も、重要な要素となってきます。

明治2年(1869年)、蝦夷地を「北海道」とした明治新政府はアイヌの伝統を禁じてゆきました。

毒矢を用いた狩猟もその中に含まれます。

つまり、アシㇼパやそのコタンに住む人々の毒矢による狩猟は、違法行為なのです。チカパシやキロランケがつけている男性用ニンカリ(耳飾り)も禁止されています。

毒矢の禁止については、多くのアイヌが抗議し嘆願書が提出されたものの、政府は取り上げませんでした。

アイヌ女性が入れる唇の周りの刺青も禁止されました。

フチは刺青を入れないアシㇼパを見て「これでは嫁に行けない」と心配しています。新しい女だからそんなものにはこだわらない、とは言うものの一方で弓矢は用いている。

狩猟に鉄砲を用いるキラウシは、アシㇼパが弓矢を用いているのを見て驚いていました。

時代遅れというだけでなく、違法行為だからという驚きがあってもおかしくありません。

それでも彼女が弓矢を使うのはメリットがあったからでしょう。

・毒を効果的に使える

・小柄なアシㇼパには鉄砲よりむしろ弓矢のほうが向いている

・音が鳴らないから、狩猟には最適とも言える

実際、アイヌの弓矢による狩猟は20世紀まで続いたとされます。

キロランケがニンカリを外さない。

アシㇼパが弓矢を使い続ける。

こうした何気ない描写にも、彼らなりの抵抗の意思が隠されているとも思えます。

弓矢から見える、アイヌとは、和人とは

アシㇼパの弓矢は、単なる武器という存在にとどまらず、別の意味も考えたくなるアイテムかもしれません。

なぜ、和人はアイヌのように高度な毒矢を用いなかったか?

腕力を重視したからだけなのか?

そんなことを考えているうちに浮かんできたのが、弓矢と神事を結びつけた和人の信仰心です。

明治政府がアイヌの毒矢を禁止した――その背景には、実在する和人が谷垣のようにアマッポに引っかかってしまった事故もあったのかもしれません。

しかし、どうもそれだけとも思えない。

明治政府は和人の伝統風俗すら「文明化」のもとに禁止し、相撲すら廃絶しそうになった過去があります。

現代のように文化を保存するのではなく、むしろ潰してしまうことこそ「文明化」であると、西洋諸国からも学んでしまいました。

アイヌの知恵を軽視した偏見もあります。

毒矢は効率的で、アマッポは狩猟に適しています。加熱により毒が分解される点も秀逸です。

しかし、和人はそんな知恵を重んじなかった。

アイヌの知恵どころか、蝦夷地の知識が豊富で北海道の名付け親でもある松浦武四郎すら、重んじられたとはいえない状況です。

そうした歴史要素を踏まえていくと、アシㇼパと杉元というコンビは、新しい時代を目指す息吹も感じさせてくれます。

アイヌの知恵に偏見もなく、アシㇼパさんの知恵で助かったと何度も実感する杉元。

自分なりに弓矢の利点を考えて、使い続けるアシㇼパ。

彼らの真摯な姿は、アイヌと和人の新しい関係、新しい時代の到来を期待させてくれます。

https://bushoojapan.com/historybook/historycomic/2025/02/04/176679#google_vignette

![[ハリウッド・メディア通信] 男性のメンタルヘルスを燻る『シンシン/SING SING』](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1c/9a/e2747baf7c0b7de9d264093b8fd1b0ae.png)