12月13日のWhat'sNewにthe American Geophysical Union の発表内容がアップされていますので、紹介します。

概要は以下のとおりです。

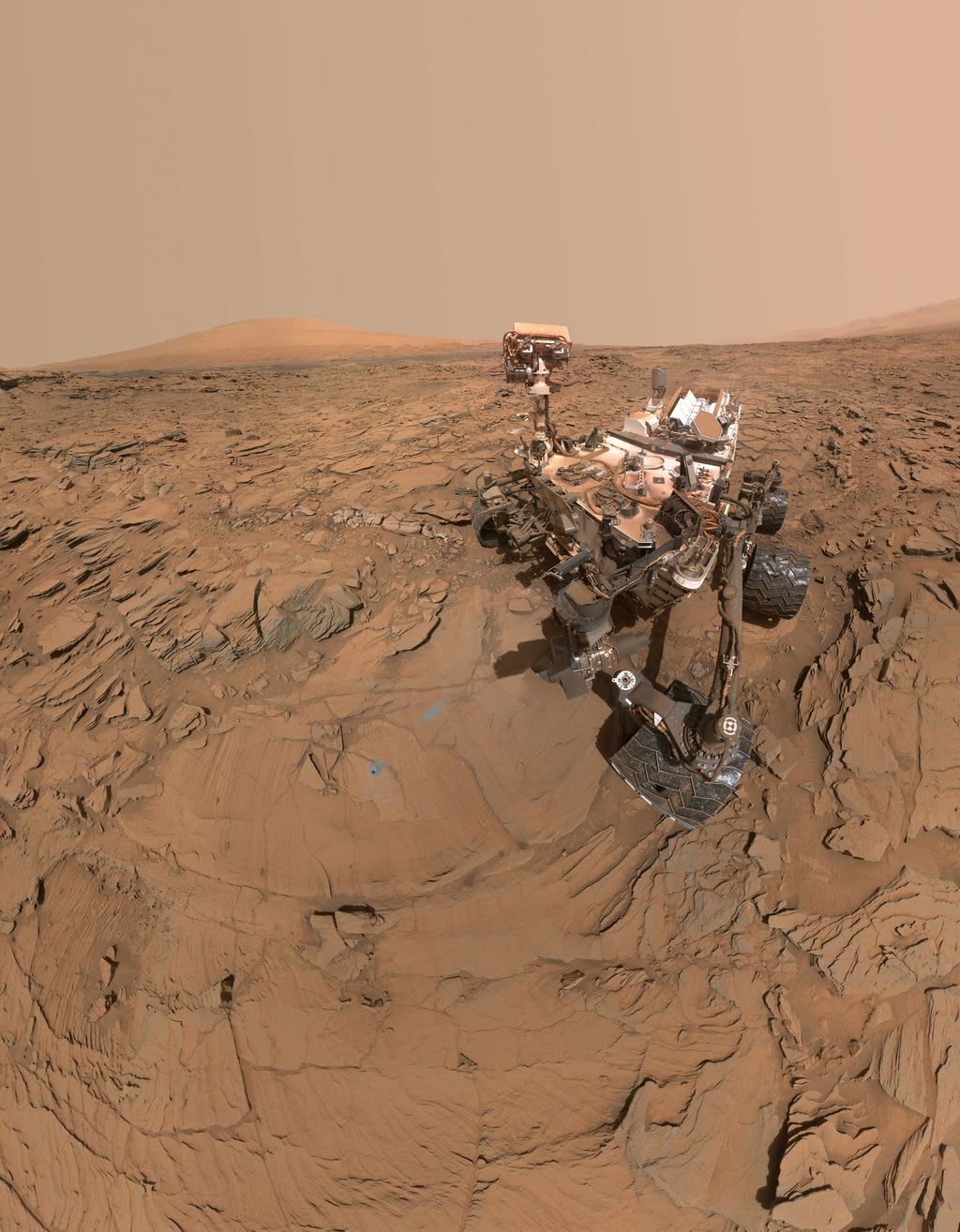

- Curiosityは、山のより高い、より若い層で岩の組成の変化のパターンを調査しています。

- 古代火星の地下水を伴う堆積盆地は、化学的に活性で、生命の存在の可能性のある組成でした。

- Curiosityは、大変可溶性の高い元素として最初にホウ素を見つけました。

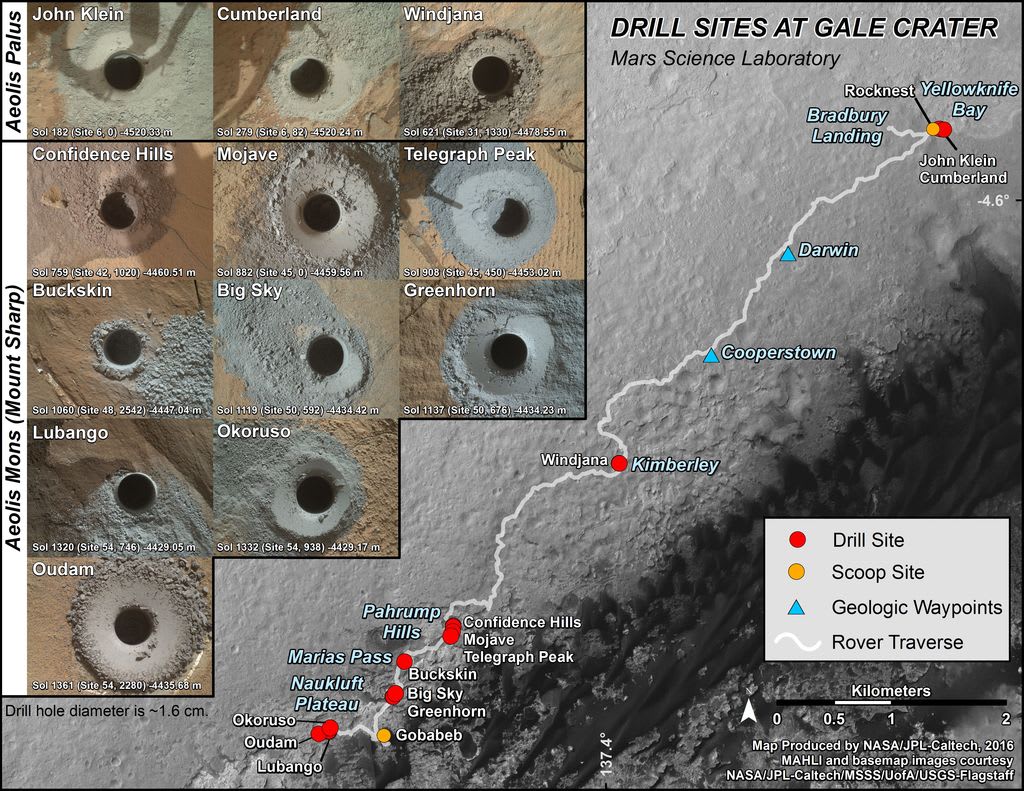

移動ルートやドリル穴に関しては、昨日の当ブログ「Curiosity、最新情報(明日の朝4時です)」でお伝えしましたので、割愛します。

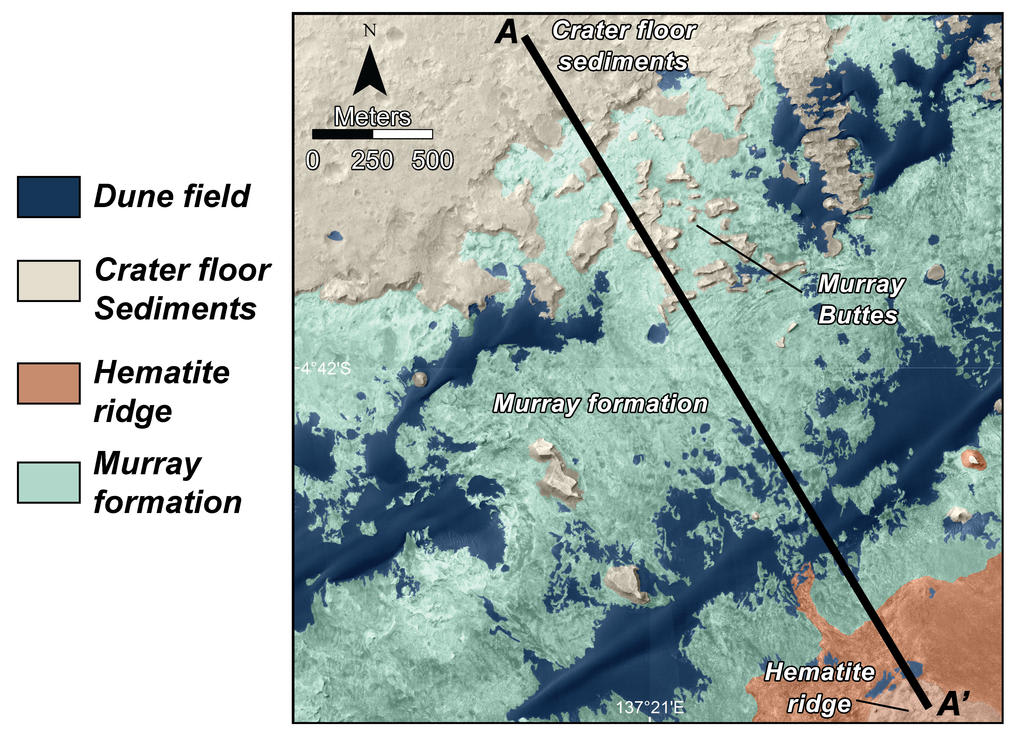

下図は、現時点でのCuriosityの垂直位置を表しています。

高さが水平方向に比べて14倍に誇張されています。

また、高さは、火星の海面レベルより低いので「マイナス」表示となっています。

下図は、 CheMinによる2013年から今までの泥岩の分析結果です。

上記のサンプルサイトは、以下のとおりです。

JK:JohnKlein、CB:Cumberland、CH:Confidence Hills、MJ:Mojave、TP:Telegraph Peak、BK:Buckskin、OD:Oudam、MB:Marimba、QL:Quela、SB:Sebina

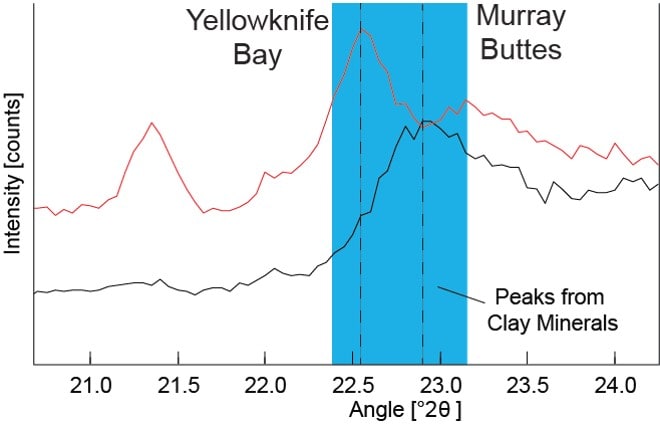

下図は、CheMinの分析結果から"Yellowknife Bay" と "Murray Buttes."での泥岩からの粘土鉱物の分析結果の違いを表しています。

下図は、"Yellowknife Bay" と "Murray Buttes."での粘土鉱物の構造に固定されるイオンの様子を示しています。

下図は、"Yellowknife Bay" と "Murray Buttes."での鉱物の含有量の違いを示しています。

下図は、Curiosityが移動中にChemCamでホウ素を分析した結果を示してます。

下図は、CuriosityによってSol1441(2016年8月25日)に最高濃度のホウ素を発見した"Catabola,"と呼ばれている場所です。

下図のとおり、Murray岩盤中の白く見える硫酸カルシウムの鉱脈中にホウ素、ナトリウムと塩素を発見しました。

場所は、 Diyoghaと呼ばれる分析対象で、Sol1454(2016年9月7日)に調査しました。

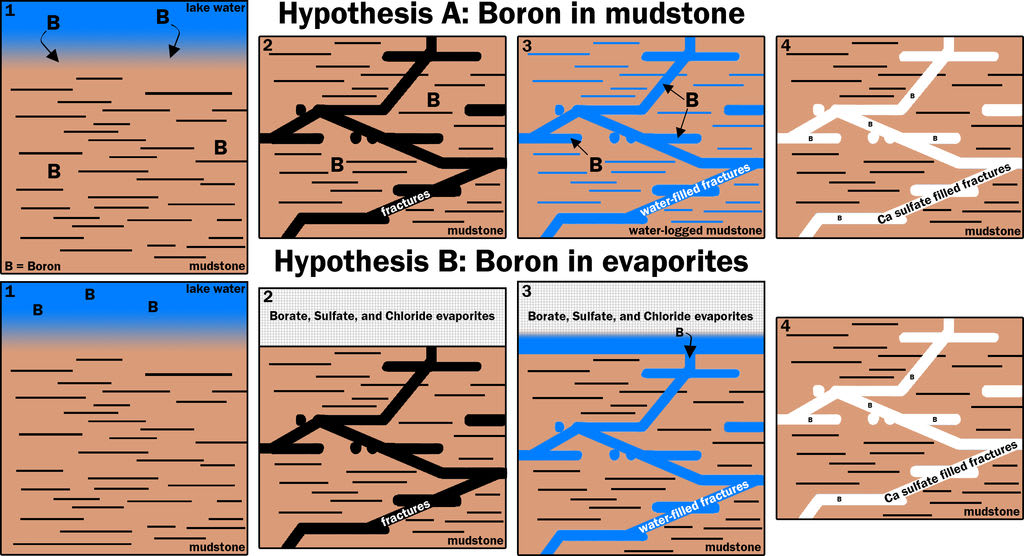

下図は、the Murray formationで泥岩中の硫酸カルシウムの鉱脈中にホウ素が集まったことを説明する2つの仮説を上下で示しています。

右端の結論が同じだということに注目です。

*まだ、2つの仮説があるんですね。

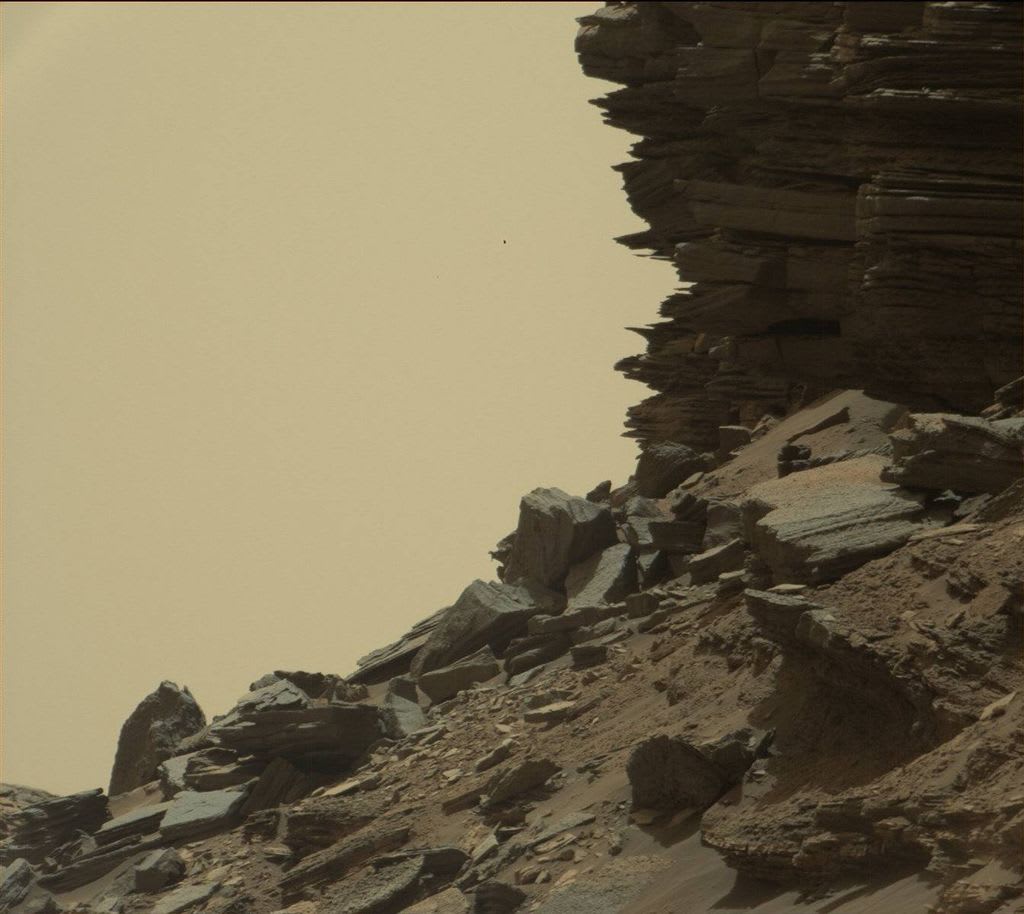

下図は、現在Curiosityが見ている風景です。

今後、進んでいく場所が含まれています。

岩の色がいろいろありますね。地層の多様性を示しているようですので、今後の調査が楽しみです。

NASA / JPL / MSSS / ESA / HRSC / Emily Lakdawalla

NASA / JPL / MSSS / ESA / HRSC / Emily Lakdawalla NASA / JPL / MSSS / Emily Lakdawalla / Sebina image processing by James Sorenson

NASA / JPL / MSSS / Emily Lakdawalla / Sebina image processing by James Sorenson NASA / JPL / UA / Phil Stooke

NASA / JPL / UA / Phil Stooke