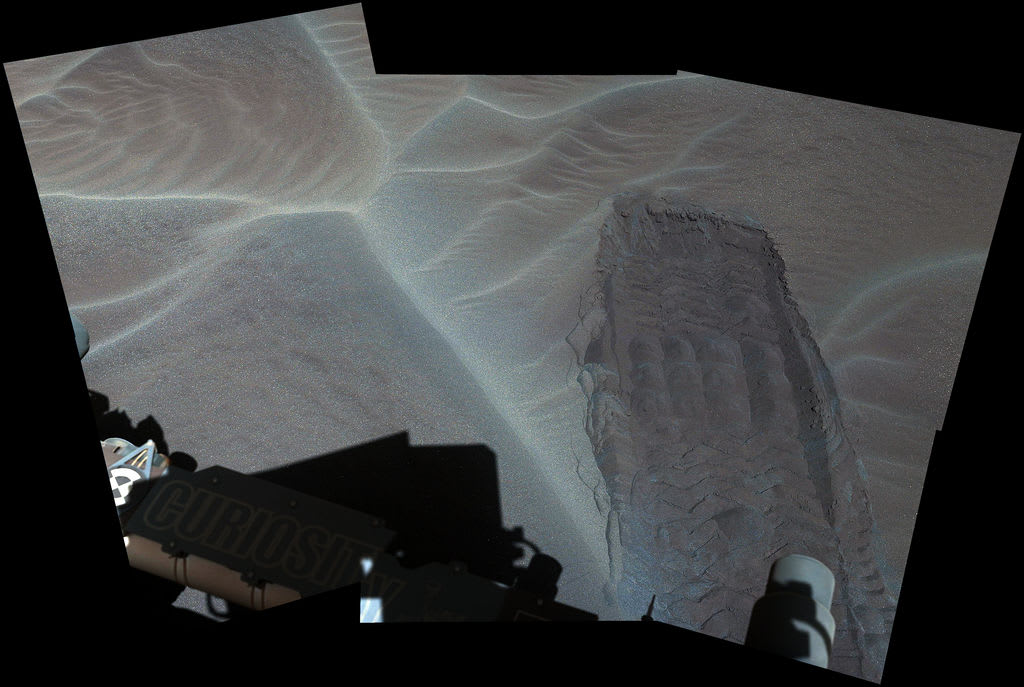

12月17日のWhat'sNewでMarias Pass、Bridger BasinからBagnold Duneに至る場所でシリカが豊富に存在することの謎の続報です。

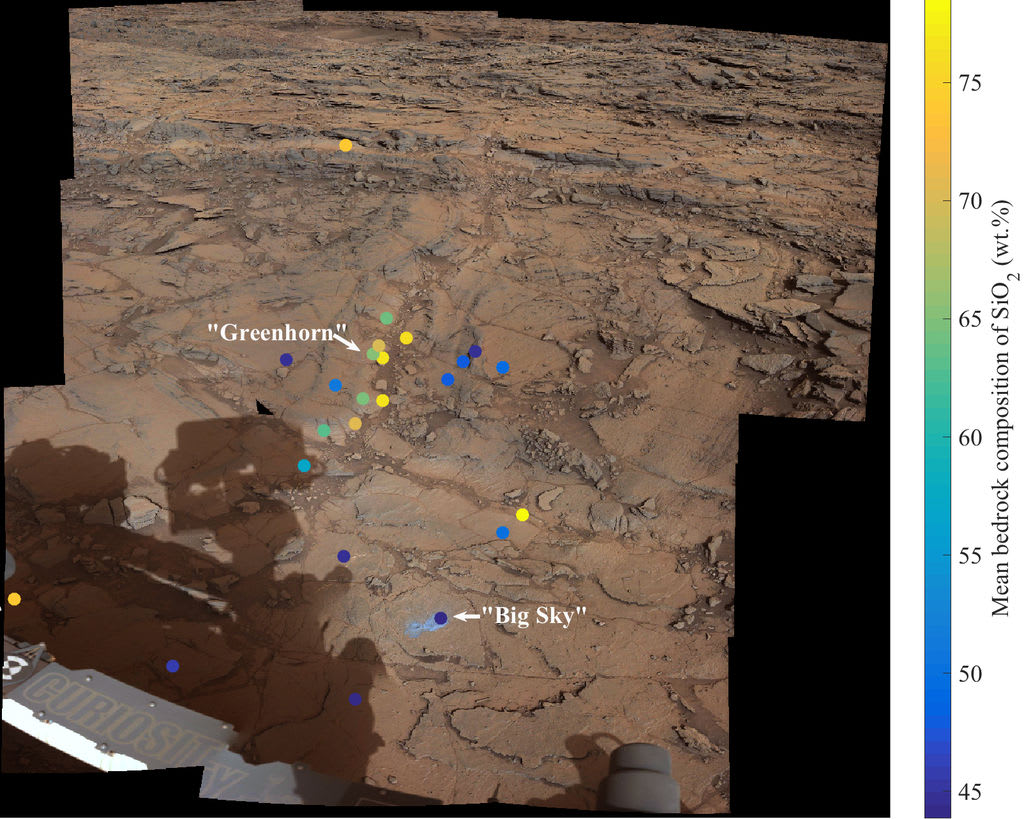

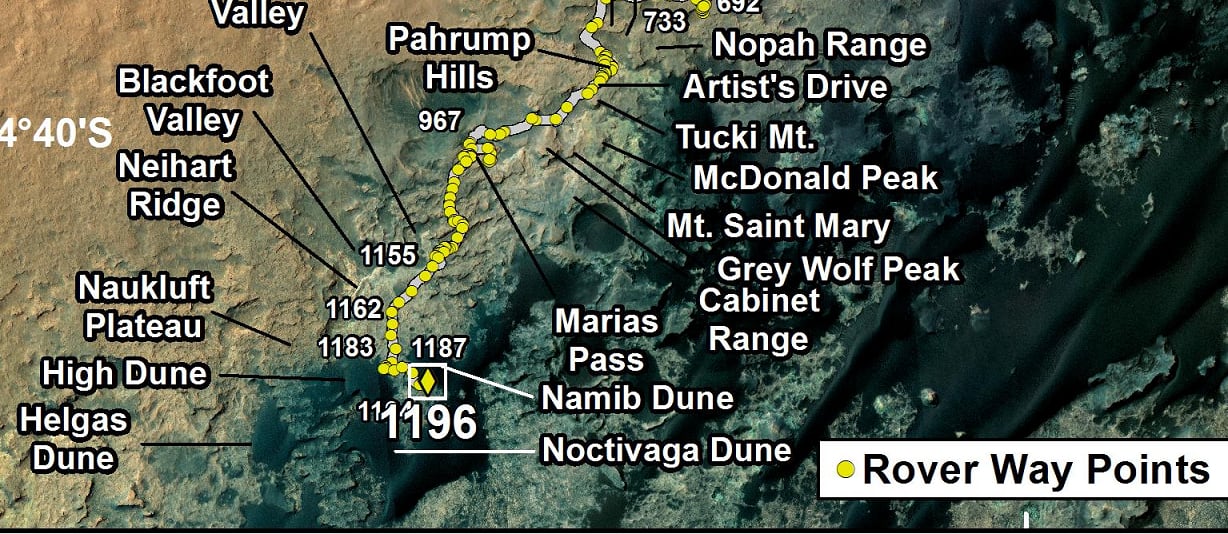

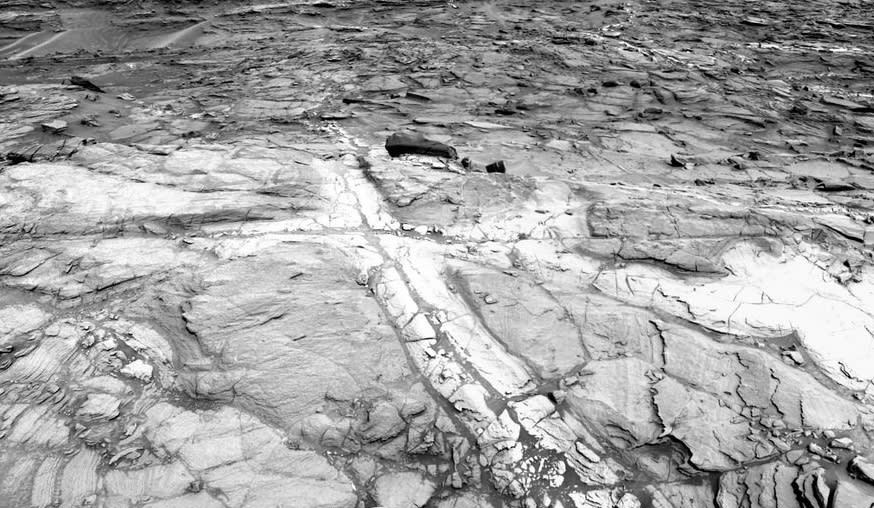

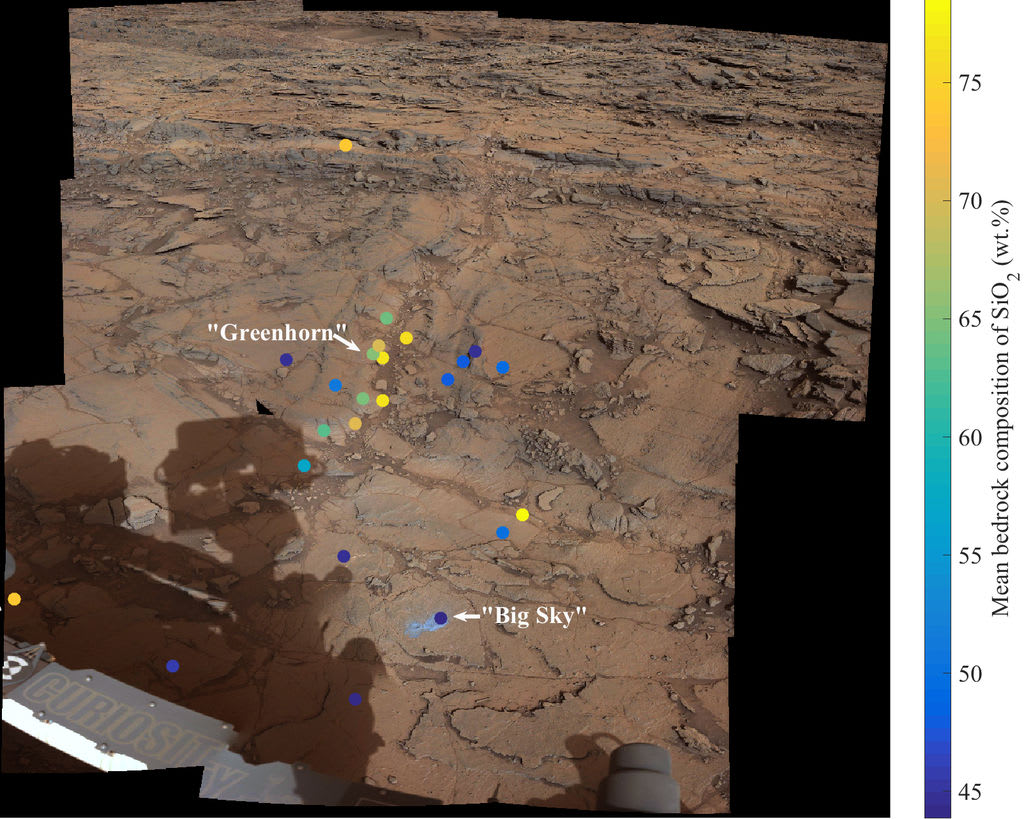

下図は、'Big Sky'と'Greenhorn'の場所を示しています。

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=7602&NewsInfo=59C884BFF2B8E0EFC1D80AB94F94BA55AC4A8F96030078D8CA4950FCACDEDC97C48CD4D9F6DEC65FC64091E7D7F98B0ECFC6C80AD8461DE1DB08CBC40A7BCC2F07CFFB48D902CDD3D00D0FC0D1D021C2A9CBA9FAC5EDD1C9D0CA87DF0E1B4F10C344C88B475F2868D52696D0CF43FCD561AE45005D9258AA

丸の色でシリカの含有量を表示しています。

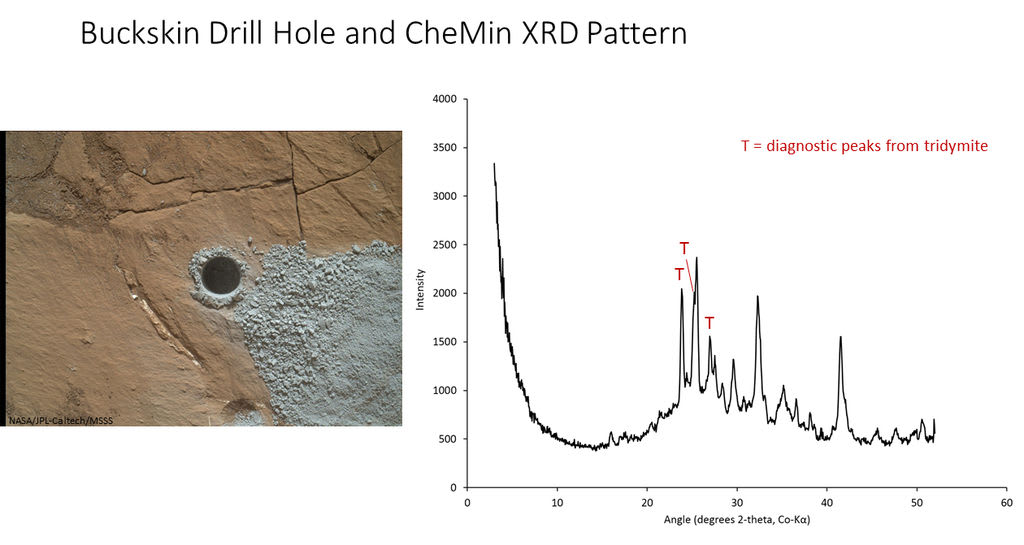

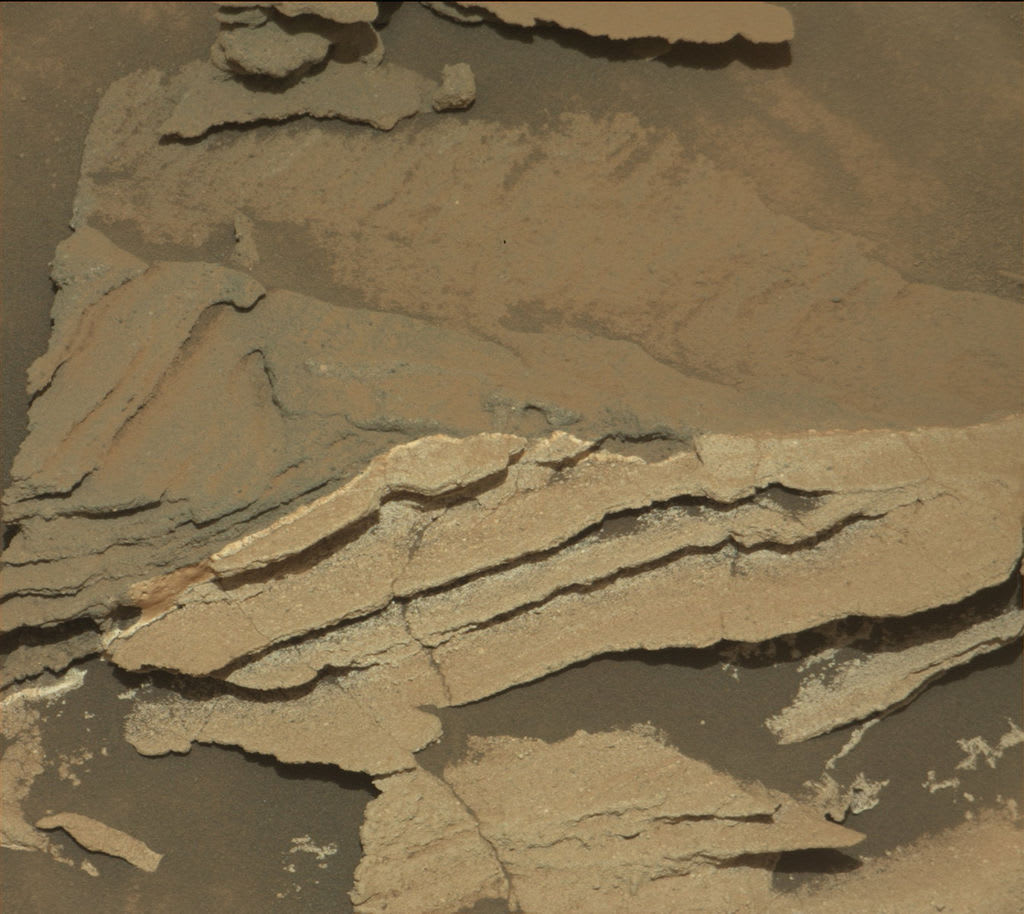

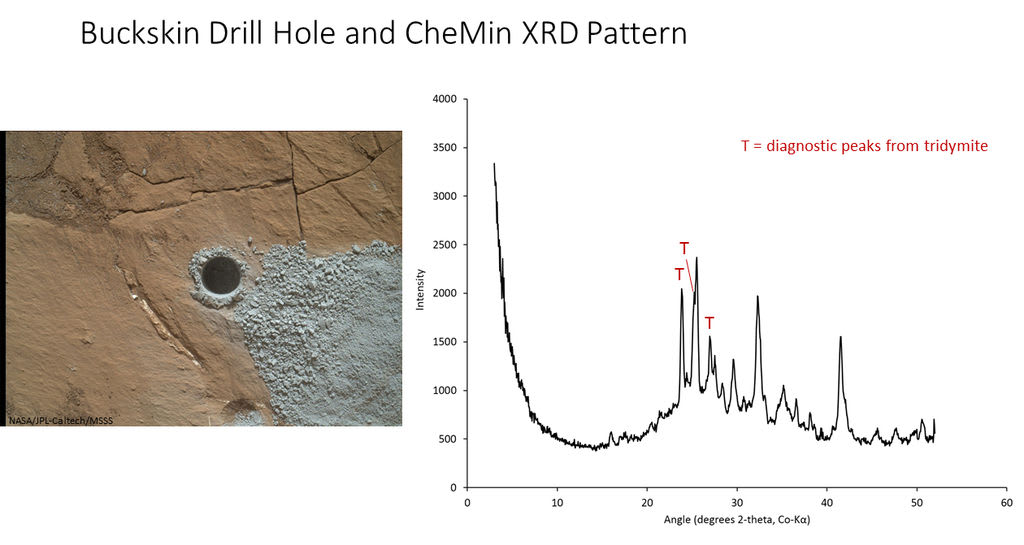

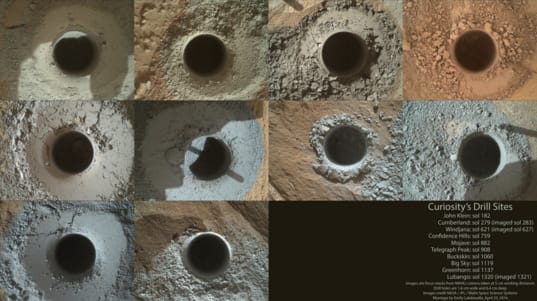

下図は、'Buckskin'のドリル穴の画像とCheMinによる分析結果を示します。

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=7604&NewsInfo=59C884BFF2B8E0EFC1D80AB94F94BA55AC4A8F96030078D8CA4950FCACDEDC97C48CD4D9F6DEC65FC64091E7D7F98B0ECFC6C80AD8461DE1DB08CBC40A7BCC2F07CFFB48D902CDD3D00D0FC0D1D021C2A9CBA9FAC5EDD1C9D0CA87DF0E1B4F10C344C88B475F2868D52696D0CF43FCD561AE45005D9258AA

「T」は、tridymite(鱗珪石:SiO2)です。火星で確認されたのは、初めてのことです。

Wikipediaによりますと「火山岩の空隙中に産する。」との事です。

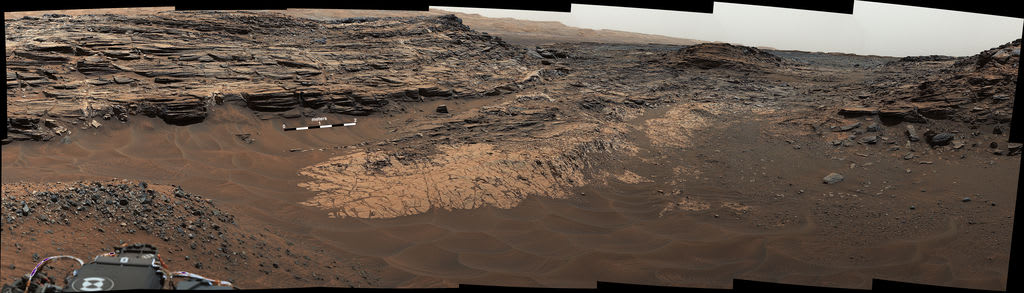

7月30日(Sol1160か?)にMAHLI(Mars Hand Lens Imager)で撮影されました。

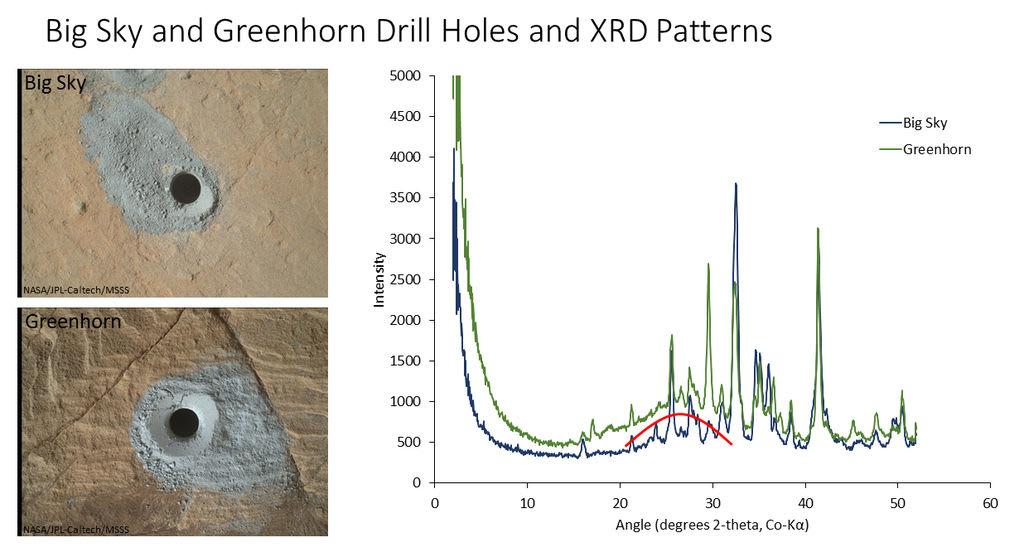

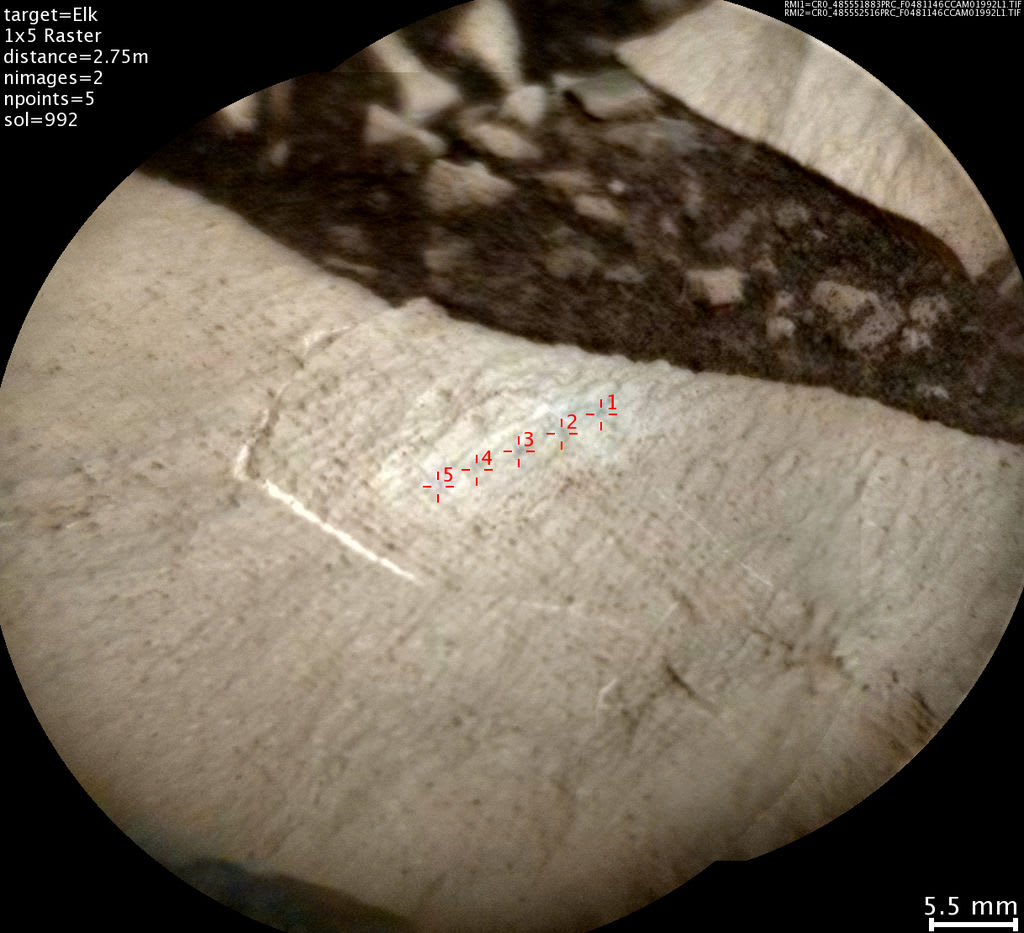

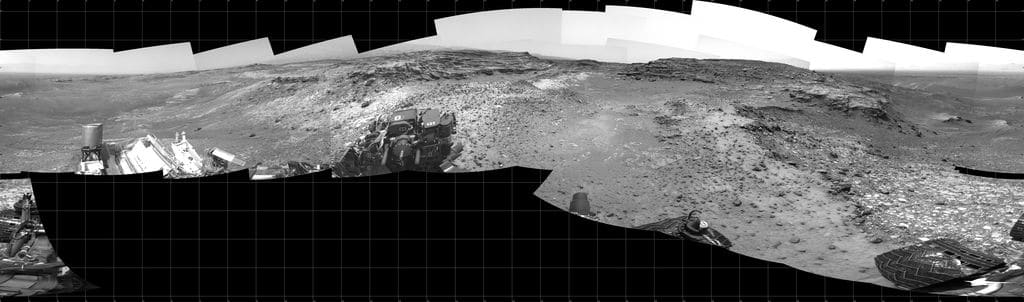

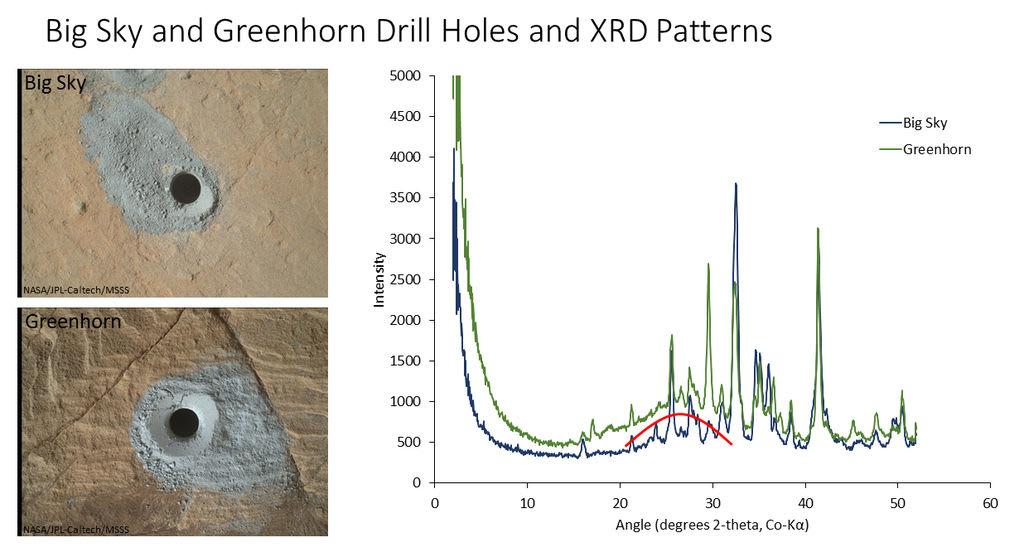

下図は、"Big Sky" と "Greenhorn"のドリル穴の画像とCheMinによる分析結果を示しています。

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=7605&NewsInfo=59C884BFF2B8E0EFC1D80AB94F94BA55AC4A8F96030078D8CA4950FCACDEDC97C48CD4D9F6DEC65FC64091E7D7F98B0ECFC6C80AD8461DE1DB08CBC40A7BCC2F07CFFB48D902CDD3D00D0FC0D1D021C2A9CBA9FAC5EDD1C9D0CA87DF0E1B4F10C344C88B475F2868D52696D0CF43FCD561AE45005D9258AA

非結晶オパールの形でシリカ((鱗珪石:SiO2)が豊富に存在することが確認されました。

赤い山形の線に示されるとおり、"Big Sky" に比べて "Greenhorn" の幅広いこぶの背景がオパールの存在を示しています。

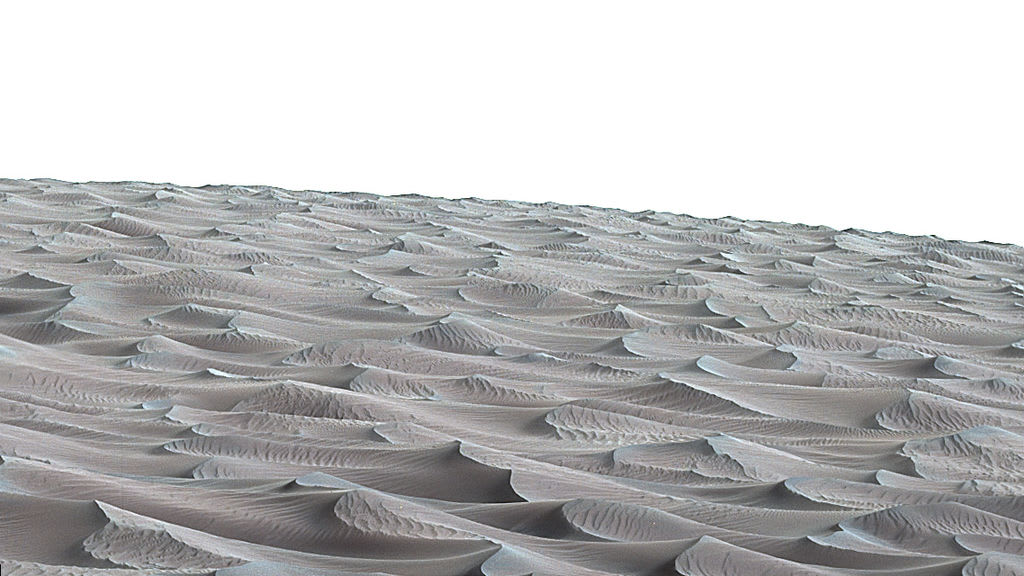

下図は、'Buckskin' と 'Greenhorn'に非結晶オパールが豊富にあることが確認された事を示しています。

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=7607&NewsInfo=59C884BFF2B8E0EFC1D80AB94F94BA55AC4A8F96030078D8CA4950FCACDEDC97C48CD4D9F6DEC65FC64091E7D7F98B0ECFC6C80AD8461DE1DB08CBC40A7BCC2F07CFFB48D902CDD3D00D0FC0D1D021C2A9CBA9FAC5EDD1C9D0CA87DF0E1B4F10C344C88B475F2868D52696D0CF43FCD561AE45005D9258AA

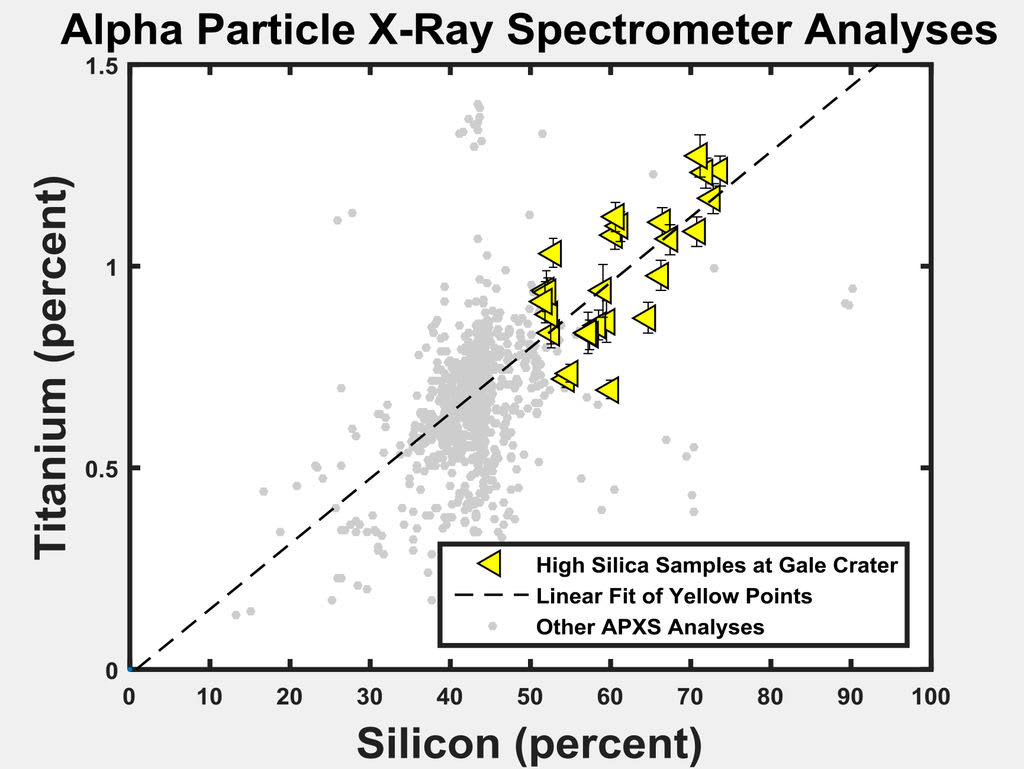

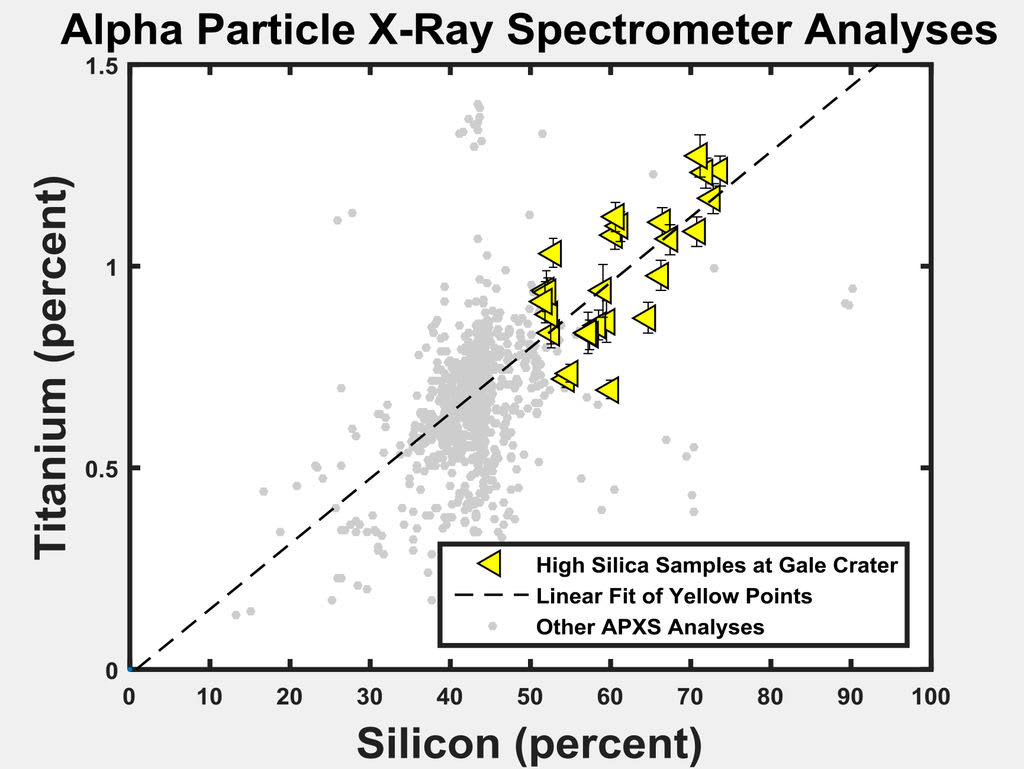

下図は、Galeクレーター内でAPXSによって測定された岩のチタンとケイ素の含有量の相関を示しています。

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=7608&NewsInfo=59C884BFF2B8E0EFC1D80AB94F94BA55AC4A8F96030078D8CA4950FCACDEDC97C48CD4D9F6DEC65FC64091E7D7F98B0ECFC6C80AD8461DE1DB08CBC40A7BCC2F07CFFB48D902CDD3D00D0FC0D1D021C2A9CBA9FAC5EDD1C9D0CA87DF0E1B4F10C344C88B475F2868D52696D0CF43FCD561AE45005D9258AA

この相関関係は、チタン及びケイ素の両方が、酸性風化の残渣として残ることを示唆しています。

灰色の丸は、3火星ローバーがそれぞれの場所で、APXSで分析した結果です。

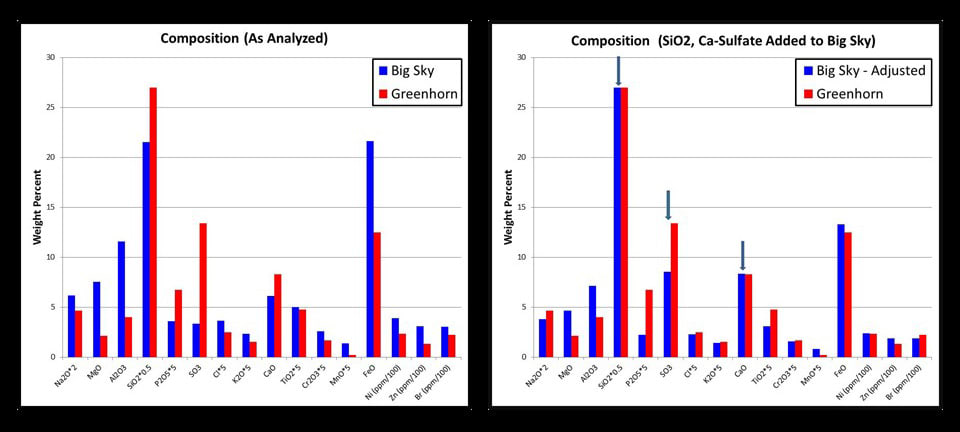

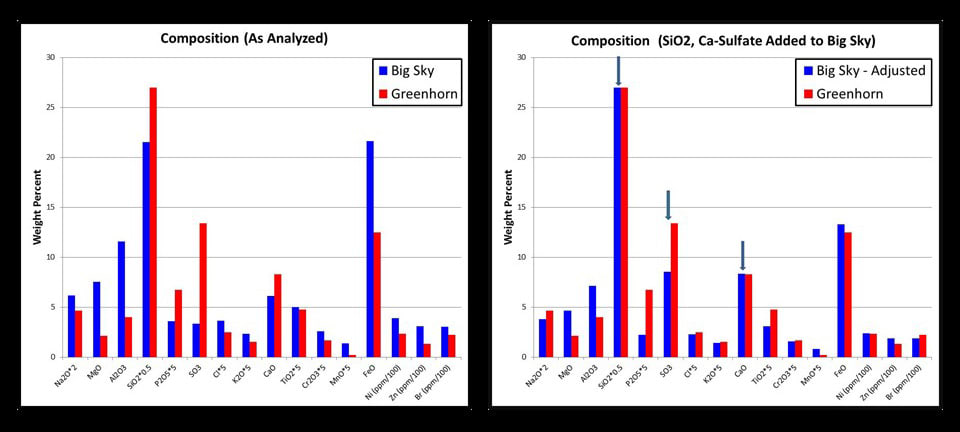

下図は、"Big Sky" と "Greenhorn"のAPXSによる分析結果(含有元素)の比較です。

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=7609&NewsInfo=59C884BFF2B8E0EFC1D80AB94F94BA55AC4A8F96030078D8CA4950FCACDEDC97C48CD4D9F6DEC65FC64091E7D7F98B0ECFC6C80AD8461DE1DB08CBC40A7BCC2F07CFFB48D902CDD3D00D0FC0D1D021C2A9CBA9FAC5EDD1C9D0CA87DF0E1B4F10C344C88B475F2868D52696D0CF43FCD561AE45005D9258AA

"Greenhorn"は、変性された破砕帯内に位置し、シリカの高濃度(重量で約60%)を含有しています。

"Big Sky" は、"Greenhorn"との比較のため変性されていない場所です。

右のグラフは、"Big Sky" にシリカとカルシウム-硫酸を足した時にどのように見えるかを示しています。

酸性風化によっていくつかの元素が失われるが、ケイ素は残ることで濃縮が起こっている可能性があるとの事です。

下図は、Galeクレーター(緑、青、赤線)、Gusevクレーター(黒線)で、それぞれCuriosityとSpiritがAPXSで測定した結果です。

この測定場所の組み合わせは、「変性した場所/変性してない場所」 となっています。

Curiosityが見つけたシリカ濃縮の例と、Spiritによって見つかった高シリカ結節性堆積の起源も未解決のままです。

「酸性風化によるシリカの濃縮」や「アルカリ性または中性の水による溶存シリカが原因のシリカの増加」のいずれも原因であり得ると言うことです。

*謎の答えは、絞られた感じですが、まだ結論には至っていないということですね。

でも、楽しみが続くことになります。

火星に降り立ったBuzz Aldrinさん

火星に降り立ったBuzz Aldrinさん

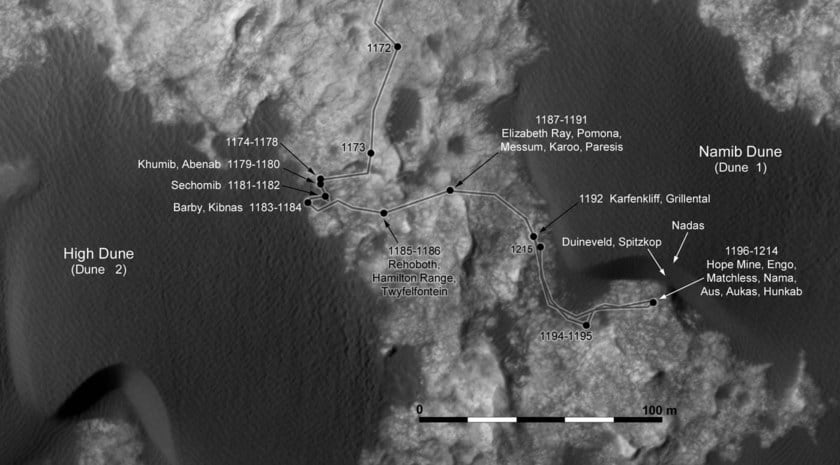

NASA / JPL / UA / Phil Stooke

NASA / JPL / UA / Phil Stooke NASA / JPL / UA / Phil Stooke

NASA / JPL / UA / Phil Stooke

NASA / JPL / MSSS / Emily Lakdawalla

NASA / JPL / MSSS / Emily Lakdawalla