今月は目出度く御成婚24周年そ迎える。一寸、贅沢に中華料理を食べに行った。と言っても、ファミレスクラスです。

何故か愚息のコブ付。まあ、車で送迎してもらったのでテーブルの端を与えることにした。

特にコース料理は頼まず、アラカルトで好みのものを選ぶ。どうしても頼みすぎの食べ過ぎは否めない。

満腹でげっぷを抑えながら帰宅。1週間で1kg減らした体重が逆戻り間違いなしだ。

今月は目出度く御成婚24周年そ迎える。一寸、贅沢に中華料理を食べに行った。と言っても、ファミレスクラスです。

何故か愚息のコブ付。まあ、車で送迎してもらったのでテーブルの端を与えることにした。

特にコース料理は頼まず、アラカルトで好みのものを選ぶ。どうしても頼みすぎの食べ過ぎは否めない。

満腹でげっぷを抑えながら帰宅。1週間で1kg減らした体重が逆戻り間違いなしだ。

会社近くの送電鉄塔を見ると、なんやら動いているものがあった。カラスにしては大きい様な…。

いやー、怖くないのかな?命綱は付けてますが、かなり風も強い日だし…とても真似ができません。3人かと思ったら4人いました。

残す展示館は2つ。意外と見る物がある。

黄金トイレがあった「ものづくり工房」。職人さんの仕事ぶりを見学できる。タイルの研究部署でもあるようだ。

「世界のタイル博物館」に展示されていたヴィクトリアン・レリーフの再現に挑戦した軌跡。

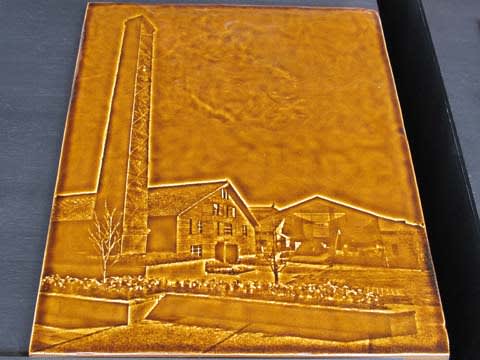

このミュージアムの風景をレリーフにした作品。

偶然にも、同じようなアングルで写真を撮っていた。見事にレリーフとして再現されているのがわかる。

工房の中は、真ん中に電気炉が置いてあるのがわかったが、作業はあまりやっていないようだった。

「土・どろんこ館」は土に包まれる癒しの空間。土をふんだんに使った曲面が良い雰囲気だ。

一階左手(写真の奥)から見学開始。ここだけ異質な企画展示だった。

青のテーマの展示。水との組み合わせ展示は、水や水蒸気は赤色を吸収するので青く見えることの証明かな。

今回、2度目の「青」との出会いだった。

2階は百土箱の部屋といって、引き出しの中に展示物が納まっている。

一つ一つの引き出しを開けると、まさに土の百科事典が出現する。ユニークな展示方法だ。

これで、一通り見終わった。食事込みで2時間半。工房で体験しながら楽しめば半日コースだね。

帰路は、下道でゆっくり帰宅。約110km走行。

今日3月18日は、わんこの12歳の誕生日。人間換算では58歳相当になる。ここ1年急激に体力が衰え、毛並みの艶も無くなってきた。

私の趣味で「トレッキー」と名付けたわんこなので、右手の中指と薬指の間を開けて"Live long and prosper!"と長寿祈願です。(一寸、マニアックかな?)

何処へも行けず、家に閉じ込められた感じ。ビデオに取りだめした映画を観る。

昨日は、役所広司・佐藤浩市の「最後の忠臣蔵」、今日は、宮あおい・高良健吾の「ソラニン」を観賞。

最近の映画放送はクローズドキャプションになっていて、便利になったものだ。両映画とも2010年公開作品だ。こんなに早くテレビで見られると、ますます映画館が遠のいてしまう。

新幹線と言えば初代0系の団子ッ鼻への思い入れが深い。3月16日に3代目(のぞみとしては初代)の300系車両が引退した。車体にアルミニウムを使い軽量化して時速270km/hで突っ走った。背も低くて、パンタグラフがやたら突き出ている印象だった。出張でよく利用させてもらった。

300系の話題が先行して影が薄いが、2代目100系車両も引退した。0系のマイナーチェンジだったが、2階建車両を連結して、2階から展望できる食堂車が懐かしい。でも、私の食堂車利用は1回だけだった。殿方は1階席でホームに入った時の景色を楽しんだ人も多いだろう。

新しくて高性能の車両に世代交代していくが、だんだんと味わいが薄くなってきたと感じるのは私だけだろうか?

2階のトイレ展示の階下には、大きな窯の中が休憩場所になってます。高熱で飴色光を反射するようになった内壁をみながら落ち着いた雰囲気でくつろげます。

窯の周りは、土管の展示。土管機(土管を作る機械)が展示されてます。手前は土管色々です。

大きさを揃えるために、木型を使っていたようです。

こんな、大型の土管を焼く技術があったのですね。

最近では見ることができない、土管の敷設状況です。人間の知恵を感じます。

外へ出ると、全長80mのトンネル窯(一部)がある。タイルを焼く窯だが、窯の中をレール上の台車に乗せて移動させながら焼き上げる仕組み。

大量生産に適しています。最近は少量多品種に対応する必要性から使われなくなったようです。

移動用のレールを台車(奥:タイルが乗せてあります)が、毎分数センチの速度で移動します。

名古屋の日生笹島ビルの外装タイルもこの窯で焼かれました。

陶楽工房では、創作意欲にまかせて、タイル絵付、モザイクアート、やきもの制作など色々と楽しめるようです。時間が無いので今回はパス。子供連れやカップルは楽しめそう。

これは、プチトイレの絵付です。

一休みして、次に行きます。(続く)

昼食をとった後は、「窯のある広場・資料館」へ。2階が「INAXといえばトイレでしょう」と言わんばかりに便器一辺倒の展示です。

2階へあがると、1階にある窯の天井部が顔をのぞかせている。この周囲を巡りながらトイレ関係の展示物を見る。

昔はイキでしたねー。便器に色々な絵柄が描かれてます。

レトロな和式トイレ。なんやら、陶器のスリッパのようなものがありました。重そう。ロール紙のトイレットペーパーではなくて、半紙のチリ紙というのが懐かしさ爆発です。

大小コーディネートされた便器。やはり統一感は必要ですね。

織部焼のブランド便器?高級なんでしょうねー。

これは、徳川の将軍様が使ったトイレです。便器は「御用場の樋箱」と呼ぶそうです。ここの展示は、こんな感じですが、「ものづくり工房」にも若干便器が陳列されてます。

こんな、おどけたモンキー便器や色々な絵柄の入ったアート的なものまで、最近は凄いですね。

圧巻はこれ!テレビで見た人も多いと思います。上海万博で展示された黄金の便器です。ゴージャスですね。使うのがもったいない感じ。もっとも買えません。

もう少し、のろのろと見物します。(続く)

先月、愚息が四国旅行の土産に買ってきてくれたお酒。松山市の地酒だが、いかにも観光土産的に道後蔵酒と書かれている。

一口飲んでみたが、いやいや観光土産ではありません。正統派の日本酒です。

精米率35%の大吟醸だけあって、爽やかな香りに円やかな口当たり。いやー、旨いっす。

この酒、蔵元で一番高級な奴でした。納得です。

蔵元の水口酒造は、明治28年創業の老舗。最近では道後ビールやビール酵母を使ったじゃこ天を作るなど幅広く営業展開しているようだ。