昨日よりも雲の多い空模様でしたが、それでも日中は暑くなりました。朝晩の秋めいた感じが長続きしないのが、なんとも言えず残念です。

ところで、今日9月8日はドヴォルザークの誕生日です。

アントニン・レオポルト・ドヴォルザーク(1841〜1904)は後期ロマン派に位置する、チェコ国民楽派を代表する作曲家です。日本語ではドヴォルザークと表記されることが多いですが、最近では現地チェコ語の発音により近い

アントニン・ドヴォルジャーク

アントニン・ドヴォルジャック

アントニン・ドヴォジャーク

という表記も用いられています。

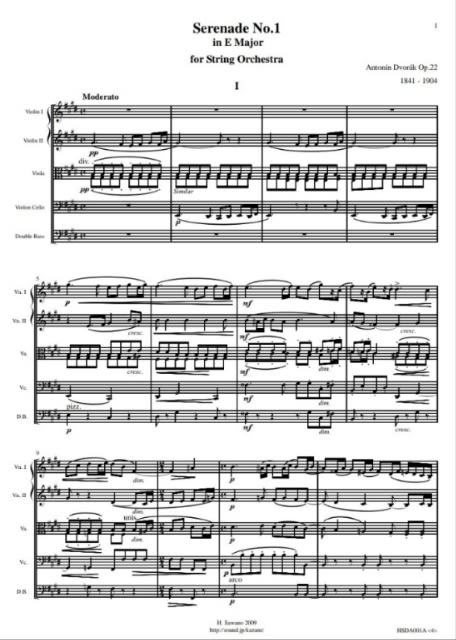

ドヴォルザークの来歴等についてはこれまでにもいろいろと書いてきたので、今回は割愛します。それで、今回ご紹介するのは《弦楽セレナーデ ホ長調》です。

《弦楽セレナーデ ホ長調》は、ドヴォルザークが33歳だった1875年5月に、11日間という短い期間で一気に書き上げられた作品です。チャイコフスキーやエルガーがそれぞれ作曲した弦楽セレナーデと合わせて、『三大弦楽セレナーデ』の一つとして数えられることもあります。

ドヴォルザークはこの曲を書く2年前の1873年に初恋の相手だった女性の妹と結婚していましたし、作曲に着手する2か月前にはブラームスや音楽評論家ハンスリックらが審査員を務めるオーストリア政府奨学金の審査に合格して当時の自身の年収の倍を超える額の奨学金を5年間にわたって受給することが決まっていました。当面の生活の安定が約束された状況下で作曲に打ち込むことが出来るという幸福感からこの作品を書き上げているためか、明るく穏やかな空気が作品全体に流れています。

《弦楽セレナーデ ホ長調》の初演は作曲の翌年の1876年に、プラハ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏により行われました。

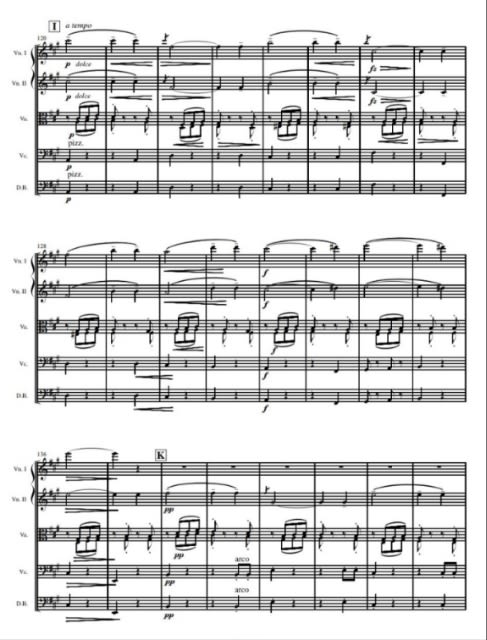

第1楽章はモデラート、ホ長調。

ヴィオラが刻み続けるさざ波のような8分音符のリズムに乗って、第2ヴァイオリンとチェロが抒情的な主要主題を歌い出します。第1ヴァイオリンが舞い上がるような対旋律を歌い出す中、第2ヴァイオリンが広い音域の中を動き回って旋律主題を歌い継いで行きます。

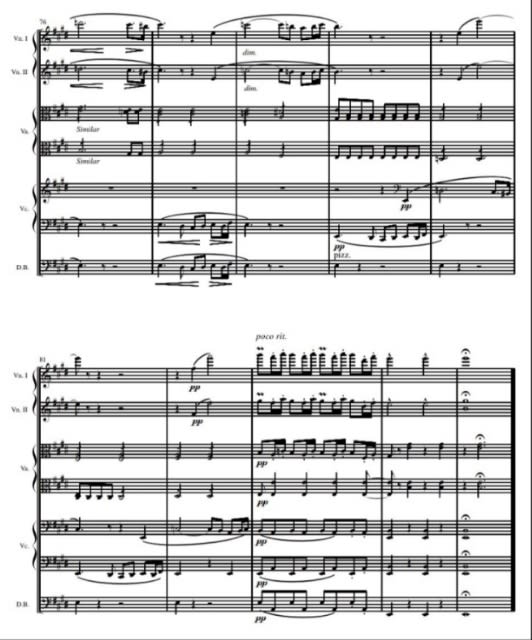

中間部でト長調へと転調すると、

付点リズムが特徴的な舞曲風の主題が現れます。そして

ホ長調の主要主題に戻り、

そのままホ長調の主和音で平和に終わります。

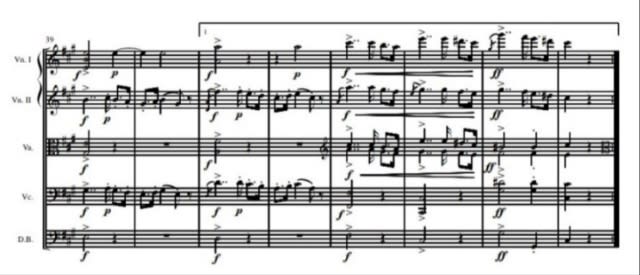

第2楽章はテンポ・ディ・ヴァルス(ワルツのテンポで)、嬰ハ短調。

揺れ動くような舞曲(ワルツ)の旋律に始まり、第2主題の後半では、

付点リズムが特徴的な旋律も現れます。第1主題が再帰すると、第1部の締めくくりのカデンツでは、

嬰ハ短調の主和音のフォルティッシモで締められます。

第2部は、

嬰ハ長調の異名同音音階である変ニ長調に転調します(ド#=レ♭という平均律ならではの理屈です)。この楽節の主題が一通り展開された後、第1部が再現され、最後は嬰ハ長調の和音で終止します。

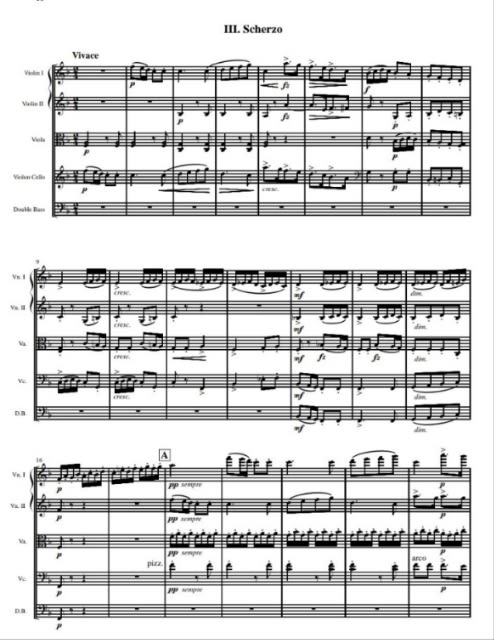

第3楽章はスケルツォ、ヴィヴァーチェ、ヘ長調。

通常こうした作品にはワルツかスケルツォかどちらかが登場しますが、ドヴォルザークの弦楽セレナーデではなんと両方とも登場します。舞曲が2つというのもなかなか斬新ですが、そうしたくなるくらい作曲当時のドヴォルザークは心弾んでいたのかも知れません。

カノンの技法を用いたスケルツォ主題が呈示されると、すぐさま様々な楽節や雰囲気のうちに展開されます。中間部は

イ長調のトリオへとなります。

全曲で最も単主題的な楽章であり、トリオの結びにおいてもスケルツォ主題が再帰しています。その後スケルツォ主題が再現され、コーダにもスケルツォ主題が現れて締め括られます。

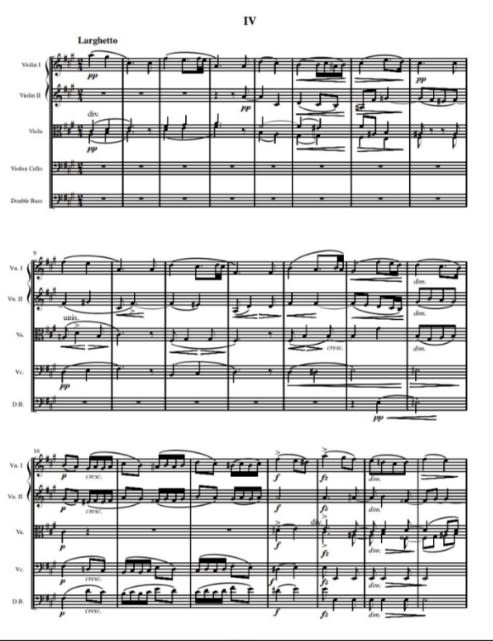

第4楽章はラルゲット、イ長調。

静けさと憧れに満ちた緩徐楽章です。この楽章の流れるような旋律と甘美なフレーズは、精力的な第3楽章とこの後の第5楽章との間奏曲的な役割を果たしています。

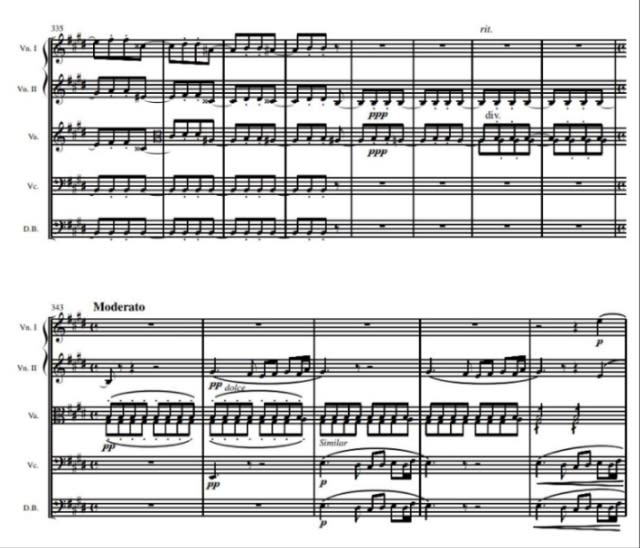

第5楽章はアレグロ・ヴィヴァーチェ、

弱起の活き活きとしたフィナーレです。

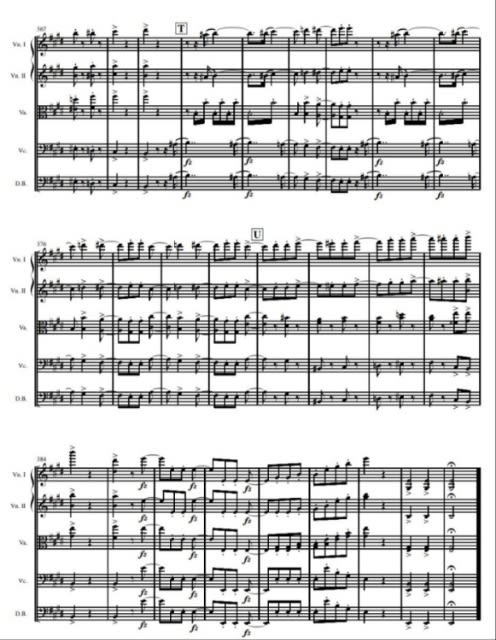

カノン風の下降音型の導入部に始まり、付点リズムが特徴的な第1主題が続いた後、ヴィオラの八分音符の刻みに乗って第2主題が現れます。それから、忙しないヴィオラの16分音符の走句にあわせてヴァイオリンとチェロがカノン風に呈示と応答によって、ロ長調の第3の主題を呈示します。

終盤で徐々に速度を落としていくと

第1楽章の主要主題が回想され、あたかも始まったときに立ち返って、静けさと平和のうちに終わるかに見せかけます。

ところが…

いきなり『プレスト』と指示された急速なコーダとなって楽章の導入主題が再び現れ、

賑々しい性格のままホ長調の主和音を3度鳴らして作品全体を閉じます。

終楽章のコーダのところで第1楽章の初めに登場した旋律が再び現れる点は、チャイコフスキーが作曲した《弦楽セレナード 作品48》と共通するところです。しかし、2つの弦楽セレナーデには大きな違いがあります。

チャイコフスキーのセレナーデは甘く派手なメロディーで、宮殿の舞踏会でドレスをまとって踊るが如き優雅なリズムで書かれてます。対してドヴォルザークのセレナーデは地味で渋く哀愁の漂う味わい深さを帯びるメロディーで、爽やかな青空の下で民族衣装をまとった田舎の人々が軽快に踊るが如くのリズムで書かれているといわれています。

そんなわけで、ドヴォルザークの誕生日である今日は《弦楽セレナーデホ長調》をお聴きいただきたいと思います。パーヴォ・ヤルヴィ指揮によるチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団の演奏で、短調部分ですら喜びに満ちた弦楽セレナーデの名作をお楽しみください。