三連休最終日である今日も、厚木はカラリとした暑さとなりました。同じ暑さでも空気中の湿度によってこんなにも居心地が違うものか…と、改めて秋の空気の爽やかさを感じています。

ところで、先日のあざみ野の音楽教室のレッスンで、一人の大人の生徒さんが

「次はこれをやりたいです」

といってリクエストしてきた曲がありました。それが

エルガー作曲の《愛の挨拶》です(画像は1899年出版の表紙)。

最近難しい曲が続いていたので、たまにはこうしたライトな作品もいいかな…と思ってやってみることにしました。大人の生徒さんはコンクールに出たりするわけではありませんから、時折こうした有名な作品をレッスンに織り交ぜてあげることも大切です。

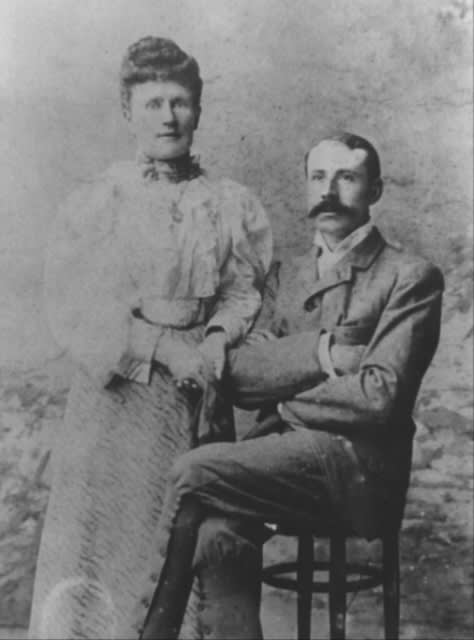

《愛の挨拶》(Salut d'amour)作品12は、イギリスの作曲家エドワード・エルガー(1857〜1934)が作曲した楽曲です。1888年に妻のキャロライン・アリス・ロバーツ(1848〜1920)との婚約記念に贈った曲で、エルガー初期の作品では最も有名なものです。

元々エルガーのピアノの生徒だったアリスは、エルガーの8歳年長(当時39歳)でした。加えて、エルガーがカトリック教徒でアリスがプロテスタント教徒であったことや、当時はまだ無名の作曲家と陸軍少将の娘という身分格差からアリスの親族は2人の仲を認めなかったため、周囲の反対を押し切っての婚約でした。

この曲は当初、ドイツ語を得意としていたアリスのために『Liebesgruss』(ドイツ語で愛の挨拶) と名付けられましたが、出版に際して出版元のショット社からフランス語に変更することを求められ、『Salut d'amour』 と変更されました(因みに英語タイトルは 『Love's Greeting』 といいます)。当初から楽譜の売れ行きは好調だったものの、ショット社と印税契約を結んでいなかったエルガーには数ポンドの収入しかもたらさなかったそうで、もし印税契約を結んでいたらもっと早くから生活にゆとりが出ていたかも知れません。

ところで、ここでちょっと問題になってくることがあります。それが

『ホ長調とニ長調、どちらでやるか』

ということです。

「おいおい、ひとつの曲にそんなにバージョンあるのかよ。」

と思われる方もいらっしゃると思いますが、実は《愛の挨拶》には様々なバージョンがあるのです。

そもそも《愛の挨拶》は

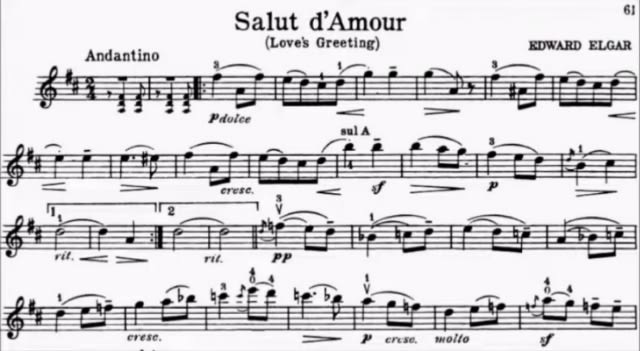

♯4つのホ長調で作曲されました。こちらの楽譜を使うメリットとしては

◯当然のことながらオリジナルである

◯響きが明るく華やか

◯フラジオレット(ハーモニクス)が効果的に沢山使える

といったことが挙げられます。一方で♯4つというのは教則本になかなか登場せず、ソやレといったヴァイオリンの低音2弦の開放弦が使えなくなるので、素人さんにとっては譜読みやポジショニングとりに時間がかかるというデメリットもあるのですが、それでもこのホ長調で演奏できることが一番の理想形であることは確かです。

そんなわけで、先ずはオリジナルのホ長調の《愛の挨拶》をお聴きいただきたいと思います。イ・ムジチ合奏団の往年の名コンサートマスター、フェリックス・アーヨの演奏でお楽しみください。

そして、もう一つ存在しているのが

一音下げたニ長調のバージョンです。こちらのメリットとしては

◯♯が2つなので譜読みがしやすい

◯ヴァイオリンの開放弦が全て使える

◯響きが落ち着いている

◯高音のポジショニングもそこまで難しくない

といったことが挙げられます。一音下げることで中級者でも演奏することができますが、ホ長調でのフラジオレットの部分の音型が変えられたりしているので、オリジナル感が薄れるというデメリットもあります。

そんなわけで、今度はニ長調の《愛の挨拶》をお聴きいただきたいと思います。イツァーク・パールマンの演奏で、若干お遊びが過ぎる(笑)エルガーをお楽しみください。

さて、これらを踏まえた上でどちらを弾かせるか…とりあえず生徒さん本人に両方聴かせて、どちらを弾きたいか判断してもらおうと思います。以上、スポーツの日に全くそぐわない記事でした(笑)。