今日も、日中は暑くなりました。そんな中、今日は勤務先とは別の小学校の放課後子ども教室に出勤しました。

今日も帰る前に《ゆりかごの歌》を歌ったのですが、その前にひとつ話をしました。それが2番の歌詞の

〽ゆりかごのうえに、びわの実がゆれるよ

に出てくる

枇杷についてです。

元々枇杷は中国が原産で、かなり早い段階で日本に持ち込まれて広まった植物です。『びわ』の名前の由来は、果実の形が

楽器の琵琶に似ていることから付けられたそうで、これはいろいろなページで検索してもほぼ同じ答えが出てきました。

琵琶は、ササン朝ペルシアが起源と言われている撥弦楽器です。それがインドを経由して中国や日本に渡り、

今日見られるような琵琶となりました。

因みに、この楽器がペルシアより西に渡ると

中近東圏で最もポピュラーな撥弦楽器のウードとなり、更にヨーロッパに渡ると

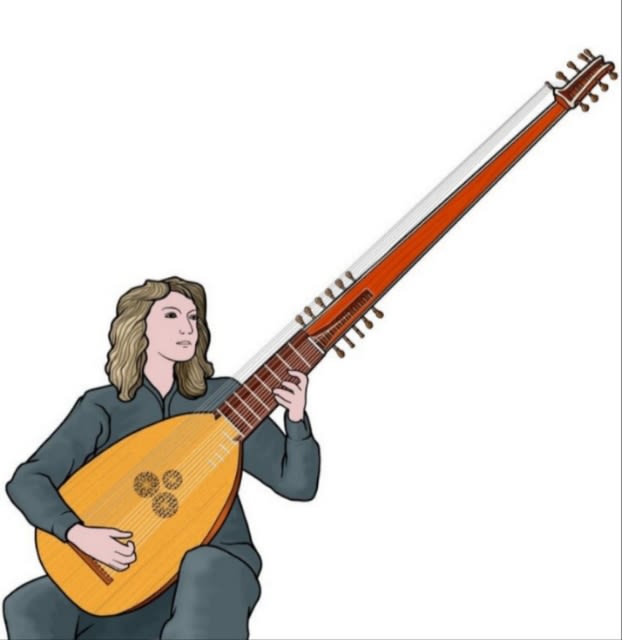

ルネサンス期からバロック期にかけて人気を博したリュートになります。

弦の数や撥弦方法は違いますが、これらの楽器はボディがティアドロップ型をしていることと、ネックの先がほぼ90°に折れ曲がっていることが共通点です。ただ、琵琶に関しては

例えばこれは明代の琵琶ですが、ネックの先がストレートのものも存在しています。

このストレート型の琵琶の作例として最も有名なのが

奈良東大寺・正倉院に伝わる『螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)』です。ただしこの五絃の琵琶は、その起源といわれるインドにも実在せず、この正倉院宝物が世界で唯一の作例となっています。

因みに、リュート属にはこのストレート型のネックの楽器も存在しています。それが

テオルボやキタローネと呼ばれている大型楽器で、主に通奏低音楽器として使われています。

子どもたちは不思議そうな顔をして私の話を聞いてくれていましたが、概ね関心を持ってくれていたようでした。勿論、最後には全員で《ゆりかごの歌》を歌って教室を終えました。

明日も暑くなりそうです。明日は支援級の子たちのプール授業があるのですが、今から一悶着あるような気がしてなりません…。