好評(?)につき、古墳めぐりのつづきです。

都塚古墳の次にやって来たのは、中尾山古墳です。

高松塚古墳も興味がありますが、中尾山古墳はもっと興味がある古墳なので、これまでにも何回か訪れています。

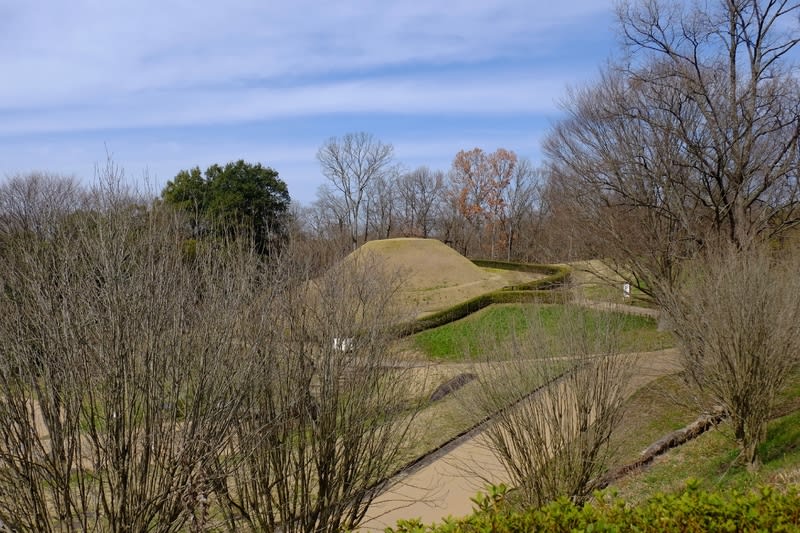

なんの変哲も無い小さな小山のような古墳です。

円墳のように見えますが、実は八角形の古墳です。八角形ということは、そうです天皇陵の可能性の高い古墳といえそうです。

研究者の間では、ここが真の文武天皇の墓というのが定説になっています。近くには宮内省が管理する文武天皇陵があるのですが‥。今、宮内省が管理する天皇陵のほとんどは被葬者が怪しいようです。

中尾山古墳からは、林ごしに高松塚古墳が望めます。

中尾山古墳をあとに、高松塚古墳に向かいます。自然が残された素敵な公園です。

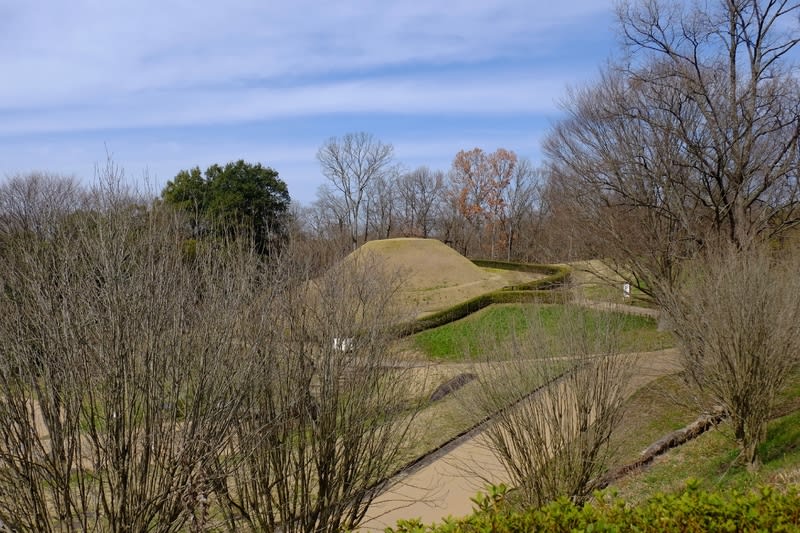

高松塚古墳です。壁画が発見されたことで有名になりました。女子群像は誰もが目にしたことがあると思います。この壁画ですが、保存のミスでカビが生えてしまい現在修復中です。(今日、修復が完了したとニュースが伝えていました。)

整備されているので、きれいな円墳というのがわかりますが、発見当時は木や薮が茂る丘だったようで、村人がショウガを保存しようと穴を掘ったことが大発見につながりました。

発掘調査によって、藤原京期(694〜710)の間に造られたと確定されました。ということは被葬者は誰なのか興味が湧くところですが、特定されておらず、「天武天皇の皇子」「臣下」「朝鮮半島の王族」と、主に3つの説が考えられているようです。

古墳好きの私としては、天武天皇の皇子説が面白いなと思っています。天武天皇にはたくさんの王子がいましたが、高松塚の被葬者と考えられているのは、忍壁皇子・高市皇子・弓削皇子です。このうち有力なのが、忍壁皇子か高市皇子です。出土した被葬者の歯やあごの骨から40代から60代の人物と推測されるからです。

これが文武天皇陵です。宮内庁によって厳重に管理されています。

訪れた時は、公園にあるマンサクが花盛りでした。

最後に天武・持統天皇陵を眺めました。ここは被葬者が確実な天皇陵です。もちろん八角形の古墳です。

天武・持統天皇といえば、藤原京を造営した天皇ですが、その藤原京から「聖なるライン」というのがあるそうです。藤原京から南に向かって真っ直ぐに線を引くと、その線上には、天武・持統天皇陵、中尾山古墳や高松塚古墳があるそうです。今回は行かなかったキトラ古墳もその線上にあるそうです。さらに北に伸ばして行くと、山科にある天智天皇に行き着くそうです。なんともロマンのある話ですね。

※訪問日 2020.3.9

都塚古墳の次にやって来たのは、中尾山古墳です。

高松塚古墳も興味がありますが、中尾山古墳はもっと興味がある古墳なので、これまでにも何回か訪れています。

なんの変哲も無い小さな小山のような古墳です。

円墳のように見えますが、実は八角形の古墳です。八角形ということは、そうです天皇陵の可能性の高い古墳といえそうです。

研究者の間では、ここが真の文武天皇の墓というのが定説になっています。近くには宮内省が管理する文武天皇陵があるのですが‥。今、宮内省が管理する天皇陵のほとんどは被葬者が怪しいようです。

中尾山古墳からは、林ごしに高松塚古墳が望めます。

中尾山古墳をあとに、高松塚古墳に向かいます。自然が残された素敵な公園です。

高松塚古墳です。壁画が発見されたことで有名になりました。女子群像は誰もが目にしたことがあると思います。この壁画ですが、保存のミスでカビが生えてしまい現在修復中です。(今日、修復が完了したとニュースが伝えていました。)

整備されているので、きれいな円墳というのがわかりますが、発見当時は木や薮が茂る丘だったようで、村人がショウガを保存しようと穴を掘ったことが大発見につながりました。

発掘調査によって、藤原京期(694〜710)の間に造られたと確定されました。ということは被葬者は誰なのか興味が湧くところですが、特定されておらず、「天武天皇の皇子」「臣下」「朝鮮半島の王族」と、主に3つの説が考えられているようです。

古墳好きの私としては、天武天皇の皇子説が面白いなと思っています。天武天皇にはたくさんの王子がいましたが、高松塚の被葬者と考えられているのは、忍壁皇子・高市皇子・弓削皇子です。このうち有力なのが、忍壁皇子か高市皇子です。出土した被葬者の歯やあごの骨から40代から60代の人物と推測されるからです。

これが文武天皇陵です。宮内庁によって厳重に管理されています。

訪れた時は、公園にあるマンサクが花盛りでした。

最後に天武・持統天皇陵を眺めました。ここは被葬者が確実な天皇陵です。もちろん八角形の古墳です。

天武・持統天皇といえば、藤原京を造営した天皇ですが、その藤原京から「聖なるライン」というのがあるそうです。藤原京から南に向かって真っ直ぐに線を引くと、その線上には、天武・持統天皇陵、中尾山古墳や高松塚古墳があるそうです。今回は行かなかったキトラ古墳もその線上にあるそうです。さらに北に伸ばして行くと、山科にある天智天皇に行き着くそうです。なんともロマンのある話ですね。

※訪問日 2020.3.9