二上山の麓にある鳥谷口古墳(とりたにぐちこふん)を訪ねました。

二上山もすっかり晩秋の佇まいでした。

二上山は万葉集にも謳われた歴史ある山です。右の雄岳頂上には大津皇子の墓もあり宮内庁によって管理されています。

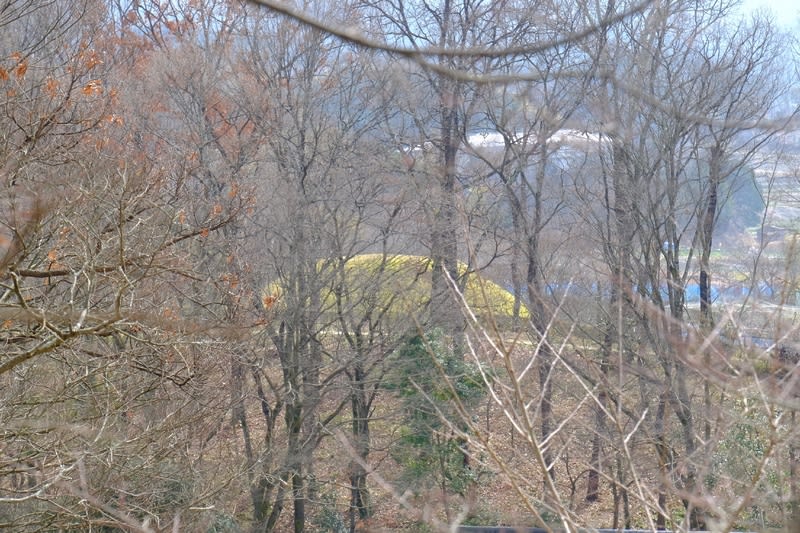

二上山登山口から鳥谷口古墳を望むことが出来ます。

以前に二上山ハイキングの下山時に訪れたことがあります。

ここは昭和58年(1983)工事中に偶然発見されたそうです。

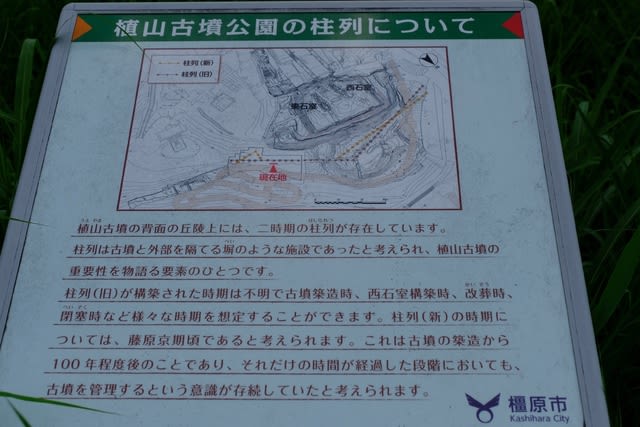

案内板です。

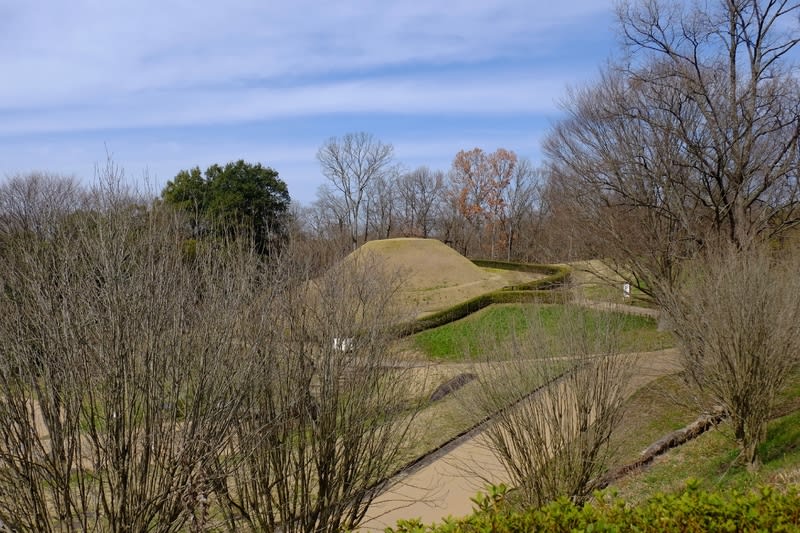

やや横長の四角形の古墳で、埋葬施設は横口式石槨と呼ばれる小さな石室があります。

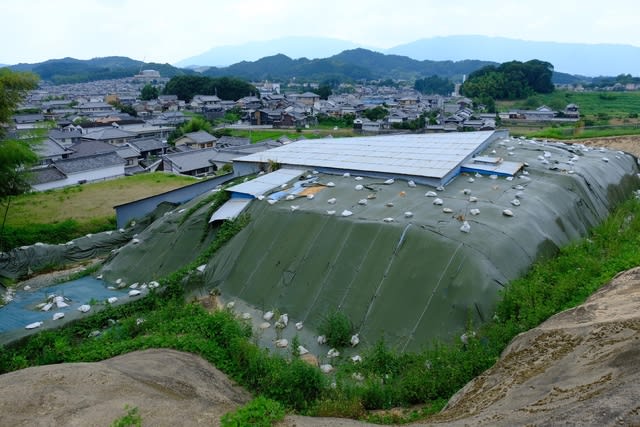

発見当時は、こんな姿だったようです。

7世紀後半に築造されたことは判明しているようですが、副葬品等がなく、どのような人物が埋葬されたのかはわかっていません。

ところで、二上山といえば、大津皇子(おおつのみこ=天武天皇の第三皇子)のために姉の大伯皇女(おおくのひめみこ)が詠んだ万葉歌が有名です。

「うつそみの人なる我や明日よりは二上山を弟と我が見む」(この世に生きる私は、明日からは二上山を弟として見ることにしよう)

父親の天武天皇が崩じて直ぐに、謀反の疑いで処刑された大津皇子ですが、その亡骸は二上山に葬られたようです。

先の万葉歌の前文に「大津皇子の屍を葛城二上山に移し葬る時に大伯皇女の哀傷して作らす歌」とあることからそう考えられています。

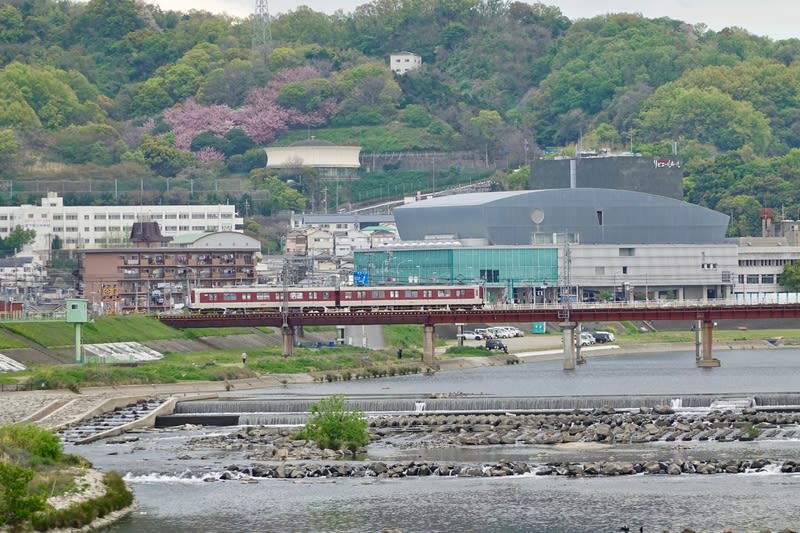

鳥谷口古墳からは遠くに飛鳥を望むことが出来ました。

大津皇子の墓は二上山の頂上にあると書きましたが、どうやらそこも怪しいようです。

研究者の間では鳥谷口古墳こそが真の大津皇子の墓ではないかと考えられています。

大津皇子の話から折口信夫の『死者の書』を思い出し、その話に導かれるように中将姫伝説の残る當麻寺に向かいました。

※訪問日 2021.11.24

二上山もすっかり晩秋の佇まいでした。

二上山は万葉集にも謳われた歴史ある山です。右の雄岳頂上には大津皇子の墓もあり宮内庁によって管理されています。

二上山登山口から鳥谷口古墳を望むことが出来ます。

以前に二上山ハイキングの下山時に訪れたことがあります。

ここは昭和58年(1983)工事中に偶然発見されたそうです。

案内板です。

やや横長の四角形の古墳で、埋葬施設は横口式石槨と呼ばれる小さな石室があります。

発見当時は、こんな姿だったようです。

7世紀後半に築造されたことは判明しているようですが、副葬品等がなく、どのような人物が埋葬されたのかはわかっていません。

ところで、二上山といえば、大津皇子(おおつのみこ=天武天皇の第三皇子)のために姉の大伯皇女(おおくのひめみこ)が詠んだ万葉歌が有名です。

「うつそみの人なる我や明日よりは二上山を弟と我が見む」(この世に生きる私は、明日からは二上山を弟として見ることにしよう)

父親の天武天皇が崩じて直ぐに、謀反の疑いで処刑された大津皇子ですが、その亡骸は二上山に葬られたようです。

先の万葉歌の前文に「大津皇子の屍を葛城二上山に移し葬る時に大伯皇女の哀傷して作らす歌」とあることからそう考えられています。

鳥谷口古墳からは遠くに飛鳥を望むことが出来ました。

大津皇子の墓は二上山の頂上にあると書きましたが、どうやらそこも怪しいようです。

研究者の間では鳥谷口古墳こそが真の大津皇子の墓ではないかと考えられています。

大津皇子の話から折口信夫の『死者の書』を思い出し、その話に導かれるように中将姫伝説の残る當麻寺に向かいました。

※訪問日 2021.11.24