京都市下京区にある風俗博物館のこと。

京都市下京区にある風俗博物館のこと。

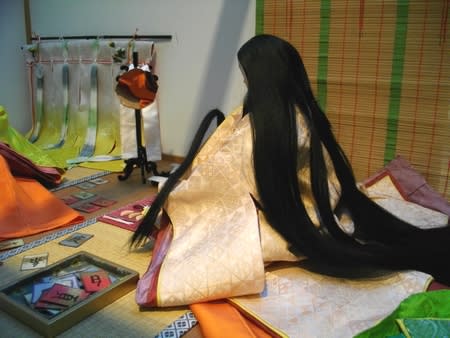

局~女房の日常~ に引き続き、

2010年9月に撮影した風俗博物館の展示の様子です。

寝殿 北の孫廂と北廂では

『源氏物語』<玉鬘>より「歳暮の衣配り」

の場面が展示されていました。

<博物館レジュメより>

“源氏35歳の年の暮れ、秋に落成した六條院春の御殿において、各町の御殿に住まわせている女君達にふさわしい正月用の晴れ装束を紫の上と共に調えた。”

源氏・・・直衣姿

紫の上・・・袿姿

空蝉尼君(二條東院へ住まう)・・・袿姿

空蝉尼君(二條東院へ住まう)・・・袿姿

源氏の装束より選んだ梔子(くちなし)の袿

聴色(ゆるしいろ)の袿を運ぶ女房

青鈍の織物、いと心ばせあるを見つけたまひて、御料にある梔子の御衣、聴し色(ゆるしいろ)なる添へたまひて、

明石御方(冬の御方)・・・小袿姿

明石御方(冬の御方)・・・小袿姿

梅の折枝、蝶、鳥、飛びちがひ、唐めいたる白き小袿に、濃きがつややかなる重ねて、

明石の姫君(春の御殿寝殿に住まう)・・・細長姿

明石の姫君(春の御殿寝殿に住まう)・・・細長姿

桜の細長に、つややかなる掻練(かいねり)取り添へては、姫君の御料なり。

紫の上(春の御方)・・・小袿姿

紫の上(春の御方)・・・小袿姿

紅梅のいと紋浮きたる葡萄染の御小袿、今様色(いまよういろ)のいとすぐれたるとは、かの御料。

末摘花(二條東院に住まう)・・・袿姿

末摘花(二條東院に住まう)・・・袿姿

柳の織物の、よしある唐草を乱れ織れるも、いとなまめきたれば、

花散里(夏の御方)・・・袿姿

花散里(夏の御方)・・・袿姿

浅縹の海賦の織物、織りざまなまめきたれど、匂ひやかならぬに、いと濃き掻練具して、

玉鬘(夏の御殿に住まう)・・・細長姿

玉鬘(夏の御殿に住まう)・・・細長姿

曇りなく赤きに、山吹の花の細長

展示の様子。

女房のお勤め 御格子参る へ続きます。

女房のお勤め 御格子参る へ続きます。<コメントをくださる方は掲示板へ。>

web拍手ボタン

web拍手ボタン☆チェック!:Amazon/源氏物語の関連本

平安朝の年中行事 長月 重陽の節句

平安朝の年中行事 長月 重陽の節句