ブログのプロバイダーから「kazenonekomata さんが 2019年01月15日 に書かれた記事をお届けします」というメールが届くようになった。

1年前の記事には、久々晴れた石垣島宮良の海岸にまだ暗いうちから撮影に出かけ、夜明け前に現れるサザンクロスやケンタウルスを記録せんと夢中でシャッターを切っていた様子が書かれていた。

朝方氷点下の仙台に住んでいると、2時間も冬の海岸に立っているなんて同じ日本なのかとあきれてしまうが、大方の日本人、賢治ファンが誤解している「日本では南十字星はみられない」の定説を覆す「正しい行いをしている」と、自分を褒めてもやりたい。

賢治ファンなら、1月の石垣島に出かけ、文庫本の読みは暗いから、スマホの青空文庫などで「銀河鉄道の夜」を読みながら、天の川を追ってサザンクロスの石炭袋までたどり着いたらどうだろう。白鳥座からサソリを経由し南十字にたどり着く銀河の旅を満喫できるはずだ。

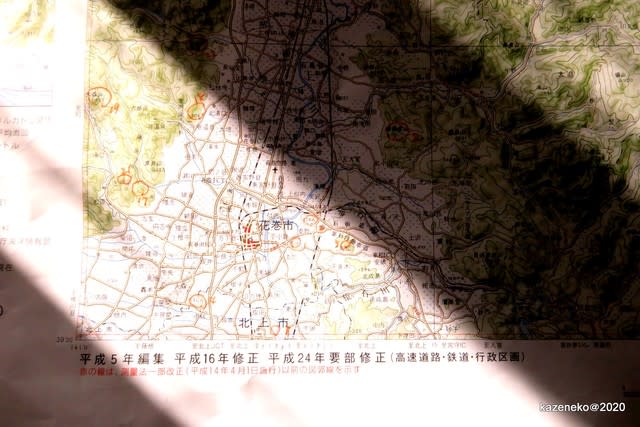

さて、2020年1月15日、何をやっていたかといえば、ジュンク堂から国土地理院の20万分の1地図、「盛岡」、「秋田」、「一関」の三枚を買ってきて、賢治が遺した「雨ニモマケズ手帳」に書き込みをしていた「経埋ムベキ山」32座の位置に赤丸をつけていた。岡本民夫先生の「イーハトーブ温泉学」によると32という数字は、「法華経分別功徳品」に末法の世の理想的リゾートとして描かれている32のお堂のことではないかとのことである。

賢治は、父親に遺言で「国訳妙法蓮華経」1000部を印刷し、知人に配るよう伝えたと年譜にあるが、賢治の弟清六さんや父親は、賢治の死後、岩手、秋田にまたがる32座に登頂し、埋経したとされている。いい話ではないか。

この、埋経すべき32座のことは、オイラの若かりしときに賢治関連の本を読んで知ってはいたが、宮沢賢治語彙辞典やネットによりあらためて記憶を呼び起こすと、今は亡き作家の畑山博さんが、32座を線で引くと、白鳥座やわし座など星座の構成になっていると書いていることを思い出した。賢治らしく、何ともロマンチックな話ではないか。この星座説にははいろいろ、疑義をはさまれているが、オイラなりに実証してみようと、語彙辞典や研究者のブログなどを参考に32の山(標高が低すぎて20万図には載ってない山があるが)の位置にまず赤ペンで印をつけた。これから、これらの印を鉛筆などの線で結び、星図表などをにらめっこしようと考えている。もし、星座なら、銀河鉄道の夜に現れる星座や星々がきっとちりばめられているのだろう。冬の朝、石垣島で眺めた白鳥座からさそり座(トシの住まうアンタレスや双子の星?)、銀河ステーション終着駅のサザンクロスも見つかるのではないか。

「経埋ムベキ山」32座は、花巻や盛岡近郊に位置しており、賢治が死の床で、頭に浮かんだ思い出深き山や峠なのであろう。2020年、この32座巡りも楽しいのだろう。

プロバイダーのメールは、しまいに「1年前に書いた記事の感想を書いてみませんか?

また、ライフログとして1年後の自分に向けて素敵な思い出をブログにまとめましょう♪」とある。

さてや、1年後の自分まで、素敵な思いでづくりができるか。(パンドラの箱時代なんだよな)

気をふかみ

気をふかみ