My 1956 Wurlitzer 2000 Jukebox playing

Clyde McPhatter I Just Want to Love You

1956年製のジュークボックス。

完動品。

すばらしい!

200曲聴けるやつ。

Where Do You From Here ~横浜~

Yap, I'll go back to my town someday.

1969年の東京 [60fps 高画質]

1960年代末の日本 / Tokyo, Japan in 1969

これが1969年の東京。

名作劇画『ワイルド7』が連載

開始された年の東京である。

昭和のジュークボックス

An old Japanese jukebox

いいね~。ジュークボックス。

1970年代にはまだ日本にも

ジュークボックスがスナック

や喫茶店や原宿の店には多か

った。

曲はロカビリーから歌謡曲ま

で幅広かった。

レコードがたっぷりと機械の

中に保管されていて、それを

スイッチで自動的にプレーヤー

に持ってきて置いて再生する

仕掛けになっている。

欲しいけど、完動品は今は数

百万円程する。

1曲20円位だった時代もあった。

ハチトラのカラオケが出てジュ

ークは廃れた。

カラオケ大流行の最初はでかい

カセットを機械に差し込むハチ

トラだった。

その後、LDになり、さらに通信

カラオケになった。

私が高校の時にカラオケが世の

中に出始めた。日本人が考案し

た。

それでも、高校時代には横浜

元町や本牧、東京原宿、新宿

にはジュークボックスを置い

ている店もまだ多く残っていた。

ジュークボックスは1950年代

のアメリカングラフティには

欠かせない音響アイテムだっ

た。

アメリカの高校生の若者たち

が集うファミレスのようなカ

フェには必ずジュークボックス

が置いてあった。

上の昭和日本のジュークボッ

クスから青木眞理さんの歌が

かかったのはちょいびっくり。

この曲を選ぶとは、私と同世

代の人か(笑

私が最初に一人で実務を受け

持った法曹業務が、彼女のご

主人の会社の設立登記一切だ

った。

仕事内容の報告とかで自宅に

電話すると彼女が出るの。

「はいっ。はほきですっ」と(笑

30代のかわいいおばちゃんの

頃。

二輪車でのバンク旋回は、スラ

これは、リーンインと警察は

(ケニー・ロバーツ1983年)

公道ではここまでの極端なハング

フォームを取る必要は国内のロー

ド状況を見るにほぼ無い。

だが、この「ハングフォーム」を

完成させたケニー・ロバーツの乗

車フォームには多くの有益な情報

が検出できる。

どれもが大切な部分を示している

が、かいつまんで説明する。

腰をずらさないハングフォームで

なくとも、重要な旋回時の要諦が

読み取れる。

・頭部はマシンの傾きとは関係

なく、できるだけ垂直に保つ。

・頭部の真下に突き出した膝が

くる。

・マシンのバンクに関係なく、

車軸の中心の延長は首にくる。

・前傾させた背骨は腰上で「く

の字」に曲げる(Gと重心の

バランスを作り出すため)。

→黄緑〇の部分

・イン側のつま先は絶対に外に

開かない(開くと物理的に

バンク旋回はできない)。

どれもがとても大切で重要な

事項だが、特に背中を腰上で

くの字に曲げるのが極めて重

要。

最近のレザーウエアは背中に

硬質な脊髄パッドが入ってい

るウエアも多く、なかなか曲

がりにくいこともあるだろう

が、この腰上の背骨曲げの

状態を作るのは極めてバンク

旋回では重要なポイントだ。

一番よくないのが、上体を

そのまままっすぐにしてヤジ

ロベエやカカシのようにする

もので、それでは路面状況に

鋭敏に対処するバンク旋回は

できない。物理的に。

背骨もクッションとさせて

路面の接地感を常に尻と腿

と背骨で感知してバンク旋回

させるのが二輪車の乗り方だ。

乗馬の場合は、競技高速用の

モンキー乗りのクラウチング

スタイルがレースでは一般的

だが、通常の乗馬は馬体に対

して背骨を垂直に立てる天神

乗りが一般的だ。

だが、オートバイは鉄馬とは

いえ、天神乗りのような背骨

伸ばしの使い方は誤りだ。

理由は二輪は馬と違って深々

とバンクさせることで舵角を

得る乗り物であり、重心の

移動が非常に重要になるから

だ。

また、二輪で乗馬天神乗りと

同じようなフォームを取ると、

背骨の脊髄にもろに路面から

のショックの伝達が細かく伝

わり、腰や背骨を傷める。

二輪車では、例えアップハン

ドルであろうともセパレート

クリップオンであろうとも、

背骨はごく自然に弓なりに

曲げて肩を落として脱力させ

るのが正解なのだ。

これ、かなり大切。

それの物理的理屈を知らずし

て、二輪でも上体を伸ばした

りそっくり返らせている載り

方を時々見るが、それはカカシ

や石仏のような載り方であり、

一切機敏な挙動対応や接地感

感知などは不可能となる。

旋回時にも重心が高いまま

倒れるので、まったく旋回性

の阻害要因となる。

高速度直線でもそうだが、旋回

時は特に「丸く、丸く」なる

ようにして頭部も下げて重心

を下げる。腰が入れば自然と

頭部は下がって重心も下がり、

旋回挙動は極めて安定する。

そうした適正なバンク旋回で

は、ハングフォームかどうか

は関係ない。

リーンウイズであろうとも、

ドテッと置物のように二輪に

載っているのではなく、イン

に腰をひねって入れ込むのが

正しい乗り方だ。(リーンウ

イズでの腰入れは、一見全く

なにも動作をしていないかの

ように人目には映る)

さらに、両腕はバンク旋回の

時にはぶらぶらにさせておく。

特に肘。

肘は張らず開かず、閉じず締

めずだ。後ろから見たら「ハ」

の字になっているようなごく

自然な脱力状態。

これは直線でもそうだが、直線

ベタ伏せの場合は肘を内側に

締める事もある。

私の場合は、カウル付きセパハン

モデルでは、バンクの際に外の

腕がタンクに触れる事がよくあ

る。包むように触れる。

だが、その時にはステアに外力

がかからないように脱力させて

いる。

オートバイの乗り方は、セパハン

だろうとアップハンドルだろうと、

重心移動の使い方や操作方法は

一切変わらない。

どのオートバイもほぼ同じだ。

オートレースのような段違いハン

ドルマシンでの特殊な乗車方法

以外では、セパハンもアップハン

も同じ。

そして「セパハンだから疲れる」

という事は、適正乗車運転をして

いる限り絶対に存在しない。

セパハンもアップハンドルも同じ

だ。ハンドルには体重をかけるな、

である。変な載り方をしている

から低いハンドルだと疲れると

かしんどいとかの「誤った」感

覚を持つことになる。間違った

乗り方をしているからそうなる

のだが、そうした事を口にする

人たちは、自分の大間違いに目

を向けようとはしない。一切。

一生そのまま二輪ではしんどい

だけだ。

無論、日帰り500km走行でさえ

到底不可能だ。体が痛いから。

だが、適正乗車をやっている人

たちは平気の平左で1日500km

以上乗って何ともない。

適切適正に上半身を脱力させた

フォームで二輪を操縦し続ける

からだ。

オートバイは拷問器具ではない。

自ら自分で拷問器具にしてしま

ってどうする、という感がある。

オートバイに楽に乗る事=安全

に繋がる。

その安全ためには、正しい事を

正しいと見据え、間違いを間違

いと見抜く人間の力が必要に

なってくる。

オートバイを運転するのは人間

だからだ。

人間力こそが最重要。

考え方次第で、二輪の運転は

みるみるうちに飛躍的に上達

するか、何十年経ってもその

ままの低レベルな位置に自分が

いるかが分かれる。

オートバイの運転の上達の有無

は本人次第だ。

正しい視線を有していると、

16才で免許を取ってすぐにグン

グン二輪の運転が上手くなる。

また、これは若年か壮年かは

関係ない。

本人次第で二輪の運転は抜群に

上手くなるか、いつまで経って

もまともに走らせる事もでき

ないポンコツになるかが決まっ

て来る。

まずは、目だ。

本当の事を本当であると見抜く

目。ニセモノを贋物であると見

抜く目。

それにより道は分かれる。

オートバイに高度な次元で乗る

為には、特別な体幹訓練が必要

なのですが、バランスボールで

の体幹訓練はしないほうがいい

ですよ。

理由は、それをやると「バラ

ンスボールに乗る為の機能」

が発達するだけで、それは二

輪乗車操縦とは別な部分が鍛

えられてしまうから。

無駄です。

というか、むしろ弊害。

二輪走行技術の向上のための

身体能力の訓練は、それ専用

の特殊メニューに沿ってやっ

たほうがいいです。

これ、ほんと。

そうした日常的な訓練は自室

でも簡単にできます。

方法を知っていれば。

ただ、普段と変わらぬ生活を

していては、二輪の走行技術

は一向に上達しません。

これも理由は明白。

オートバイというものは、跨

って、乗って、走らせる事そ

のものがスポーツ的要素が

異様に強いジャンルの乗り物

だからです。

バイクに乗る事そのものが

スポーツ性を強く帯びる。

そういう乗り物がモーター

サイクルです。

のほほ~んと、普通に接して

いたら絶対に二輪の運転は上

手くはならない。

他のスポーツと同じで。

普段卓球の練習や訓練をして

いない人、練習経験の無い人

が、たまにラケットを握って

も、てんで卓球などできない

でしょう?

それと同じ。

ビリヤードでもバスケでも

野球でもそう。

ありとあらゆるスポーツは

練習をしないと技術は身に

着かない。

オートバイもそれなんです。

ただ普段何も考えずに移動

手段としてのみで乗っている

だけでは、二輪の運転は向上

しない。

まず、考察する事から始めな

いと、バイクは上手くなりま

せん。

大切なのは、「考えて乗る」

です。

そして、一番重要な事。

それは、マシンという機械で

あるオートバイそのものを好

きになるのも大切ですが、そ

れよりも「走る事」そのもの

が好きでないと運転技術は上

手くはならない。

二輪に乗って走る事。それ自

体が好きではない人は、仮に

二輪に乗っても全く運転技術

の向上はやってきません。

つまり、本人次第なのよね。

これが競技の世界になって世界

戦レベルになると、単なる練習

だけでは超えられないものが

必要とされるけど、一般的に

は他のスポーツと同じ定理が

オートバイの運転には働いて

います。

要は、上手くなるもならないも

本人次第。

大阪で生まれた女 フルバージョン

35分間お時間のある方はおつき

あいください。

これが「大阪で生まれた女」の

本物本家フルバージョンです。

私は東京生まれ育ちですが、

涙なくして聴けない。

高校生の男女が出会って、心

底愛し合って、一緒に大阪か

ら東京に出て、池袋の一つ屋

根の下の小さな部屋で暮らし

て、そして別れて、女は大阪

に一人戻り、別々に生きたと

いう「うた」です。

曲からすると、高校卒業前の

3月に二人の「小さな恋人」

たちは男女の関係になったの

だろう。

そして東京に出て、立教大学

のそばで暮らした。

女が男について行こうと決心

して東京に向かった。

だけど、やがて別れて、女は

別な人と結婚する事で、女の

小さな幸せを見つけた。

互いに好きな人が出来たと

歌は歌うが、それはそうでは

ない。外からの力で二人は

別れの道を選んだ。

ある愛の軌跡をうたった曲。

18番まであります。

これが本当の「大阪で生まれた

女」という曲。

作者のBORO(森本尚幸)は1972

年、高校卒業後に上京し、池袋

の立教大学のそばの3畳1間の

アパートで暮らした。

そしてやがて、1979年に内田

裕也に見いだされ、歌手として

メジャーになった。

この「大阪で生まれた女」の

歌詞の内容は、あくまでも架

空の創作であり、この大阪で

生まれた女のモデルはいない、

と公式にはされた。だが、果

たして真実はそうか。

私は「あったのだろう」と思う。

この動画を視聴したある女性

からの動画へのコメントを紹

介します。

大阪で生まれ、大阪で育った

女です。 若い時に一度だけ大

恋愛をしました。これほど人

を好きになる事は二度とない

と思うほどの恋で、彼も同じ

ように思っていてくれた様で

したが、障害が多く実りませ

んでした。別れた後は忘れる

ために、もがき苦しみました。

その数年後、別の人ととても

幸せな恋愛をし、結婚をしま

した。今は主人と東京に引っ

越し、子供がいます。

今は毎日、とても忙しく幸せ

な日々を送っていますし、主

人の事も子供の事も、これ以

上無いくらい愛しています。

それでもふと思い出すのはあ

の時の恋愛です。

今の時代なので、おそらくSNS

で探せばいるのでしょうが、

怖くてできません。 初めて聞

きましたが、自分の経験と重

なるところが多くて、泣き崩

れてしまいました。

名曲をありがとうございます。

あなたは、命をかけて愛した人

がいますか?

今までの生涯で、ただ一人だけ

を愛した事はありますか?

この曲は、個人的述懐ではなく、

そうした問いも含まれている。

自分と恋人の吐露がかわるがわ

る語られるのだが、ある部分で

第三者的な視点から淡々と語る。

圧倒的に多いのは、女性からの

視点での感情をうたう場面。

この曲の歌詞が名曲の歌詞なの

は、そうした三つの視点が交差

する世界を描き切っているから

だ。

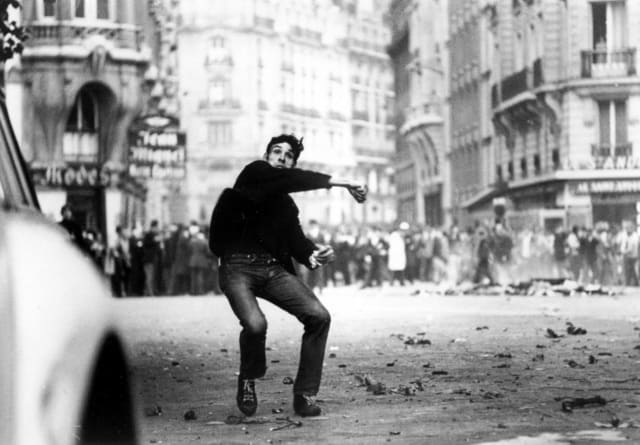

敷石 ~shikiishi~

1968年フランス、パリ5月

オリジナル曲というものは、世界

の中で唯一自分自身が作った曲の

事だ。

私のこれもそう。

かなり古い友人夫婦を歌った

「うた」だ。

妻は1970年代には業界で知られ

たジャズシンガー。夫のほうは

私の二輪の師匠だ。元慶應→同

志社の歳上の闘志だった。

その後、二輪雑誌でライターを

やっていた。

桑田佳祐さんもそうらしいが、他

の多くの人もそうだろうと思う。

曲が頭に浮かぶ時は、歌詞と曲が

同時に浮かぶ。

それを整理整頓していくとシンガー

ソングライターの曲が成立する。

私の場合も全てそれだ。

フォークの伊勢正三さんもそうら

しい。

こうしたシーンは誰にでもある。

ほら、鼻歌を適当な歌詞で歌いた

くなる時もあるでしょ?

たとえば独ヲタアッキーのお腹

餅の歌のように。

あれは、シンガーソングライター

の基礎。

ダンスでもそうだ。

ベーシックな技法はあっても、表

現場面にあってはアドリブだ。

バレエのような系統とは違って。

Jazzなどは典型で、フレーズの予

定調和はあるにしても、基本は

Jazzのジャムはアドリブだ。

その場での思いつき。

この活力。

シンガーソングライターの動的

態様のすべてはそこにある。

それは、プロという商業職種や

アマという立場には規定されな

い。

これはスピーチでも全くそうだ。

私の場合、少年時代の弁論大会

やスピーチ、大学時代の現場で

のアジテーションや社会人にな

ってからの冠婚葬祭でのスピー

チも、すべてアドリブだ。

原稿を読み上げるだけの国会議

員のような無様な事はしない。

自分の言葉で、自分で考えて、

自分で語る。

私はそれだが、でも、それが

ホントってやつなんじゃない?

作られた原稿を読み上げてる

だけだと、「未曾有→みぞうゆ

う(麻生)」とか「云々→でん

でん(安部)」とか言って、お

ばかを全世界に曝け出す。自分

の言葉で自分で言う事をしてい

ないからだ。

あとさ。

自分自身で作った自分の曲って

演りたいじゃん。音楽をやって

いる奴ならば。

それについて、技法の巧拙や

何かをゆえなく揶揄中傷する

のってのは極めて程度が低い。

表現世界にいない人間ほど、そ

うした事をやりたがる。

自分自身で何かを作って、ある

事を創造して、状況を突破した

り、何かに向かって切り拓こう

とした行動実績があるのかと

問いたい。過去の人生で一度

でも。

それらは表現者とは無関係な

種族なのでよく分からないけ

どさ。

でも、思う。

そういうのって、「馬鹿野郎と

言うな!この馬鹿野郎」と言っ

てるような気がする。

心が不自由なのだなぁと思う。