二輪車での旋回時に一番重要

な事。

それはサスを沈めてサスに仕

事をさせる事。

サスペンションはバネで仕事

をする。減衰は別要素。バネ

こそがサスの如何を決定する。

タイヤのグリップ頼りだけの

寝かしこみはとても危険。

これは公道であろうとサーキッ

トと同じ運動原理が二輪には

働くので、当然、公道であって

も二輪の操作操縦はコースと

同じ扱い、動きを乗り手が下

すのが必要になる。

何もタイムを競う超速で公道

を走る必要は無い。

だが、低速度域であっても二

輪の操作操縦はコースと公道

で全く同じだ。

レーサーは機能機構が公道車

とは全くの別物ではあるが、

基本的に操縦に関しては同じ

二輪の原理が働くので、当然

操作は同じになってくる。

こうした運転上重要な視点は

教習所などでは教えない。

教習所は「交通法規を守って

車を運行できる人」を養成す

る場所であり、車の運転操縦

方法などは伝授しない。

ゆえに二輪の乗り手は、公道

に出て実走行の中で本物本当

の二輪の乗り方を覚えて行く。

いきなり危険がうごめく公道

で実践を重ねるしかない。

それゆえ、なおさら、嘘乗りは

危険を引き寄せる事になる。

早期に真実を見抜く視点を獲

得する事が長い年月に亘り安

全に走行できる事に繋がる。

あと、これは高度な技術に属

する事なので解りにくいかと

は思うが、公道を速く安全に

走るには、旋回時にあまり

寝かさない事だ。

サスは充分に沈めて旋回する

のだが、同じ速度では寝てな

い乗り手のほうが速く安全に

走行できている。(速いとは

区間タイムの事)

この原理と要素を理論的かつ

論理的に正しく理解して実行

するのは、二輪を知る者でな

いと困難だろう。

端的に言うと、寝かせすぎは

遅いのだ。そして安全性も遠

ざかる。

だが、どうして?となると、

乗り手は自分でその定理が

何から来てどうなってそう

であるのかを考えるべきだ。

考えながら乗らないと、二輪

は安全性も適合性も獲得でき

ない。

競馬での乗馬姿勢と二輪ロード

レースでの前傾姿勢は同じ身体

用法で乗る。

上体は背中を脱力させて軽く円

弧を描いて伏せて、腕も脱力さ

せて手綱=ハンドルを保持する。

特に二輪では、上体直立起こし

の天神乗りなどはしない。

アメリカンバイク以外はクラウ

チングフォームが当たり前だ。

スピード競技では直線では伏

せる。競馬の場合はコーナー

でも伏せる。二輪もGP250な

どは伏せっぱなしだ。

排気量最高峰クラスだろうと

ライトウエイトクラスだろう

と、直線では伏せる。

これはなにも競技車両に限らず、

一般公道用車両であろうとも、

ハンドルを低くセットしたマシン

では上体を脱力させた前傾姿勢

を取る。当たり前の事だ。

ド加速時以外はタンクにベタ伏

せではないにせよ、上体は力を

抜いてふわりと被せる。

前傾モデルのマシンに乗る際に

上体起こしで腕を伸ばして突っ

張って上体を硬直させる乗り方

などは存在しない。あり得ない。

誤ったあり得ない事をやってい

るから自分が不適合姿勢である

のに「痛い」だの「きつい」だ

のが生じてそれを車のせいにす

る。その手の事を口にする連中

は二輪など降りたほうがよい。

根本から二輪を運転できないの

だし、苦しい事などやめたほう

がいい。二輪に乗って苦行のよ

うに感じる人生などつまらない

だろうに。

間違いを犯しているのが自分だ

と気づかないまま苦しい事を車

のせいにするなど、二重に過ち

を犯している。

そんな人生とはおさらばして、

二輪を降りたほうがよい。

普通に面圧をかける乗り方を

していると、嫌でもタイヤの

端っこ付近まで使ってしまう。

これは寝かしの度数ではなく

面圧の問題。

タイヤは寝かせるというより

も潰す感覚で乗る。

これが二輪の旋回走行の基本。

寝かすのではなく面圧をかけ

る。コーナリングによる発生

したフォースをタイヤとサス

に伝達させる。

そういう乗り方。

旋回走行は感覚的には圧をか

ける感じ。

そこでの接地感を看守する際

に重要なのがトラクションの

感知だ。感知力が低いと旋回

走行はおぼつかなくなる。

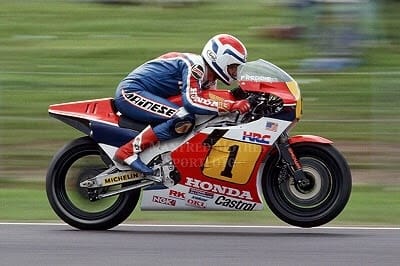

89年式NSR250Rを脇阪寿一が

十国峠で走らせたらあの頃に

タイムスリップした…

バイクが停まっていたら、

タイヤを観るのは当たり前

の事だ。

タイヤを見られるのが嫌なら

車を停めた時にカバーでも

かけておけ。

四輪レーシングドライバーの

脇坂さんが二輪解説している。

マスターGTだ。

89式NSR-SPロスマンズには

私もよく乗った。レーシング

逆シフトにセットした個体。

SPはサスが良いだけでなく、

ホイールもマグネシウムで

保安部品を外せば即コース

を走らせられる車体だった

(オイルポンプは外して混合

にするのは常識)。

同じMC18でも88式よりも

89式のほうが格段に進化し

ていた。次のMC21では更に

熟成されていた。

何が?

あの最悪ハンドリングが型が

新しくなる程徐々にネガ部分

が捨象されて来ていたのだ。

だが、それでもヤマハの良質

ハンドリングにはホンダは最

後まで追いつけなかった。

これは事実だ。

ホンダの車でヤマハを置いて

いく走りが現実に起きていた

のは、それは乗り手が超絶職

人技を発揮していたからだ。

フロントブレーキをあてなが

ら加速とか。それを限界速度

域で行なう。

それだけでなく、いろいろな

事をしないとヤマハに勝てな

いのがホンダだった。

そこに往年の王者スズキが

絡んできて、ある年はスズキ

が最速の年度もあったりした。

1980年代末期~1990年代の

初期は激戦時代で非常に面白

いシーンが観られた、いわば

パラダイス時代だった。

1984年以来2ストレーサーから

撤退していたカワサキさえも

がワークスマシンをGPレース

でテストランさせる程だった。

カワサキ X-09(1992)純レーサー

市販車改造車のF3(フォーミュ

ラ3)レースの人気は、本家本

元のGPマシン(純レーサー)

のレースよりも人気があった。

ある全日本選手権などは1レース

のエントリーが500台、ノービス

クラスの祭典である鈴鹿4時間

耐久レースのエントリーは1500

台(ライダーだけで3000人以上)

という時もあった。予選は1秒の

間に数百人いたりした。

日本国内限定レースのF3の人気

は市販車の人気上昇に直結した。

国産各社は熱いモデルを次々と

登場させていたのが1980年代末

期~1990年代中期だった。

だが、そのブームはF3レース

自体が消滅することにより、

沈静化した。同時に日本の歴史

的な空前絶後のバイクブームは

消滅したのだった。

そして、レース人気の衰退と共

に、一般車においても「乗れな

い人間」が大量発生する社会

現象が登場し、現代に至る。

彼らは別段オートバイが好きな

のではない。単なる移動手段と

して二輪を利用しているだけだ。

極言すれば、「バイク乗り」で

はない。二輪の操作や操縦につ

いての興味は無い。

郵便配達や新聞配達や出前デリ

バリーの人たちをバイク乗りと

は呼ばない。それと同じ。

オートバイに乗るのが目的では

なく、別な目的の為に二輪を利

用流用しているだけ。

それらはオートバイ乗りでは

ない。これガチで。

バイク屋の店長でさえ上体直立

肘張り硬直載りをしている。

見てられない手羽先硬直載り。

二輪の乗り方を知らないのだ。

つまり受験戦争時代を知らない

世代が何の勉強も研究も対策も

無く、大学はボーダーフリー

大学入学時代に生きて来たのと

同じ現象。自分自身での自立的

かつ能動的な傾向と対策努力

もなく、学問に興味もないの

に形だけ大学卒を求めるよう

な時代の人間の二輪の載り方。

一切乗れてはいない。それを

ネットや動画で曝している。

二輪走行偏差値が低すぎて話

にならない。

こうした二輪界の現状の傾向

は、そのまま現代人がどんどん

学力が低下しているのと連動

している。

ある特定世代以降は「作られ

た世代」であるので、頭を弱

くさせられたのだ。

そして、二輪にさえもまとも

に乗れない。

その世代でまともに乗れている

のは、自覚して覚醒して自己変

革した人間だけだ。

この動画のNSRが登場した頃、

ほぼ全員がごく普通に二輪に

乗れていた。

だからこそ、こういうレーシン

グマシンのようなオートバイが

各社から出された。

当然の事だ。

現代のような芸能人が所有欲を

満たす為だけの虚栄心に訴える

オートバイなどはハーレー以外

存在しなかった。

日本車は実動能力と乗り人とが

実走行という現実において密接

な結節を構成する関係にあった

のだ。

それがオートバイの本来の在り

方である。

ゆえに当時は生産者と運用者が

極めて健全な関係、健康的な二

輪環境だったといえるのだ。

それは二輪の根本存立意義であ

る「走り」を追求した車作りを

していたから。

レーシーな車において前傾姿勢

のクラウチングスタイルは当た

り前であり、そのフォームを

自分ができないからと「前傾は

きつい」とか「腰が痛い」など

という誤った自分の乗り方を

自問自省しない寝ぼけた人間

などはレーサーレプリカ大流行

の時代には一人もいなかった。

現代においてもSSモデルやカウ

ル付きモデルで「きつい」だの

「痛い」「疲れる」など言って

いる人間は、一言でもその類の

言を発したら「二輪の乗り方を

一切知らない人間」と断定でき

る。たとえバイク屋だろうと

自称モータージャーナリスト

だろうとだ。

メーカーはタイヤの付いた拷問

器具を作っているのではない

からだ。

自分の乗り方が根本的に悪いの

に車のせいにする。

そうした恥知らずは、かつての

NSR登場当時の日本にはいなか

った。

これ、現実であり、事実。

横浜名物崎陽軒のシウマイ。

幼い頃、体調を崩して食を受

駅弁としてシウマイ弁当は私

LADYBABY "ニッポン饅頭

Nippon manju "Music Clip

「なんちゃってなんて

がんばってるうちに

先輩も本物も

本家も元祖も

超えちゃってくの」

これ、日本のオートバイがそう

なんだよなぁ。

いや、「そうだった」かも。

の一つに数えられる程に日本の

ウイスキーは「ジャパニーズ」

という枠が世界的に認知された。

一方車作りでは、とりわけ二輪

において、欧米車はメーカーご

との色を持っている。

英国トライアンフは車型を言わ

ずともトライアンフ独特の伝統

的スタイルが今も続いている。

ドイツのBMWにしてもボクサー

エンジンを基軸とした自社の

軸線がある。米国ハーレーも

然りだ。

さて、私たち日本の二輪メー

カーにはそうしたスタンスが

存在するのだろうか。

答えは否だ。

世界的に「これは日本車だ」と

いえる「ジャパニーズ」という

スタイルを残念ながら我々は

持っていない。

どんなに世界一の性能を持つ

二輪を日本メーカーが作ろう

とも、やはり自動車後進国で

あった日本は欧米とは歴史性

が異なるので、超えられない

壁がある。

次から次に新開発で高性能車

を日本メーカーは作って来た

が、「伝統」というものは

存在しない。

唯一ホンダのスーパーカブが

継承スタンスを保っているが

いわゆる「ジャパニーズスタ

イル」ではない。

ホンダの二輪作りの先進性は

世界的な二輪発達史の中で焦

眉といえた。1965年に世界初

のDOHCエンジン量産市販車

搭載をホンダは実行した。

日本は海外の技術の模倣から

始まり、黎明期から揺籃期を

経て独自の世界最先端技術を

保有するようになった。

1960年代以降は、地球上の

二輪の先端技術を牽引した

のは間違いなく日本の二輪

メーカーだった。

だが、残念ながら「日本車と

いえばこれ」という軸線が

不在のまま新しい技術開発

のみに腐心してきたのも日

本メーカーの実態だった。

それは帰結としては「色の

なさ」を形成してしまった。

それはまるで「無味無臭の

音楽」のような側面も強く

有する事になる。

イタリアのドゥカティといえ

ばあれ、英国トライアンフと

いえばあれ、ハーレーはあれ、

というような国のメーカーを

代表するスタンスを持つ車作

りを日本メーカーはしてこな

かったのだ。

伝統無きモノヅクリ。

それはどんなに最先端で技術

的に優れた製品を生産しよう

とも、欧米の安定感からする

とやはり「自動車後進国」な

のだなと認識させる。

それは欧米の模倣から日本の

自動車産業が開始されたとい

う歴史性からいたしかたない

事ではあるのだが、日本が世

界に誇る日本刀の存在のよう

な伝統性の欠落が国産車の車

作りについて回るのは、なん

とも歯がゆい思いがある。

2スト二輪はヤマハを中心に

世界の中で突き抜けた技術力

を日本は持っていた。

世界最高峰の世界選手権の競

技車両の世界では日本車=2st

レーシングマシン、という状況

を日本車(ヤマハ、スズキ、カ

ワサキ)が作り上げたが、その

栄光の40年間は欧米の排ガス

規制により人類史から消され

る流れとなった。

「日本車=2スト俊足二輪」と

いう図式が出来上がっていたの

だが、それは伝統性を確保する

までには至らなかった。

一方4ストエンジンモデルも

日本製二輪は極めて優秀な性

能を持つようになったが、前

述のように「日本車といえば

これ」というスタイルを世界

的に認知されるには至ってい

ない。軸線が無いからだ。

マルチエンジンの集合管と

モノサスあたりがかろうじ

て日本が生み出した独自スタ

イルとして世界的に認容され

ている程度だろうか。

世界最先端で、かつ突き抜けた

品質と性能を持つ日本製二輪

ではあるが、スタンスとスタ

イルに欧米のような不朽性を

持ち得ていないのはとても

残念だ。

ヤマハXSR700は、そのあたり

の国産車の流れに一石を投じ

る、日本刀の存在ような不朽

性の確立と継承性の創出とい

う思想性を以て開発製造され

たのだが、社内政治力学によ

りやがて捨象される方向性の

結果となってしまった。

だが、投じた石は小石程度に

はなったのではなかろうか。

それは「解る人」を多少なり

とも日本に生み出したから。

(トラディショナルという

伝統文化を重んじる欧州では

XSR700の登場は絶賛された)

世界のオートバイを愛する人

たちへ、使い捨て乗り捨ての

モデルではなく継続性も求め

る事に多少なりともXSR700の

登場は貢献したのは事実だか

ら。

他メーカーから似たような傾

向のモデルが後続機主として

連続して登場したのがその証

左といえるだろう。

ただ、「ジャパニーズスタイ

ル」という日本車の基軸を

創出するまでには現在も至っ

ていない。

過去の歴史は覆らないが、こ

れから未来に向けての歴史は

新たに創る事ができる。人の

在り方次第で。

日本製二輪の新たなスタイル

を確立して行くことはできる

のだ。

それは、日本のウイスキーが

ジャパニーズというカテゴリ

ーを世界の中に確立したよう

に。

実際にこれに乗ってみて判った

事。

それは、2ストから4ストになっ

ても、ベスパの命名のきっかけ

となったスズメバチの音は完全

に消滅してはいないという事実。

2スト程顕著ではないが、独特

なビーンという蜂の羽音のよう

な音質を奏でる。

ある一定の回転以上になると

2ストとは異なるヒューンと

いう3バルブエンジンの4スト

モーター音に変化するが、ア

イドリングからの軽いレーシ

ングではスズメバチの羽音。

往年のベスパ独特のサウンド

テイストが4st新ベスパになっ

てもやや残されているのが面

白い。国産の4stスクーターの

音とは明らかに異なる。

これは実際に乗ってみるまで

知らなかった。

国産オートバイではカワサキ

がZ900RSの開発製造にあたり、

ノーマルマフラーの排気音に

こだわり抜いたという逸話が

あるが、もしかするとVespa

も開発過程で音質にもこだわ

った可能性もある。

Vespaは1946年に排気音から

イタリア語でスズメバチ=

vespaという車名が誕生した。

当時社主だったピアッジオ氏

が「この音はまるでスズメバ

チだ」と言ったので、それが

プロトタイプ以降の制式製品

名となった。

4ストエンジン世代になって

も、そのマインドがサウンド

テイストとして受け継がれて

いるのかも知れない。

ヨーロッパ各先進国の車作り

は、日本よりも遥かに伝統を

重んじる継承思想が徹底して

いるからだ。

これは英国車、ドイツ車、フ

ランス車、イタリア車におい

て顕著だ。特に二輪にあって

はその傾向性がかなり強い。

アメリカもハーレーなどは

そうした基本ベースを変更

しない姿勢で車作りに取り

組んで来た。最近でこそ変

化球車両を出して不評を買っ

たが。

欧米のメーカーは日本メー

カーのように次から次新機

軸の車を出してすぐに廃版

にするという事はしない。

メーカーの軸線があって伝統

を重んじる。

ユーザーにおいても大切に

乗り継いで行ける車であり、

製作者においても軸線がぶ

れない車作りをしている。

それは新型車にあっても、

それまでの自社のスタンス

を崩さないのだ。

イタリアのピアッジオ社が作

るVespaはその代表的な一つ

の車といえるだろう。

1995年の大型二輪免許簡易化

以降、オートバイの乗車姿勢

で間違った姿勢が日本で広ま

ってきている。

つまり、座禅のような上半身

姿勢を取る事が二輪でも正し

い姿勢かと大誤認をしている

事例。

これは大間違いだ。

二輪には二輪の乗車に適した

身体用法がある。

この誤った危険な硬直乗車姿

勢は、精神論を国民に注入し

たがっている警察および警察

関連団体(二輪車普及安全協

会等)が推進している硬直姿

勢だ。

主として体制派からこの危険

姿勢が正しいかのようなキャ

ンペーンが突如として始まっ

た。それが90年代中期。

それまでは警察系でも教習所

でも「上体は脱力させて自然

に背骨は力を抜いて曲げろ」

と指導されていた。これは事実

だ。

だが、何かを思いついたよう

に突如として上体直立硬直姿

勢が注入され始めたのが1990

年代中期だったのだ。胸を

張って威厳を保って堂々と

乗れ、という精神論まで民間

国民に向けて説かれるように

なってしまったのである。

それは警察外郭団体である

安全協会や公認教習所によっ

て。(だが、実用実力本位の

実戦走行を旨とする白バイは

旧来の上半身脱力肩落とし

背骨軽く曲げを運用している。

これはある種、実用実力の

独占といえる。さらに、運転

免許検定では不合格とされる

ブレーキ2本がけを白バイは

励行しており、真実の実用性

を独占している。国民には指

四本がけを推奨し自分たちは

実戦的な有効用法を使用して

いる)

そして、洗脳された国民の多

くが、この誤った上体硬直垂

直立ての姿勢が正しい二輪乗

車姿勢かと盲信しはじめた。

真実を見つめようとする自己

思考力を捨てて。

私はなぜ現代において異様な

ほどに上体立て硬直載りが

爆発的に増えたかについて、

これは一つの社会世相の右傾

化によるものだと判断してい

る。

思考無き洗脳国民の人口増加

と共に、オートバイを適正適

切安全に乗る為の乗車姿勢が

事実上消滅して行っているか

らだ。

また、大誤謬危険姿勢を正し

いとしてキャンペーンを張っ

ているのが体制側諸団体であ

る事実を鑑みると、やはり

世論の右傾化、独立自己思考

抹消の潮流と合体していると

見ざるを得ない。

それは奇しくもオートバイと

いうものがかつてのような気

概ある人々の反骨の乗り物で

はなく、広く一般的に国民の

趣味性として普及するのと連

動するという社会的皮肉を見

せている。

だが、危険なものは危険だ。

ビルの屋上の凍った欄干の

上で下駄を履いてケンケン

するが如き危険な硬直直立

乗車姿勢で二輪を運転する

のはやめたほうがよい。

オートバイが見えてない人には

本間氏の言う意味が解らない。

理解不能。

まともに二輪に乗れている

人間は世の中一人もいない。

1938年製のハーレー。

尾道さくらホテルのオーナー

ホテルの1Fは喫茶レストラン。

1メートルの席でプリンを

食べた(笑

『週刊バイクTV』#911「バイクショップ探訪

~Vespa編~」【チバテレ公式】

関東のローカル県である千葉。

東京湾岸エリアは首都圏に入

るが、東の右側は関東とは思

えぬ程に超ローカルなのがザ

千葉県だ。

関東では「チバラギ」などと

呼ばれたりもする。

だが、実は関東では箱根、秩

父、群馬に匹敵する走り場所

の宝庫でもあるのが千葉県な

のだ。

東日本では珍しく唯一熊が棲

息していない県。(東京都な

どは西部山間部にウジャウジャ

熊がいる)

高い山は一切無いが、適度な

高原ワインディングと広大な

海に囲まれた県が千葉県だ。

いわば、関東首都圏の穴場が

千葉県。場所によりがらりと

地形と景色が変わるのが千葉。

いわゆるバーチね。

壮大な海岸線を見せる九十九里

浜も千葉県だ。

唯一の欠点は、高い山が無いの

で山岳渓流が不存在で、マス族

が棲息していない事、それのみ。

九十九里浜。

ここのシーサイドロードなどは

もう最高だ。

昔、ここで海を見ていたら、赤

いオープンに乗った深作欣二監

督が一人でやって来て、隣りに

車を停めて海を1分秒程眺めて

サッと去って行った事があった。

キャスケット帽を被っていて

さまになってた。赤いオープン。

キョンキョンが「♪赤いコン

バーチブルから」と歌ってた頃。

その千葉テレビ公式のバイク

動画配信番組『バイクTV』。

登録者数めっちゃ少ない(笑

地元千葉県内のバイクショップ

やよいとこ紹介をするバイク番

組だ。

レポーターは男性のReiさん。

それとママさんレポーターの

アミさん。息子さんと二人乗

りでベスパで走っていたりし

たそうだ。

関東の秘境(笑)、千葉県の公式

TVであるチバテレの動画配信

番組、よろしくね。

二輪に乗ってどこかに行くのは

単純に面白い。

それはなにもツーリングという

名称に拘泥せずとも。

オートバイは、5km走ればそれは

もう走り旅だ。

乗って走る事自体が面白い。

こうした面白さは四輪では味わ

えない。