さて、澤地さんのお話ということですが、その内容をここに詳しく書き記すことはできないので、それについては以下の『シネ・フロント』別冊第37号に載っている澤地さんのエッセイをぜひお読みください。映画の解説、鶴彬の作品紹介、映画シナリオ、さらに出演者や監督のメッセージも載っています。

シネ・フロント社発行 定価700円

お話の中では次のような点が印象に残りました。

●鶴彬の作品を初めてまとまった形で世に知らしめたのは一叩人(いっこうじん)という編集者で、彼は「鶴彬の遺作のすべては川柳文学のバイブルである」と語っています。鉄筆ガリ版印刷で主宰誌『川柳東』の別冊「反戦川柳人鶴彬の記録」全3巻がそれでした。彼と澤地さんとの出会い、そして彼の意思を継いで『鶴彬全集』を自費で増補復刻した経緯などは、まさに偉大なる編集者の姿を見た気がします。

●今、異端児がようやく故郷に迎え入れられた、そんな印象です。川柳は文学の中ではずっと端のほうに位置する極めて弱い存在であった。鶴彬の没後7年間は戦争へと進む時代であり、人々からは完全に忘れられていた。それが復活するのは昭和33年に『県民の友』という新聞に載ったからであり、一叩人がこれに「目眩がするほどのショックを受けた」そうです。川柳がプロレタリア文学とは違った存在であったこともなかなか知る人の少ないことの背景にあるのかも知れないですね。

●あの何の保障も無い、思想の自由も無い時代に大変な闘いがあり、抵抗があった。今、鶴彬が生きていたらいったいどんな川柳を作ったでしょうか。彼は小林多喜二を尊敬し、石川啄木についても同様に思っていました。鶴彬の川柳と今の時代はどうつながっているのでしょうか。

次に澤地さんの講演後の映画上映に先立って、神山征二郎監督と主役を務めた俳優の池上リョウさんから舞台挨拶がありました。実は神山監督はこの日、第26回「日本映画復興会議・復興賞」受賞の式典参加を蹴っての参加でした。

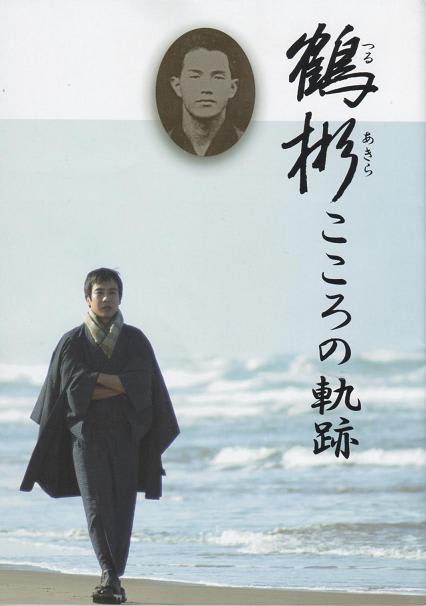

監督は「鶴彬って誰?という状態だったが、次第にその魅力に惹かれていった。全くお金が無い中での映画製作になった。いつもの10分の1の予算、7分の1のスタッフ、ボランティア総動員を条件に、手弁当の映画作りになった。生涯で忘れがたい仕事になったかも知れない。今日来る時、空港で初めて澤地さんにお会いし、ちょうど買っていた本にサインしてもらった」など話し、池上さんは「勉強しながら役を演じ、この機会が与えられたことにとても感謝している」と挨拶しました。

映画は約1時間30分でした。冒頭にこの映画製作に協賛・賛同出資した個人・団体・会社などが紹介されてます。小額ながらも機関紙出版も協力させてもらいました。

幼少期から29歳の獄中病死まで、ドラマ仕立てで、その時その時の作品も紹介されながら、先へ先へと人生を急いでいった鶴彬の生涯が胸に迫りました。いつも鶴のことを心配している井上剣花坊の妻信子役の樫山文枝さんがすばらしかったです。