お城のデータ

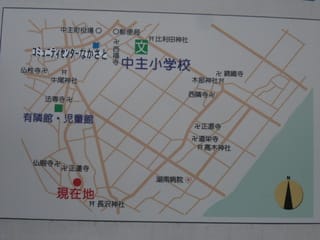

所在地:栗東市下鈎町 map:http://yahoo.jp/Z_5iS4

別 称:鈎陣屋・真宝館・永正寺館

区分:陣所

現状:寺院

築城期:室町期

築城者:足利義尚

遺 構:土塁・堀跡・現地説明板

目標地:永正寺

駐車場:永正寺に駐車

訪城日:2013.1.28

お城の概要

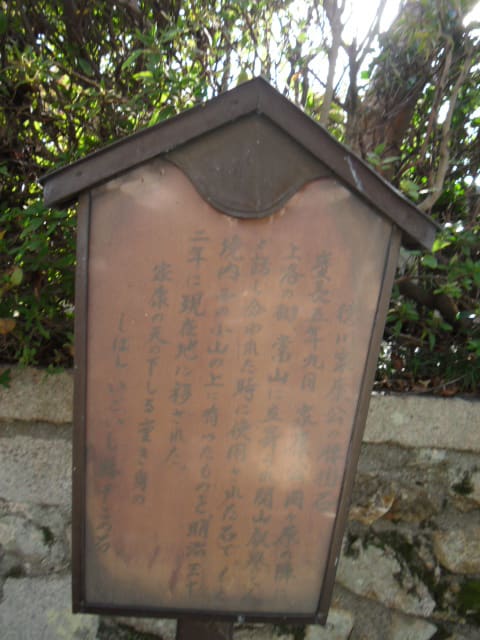

室町幕府第九代将軍足利義尚が構えた陣所。 六角氏を追って鈎の山徒真宝坊の居館だった真宝館に陣を敷いた。現在の永正寺の地にあった。

この「鈎の陣」の石碑は、永正寺ではなく上鈎池西側の公園にあります。

この「鈎の陣」の石碑は、永正寺ではなく上鈎池西側の公園にあります。

鈎陣所跡には、現在永正寺が建っています。寺の周囲には土塁と堀跡が残っており、広さからみて主郭であると思われます。鈎陣所は、複数の曲輪をもった、およそ120間四方のほとんど城郭といってよい規模を有していたとされています。

ただ、これら土塁の痕跡と小さな説明版。京都の外で将軍が没した重要な史跡である。

お城の歴史

長享元年(1487)、将軍足利義尚は、領地の横領を繰り返し幕府への反抗姿勢をとり続けていた六角高頼を討伐するため、近江に親征し鈎に陣を構えた(鈎の陣)。これに対し高頼は、居城観音寺城を放棄し甲賀へ逃れた。高頼は、甲賀山中でゲリラ戦を展開し、義尚軍は高頼勢を攻めきれず膠着状態となった。

義尚はそのまま鈎に長期間とどまることになり、鈎陣所はさながら仮の御所として機能した。京より公家が訪れ、陣中で歌会なども催されたが、同時に義尚は酒色に耽るようになった。そして、鈎着陣から約1年半後の長享三年(1489)三月に、鈎陣中で25歳の若さで病没した。なお鈎在陣中の同二年(1488)、義尚は名を義煕と改めている。

現地には今も土塁の痕跡が残されています。

現地には今も土塁の痕跡が残されています。

一時義尚が陣を置いた場所については、史料には「真宝館」と書かれており、現在の永正寺(栗東市上鈎)付近に比定されています。

一時義尚が陣を置いた場所については、史料には「真宝館」と書かれており、現在の永正寺(栗東市上鈎)付近に比定されています。

また周囲には「寺内」の地名が残り、真宗寺内町との関連も指摘されています。

現地には今も堀の痕跡が残されている。

現地には今も堀の痕跡が残されている。

長享・延徳の乱とは、室町時代後期の長享元年(1487)と延徳3年(1491)の2度に亘って室町幕府が行った近江守護・六角行高(後の六角高頼)に対する親征で、六角征伐とも称される。なお、1度目の出陣は近江国栗田郡 鈎(まがり)(現:栗東市)に在陣したため、別に鈎の陣とも称される。

1467年から10年続いた「応仁・文明の乱」の争乱の最中、諸国では国人や地侍といった層が室町幕府の近習・奉公衆や公家・寺社の荘園を押領し、近江国でも守護の六角高頼みずからが荘園を押領することによって勢力を拡大していた。正確には、六角氏は近江国内の国人・地侍に荘園を押領させることによって彼等を六角家臣団として取り込もうとしたのである。応仁の乱がどうやらおさまると、幕府はそれらの押領地の奪回をはかることになる。近江に領地を持つ奉公衆(幕府の直轄軍)は46人いたが、その中には六角に領地をとられたせいで餓死する者もいたという。

長享元(1487)年9月12日、第9代将軍足利義尚が自ら六角討伐の軍勢を率いて京を出陣した。兵力は391騎8000人、赤地金襴に桐唐草の模様の直垂、重藤の弓、吉光の太刀……と、美々しく着飾った義尚を一目見ようと見物人が群れ集まった。幕府軍は一旦は琵琶湖の西岸の坂本に入って諸大名の軍勢の合流を待つ。参陣する大名は細川・斯波・畠山・山名・一色・冨樫・京極・武田といった面々である。まず細川勢が琵琶湖を渡って山田・志那(草津市西部)に上陸、別軍が琵琶湖の南の瀬田を経由して六角の本拠湖東を目指す。六角方は去る9月11日には南近江の各地にて布陣を終えていた。幕府軍は24日には八幡山・金剛寺を攻めるが六角方は退却、野洲河原で合戦が起こったが大したものではなく、六角高頼も本拠の観音寺城を出て甲賀郡に退却した。高頼本人は赦免の道を探っていたが、せっかく押領した土地を手放すつもりのない家臣団は交戦の構えを崩さなかった。

将軍義尚は10月4日に坂本から琵琶湖を渡って栗太郡の鈎(まがり)の安養寺に陣を構えた。ここは甲賀郡の入り口近くである。諸大名の軍勢も現在の栗東・草津・守山その他の地域に分散して布陣する。この戦役を「鈎の陣」と呼ぶ。義尚が父の義政に歌をおくる。「坂本の浜路を出て浪安く養ふ寺にありと答へよ」。義政の返歌は「やかてはや国収りて民安く養ふ寺を立ちぞ帰らん」。

まず浦上則宗の軍勢が甲賀郡に侵入するが六角高頼はやはり正面切った抵抗をせずに姿をくらました。義尚は27日には手狭な安養寺から少し北東にある上鈎の真宝館に移動した。12月2日夜、六角に加担する甲賀衆が義尚の陣所に夜襲をかけた。いわゆる「甲賀忍者」が有名になるのはこの時からである。「鈎の陣」に参加した甲賀武士は53家、特に活躍したのが21家あったというが定かでない。この前後に幕府方大名の陣地で火事が続発し、それらも甲賀忍者の仕業であるという。具体的には閏11月に伊勢貞誠の陣で、12月に織田広近の陣で、翌年5月浦上則宗の陣で出火している。

六角高頼の行方を掴めない幕府軍は持久戦の態勢に入ったが、将軍義尚はかなり立派なつくりの陣所「大樹御所」に籠り、京からかわるがわるやってくる公家や僧侶と和歌や連歌や蹴鞠や学問に耽る生活を送るようになる。長享2(1488)年の8月に義尚が内大臣の位をもらった時には大勢の公家が参賀にやってきた。ちなみに義尚の父の義政はこのころ東山山荘の庭づくりに夢中である。

しかし政治的には義尚は六角が押領していた寺社や公家の荘園を側近に与えて反発を招き、長引く滞陣のため幕府軍全体の志気も衰えた。結城兄弟や二階堂政行といった側近は義尚を遊興に耽らせることによって実権を握り、周囲に滞陣する大名の部将の中には六角側に内通する者もいた。実は幕府第一の実力者である細川政元その人が六角と密かに連絡をとっており、これは将軍義尚の権勢があまり拡大しないようにするための策略であった。そして、将軍の陣所から1里か2里のところに六角方の軍勢がいたにもかかわらず、側近に騙された義尚はそのことを全く知らない有り様であった。

長享2(1488)年秋、義尚は病に倒れた(少し前に「義煕」に改名)。しばらく前に側近の二階堂政行を通じて陰陽博士から「六十人の刀鍛冶に六十本の刀を打たせれば敵を誅滅出来る」との話を聞き、陣中にて打たせていた六十本の刀が完成した翌日であったという。母の日野富子が看病に駆けつけ、一旦回復したので(富子は)京に戻ったが、翌年3月16日に重態に陥り、26日にわずか25歳の若さで陣没した。最後は水と酒しか受け付けなかったという。甲賀忍者に刺殺されたとの俗説もある。

諸大名の軍勢も近江から退却した。六角高頼は押領した荘園を返還することで幕府と和睦しようとしたが、家臣の反対によって果たせず、延徳3(1491)年には再び幕府軍の討伐を受けることとなる。今回も将軍みずからの出陣であるが、第10代将軍義材本人はあまり近江の奥には入らず京にほど近い園城寺(三井寺)に本陣を置き、今回は六角の将を謀殺したり戦闘で300人ほど討取る等の戦果を挙げた。またしても甲賀郡に逃れた六角高頼を捕えることは出来なかったものの、それなりの成果をあげたと判断した義材は京に凱旋するが、明応2(1493)年には細川政元のクーデターにあって失脚した。それまで潜伏していた六角高頼が勢いを取り戻す。幕府は再々度の討伐軍を派遣するも撃退され、その後二度と近江に侵入することが出来なくなったのである。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、ウィキペディア

本日も訪問、ありがとうございました。

裏門

裏門

天然記念物美松(うつくしまつ)自生地・・・平松公民館敷地内

天然記念物美松(うつくしまつ)自生地・・・平松公民館敷地内

平松公民館

平松公民館

長屋門の内側

長屋門の内側 門を入ると、正面に止め石!

門を入ると、正面に止め石! 長屋門『大庄屋久保屋敷』の表札(読めませんが)

長屋門『大庄屋久保屋敷』の表札(読めませんが) 羽田陣屋跡と遠景(雪野山城=木の向こう・・・後藤屋敷の詰め城)

羽田陣屋跡と遠景(雪野山城=木の向こう・・・後藤屋敷の詰め城) ハートピア入口に説明板

ハートピア入口に説明板

北に伊庭山(佐生城・仮称北須田山城・仮称伊庭山城)

北に伊庭山(佐生城・仮称北須田山城・仮称伊庭山城) 明治6年作成の「北荘村地券取調絵図」には、宮荘清水ヶ井遺跡南北1/3町・東西1/2町の長方形に土塁で囲まれ、西を除く三方には二重の、西には三重の濠を巡らせ形で表し、内部に建物二棟米藏。

明治6年作成の「北荘村地券取調絵図」には、宮荘清水ヶ井遺跡南北1/3町・東西1/2町の長方形に土塁で囲まれ、西を除く三方には二重の、西には三重の濠を巡らせ形で表し、内部に建物二棟米藏。

宮荘集落の北の表示板

宮荘集落の北の表示板

古い石積も、削岩です。

古い石積も、削岩です。 比江正蓮寺(真宗木部派)

比江正蓮寺(真宗木部派)  下積石垣

下積石垣

堀痕が周囲に残るが、宅地化で異形化している。

堀痕が周囲に残るが、宅地化で異形化している。

北東から遠景(林部に建物、竹林部に土塁が残る)

北東から遠景(林部に建物、竹林部に土塁が残る) 南から

南から 南から遠景

南から遠景

法泉寺駐車場(門前)

法泉寺駐車場(門前)  正面の林が「服部陣屋」

正面の林が「服部陣屋」

法泉寺

法泉寺

鐘楼の下石垣は遺構!

鐘楼の下石垣は遺構!

大光寺・・・西側より

大光寺・・・西側より 大光寺は第75代内閣総理大臣の宇野宗佑元首相の墓所にもなっている寺院。

大光寺は第75代内閣総理大臣の宇野宗佑元首相の墓所にもなっている寺院。 中堀

中堀

中堀

中堀 中仙道道標

中仙道道標

外堀

外堀

:城域よりも三之宮神社の方が城らしい。

:城域よりも三之宮神社の方が城らしい。 駐車は三ノ宮神社の参拝者用を利用

駐車は三ノ宮神社の参拝者用を利用 八幡神社から東の「ホッタヤシキ」を望む・・・空き地。

八幡神社から東の「ホッタヤシキ」を望む・・・空き地。

山上藩・陣庁=紅葉橋西詰

山上藩・陣庁=紅葉橋西詰

この「鈎の陣」の石碑は、

この「鈎の陣」の石碑は、 現地には今も土塁の痕跡が残されています。

現地には今も土塁の痕跡が残されています。

一時義尚が陣を置いた場所については、史料には「真宝館」と書かれており、現在の永正寺(栗東市上鈎)付近に比定されています。

一時義尚が陣を置いた場所については、史料には「真宝館」と書かれており、現在の永正寺(栗東市上鈎)付近に比定されています。

現地には今も堀の痕跡が残されている。

現地には今も堀の痕跡が残されている。

堀跡と思われる小川が残る他は宅地

堀跡と思われる小川が残る他は宅地

堀跡と思われる小川が残る他は宅地

堀跡と思われる小川が残る他は宅地 三上陣屋(みかみじんや)は滋賀県野洲市野洲町三上(近江国野洲郡)にあった三上藩の藩庁である。

三上陣屋(みかみじんや)は滋賀県野洲市野洲町三上(近江国野洲郡)にあった三上藩の藩庁である。

堀跡と思われる小川が残る他は宅地

堀跡と思われる小川が残る他は宅地 車は三上山裏登山口駐車場(天保義民碑前)

車は三上山裏登山口駐車場(天保義民碑前)

車は三上山裏登山口駐車場(天保義民碑前)・・・約10台可

車は三上山裏登山口駐車場(天保義民碑前)・・・約10台可