永原御殿の石垣

永原御殿の石垣

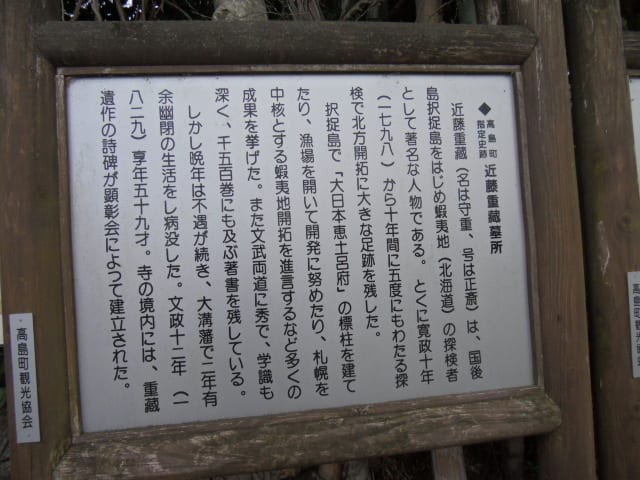

御殿跡の西側には石積みが残り、御殿の門が同町の浄専寺に移築されているが、この門の管理状態はあまり良いとはいえない。

御殿跡の西側には石積みが残り、御殿の門が同町の浄専寺に移築されているが、この門の管理状態はあまり良いとはいえない。

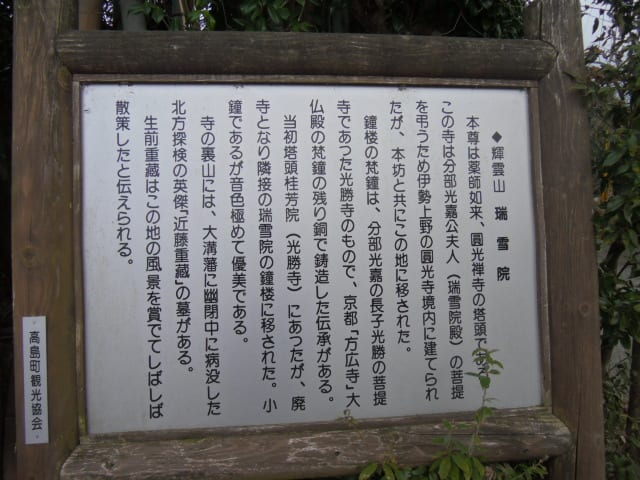

また、草津の芦浦観音寺に貞享2年(1685)に移建された一棟が観音寺書院(重要文化財)として残されいる。

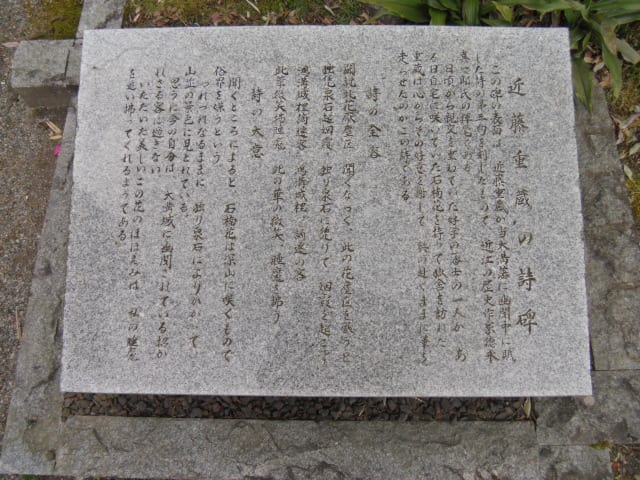

城館跡の南東部に立つ碑

城館跡の南東部に立つ碑

永原御殿は、江戸期に将軍が上洛する際の宿舎として造られたもので、近江国内では永原御殿以外に柏原御殿,伊庭御殿,水口御殿(水口城)がある。

永原御殿は、江戸期に将軍が上洛する際の宿舎として造られたもので、近江国内では永原御殿以外に柏原御殿,伊庭御殿,水口御殿(水口城)がある。

将軍家が中山道を通って上洛する場合、永原御殿の次の宿舎は京都二条城であった。

この永原御殿も、貞享3年(1686)、幕府の命によって廃城となった。

永原御殿は、慶長6年 (1601)に徳川家康が最初に宿泊し、以後、家康が6回、二代秀忠2回、三代家光が寛永11年(1634)に泊まったのを最後として、 計10回利用されました。

永原御殿は、慶長6年 (1601)に徳川家康が最初に宿泊し、以後、家康が6回、二代秀忠2回、三代家光が寛永11年(1634)に泊まったのを最後として、 計10回利用されました。

浄専寺に移築された永原御殿の移築門

浄専寺に移築された永原御殿の移築門

永原御殿は御茶屋御殿の遺構です。御茶屋御殿とは徳川将軍が上洛の際に整備した宿泊所を指し、近江には東海道に水口城が、 中山道に柏原御殿、朝鮮人街道に伊庭御殿が、そして中仙道と朝鮮人街道の近くに、この永原御殿が整備されました。

1国に4ヶ所も御茶屋御殿が整備されたのは近江だけです。これは近江が京都に近く、朝廷を牽制するのに最も適した所だったためでしょう。

永原御殿を始め各御殿は、いずれも石垣や土塁を用いた城郭の構造を示しており、御殿が、単なる将軍の宿泊施設だけではなく、 有事に備えた軍事施設の性格を併せ持っていたことを示しています。

幕藩体制が確立した三代将軍以降、将軍上洛の必要性がなくなり、これらの御殿は役目を終え、廃されることになります。

遺跡の概要

永原御殿は、江戸時代前期に将軍が上洛する際の専用宿泊所のことで、お茶屋御殿とも呼ばれた。近江には4箇所お茶屋御殿がある。京都から東海道を経て、朝鮮人街道を北上し、彦根から中山道に入る道筋に永原御殿、伊庭御殿、柏原御殿と東海道を通るときのために水口御殿が設けられていた。 永原御殿は、成り立ちは明確ではないが、慶長6年(1601年)に徳川家康が江戸へ向かう途中に宿泊しているのが最初である。 以降、慶長19年(1614年)までの間に家康・秀忠が7回宿泊し、元和元年(1615年)と元和9年(1623年)に秀忠が宿泊している。寛永11年(1634年)、第3代将軍家光が永原御殿の最後の宿泊となり、貞享2年(1685年)に廃止される。

発掘調査の結果

今回の発掘調査地は、三之丸の馬屋跡推定地で、現況では水田となっている。三之丸は、二之丸の東側に寛永11年(1634年)の御殿改修工事によって付加される。三之丸には「御馬屋」「御米蔵」「伊賀衆之家」「番所」等が置かれていた。 検出した遺構は、17世紀中頃の馬屋跡の礎石と溝跡、土坑跡である。遺構面は表土下30cmである。

検出遺構

溝跡(SD1)は幅1.0m、深さ0.4mで、瓦が数点出土する。溝跡(SD2)は幅1.1m、深さ0.2mで、遺物の出土はない。

溝跡(SD3)は幅1.8m、深さ0.15mで、多数の瓦が出土している。

土坑跡(SK1)は不定形の土坑跡で、深さ0.1mで、瓦が数点出土する。

馬屋跡(礎石建物)は礎石を8基検出した。礎石は、縦30~60cm、横20~40cmの方形か長方形で、石仏を転用したものもある。

出土遺物

礎石(SP1)は花崗岩製の石仏(阿弥陀如来)である。高さ39.4cm、幅26.5cm、厚さ13.4cmをはかる。SD3からは江戸時代初頭の平瓦や唐草紋の軒平瓦が出土している。

その後の永原御殿

永原御殿は、寛永11年(1634年)の大改修、寛文元年(1661年)の改修、寛文10年(1670年)の修理を経て、その役目を終え、貞享2年(1685年)に取り壊されることになる。

永原村は、代官支配地として草津市芦浦観音寺の支配下にあり、御殿の維持・管理は、寛永11年以降も代官観音寺が行ってきた。貞享2年には芦浦にて入札が行われ、建物等が取り壊しとなり、本丸、二之丸、三之丸の土塁部分に竹を1467本を植える入札も行われ、この時の植栽が現在に続く竹林となっている。

三之丸は、元禄三年(1690年)以降は農地と化す。宝永2年(1705年)にはすべて焼き捨てられ、空地となる。その後、御殿跡の管理は、永原村の庄屋から村役人を経て明治になると御殿は払い下げとなる。

発掘調査の成果

ポイント1 永原御殿の建築設計図(指図)とおり「御馬屋」を発掘調査で、確認することができた。この建築指図は、寛永11年の改修工事に膳所城主・菅沼織部正と代官観音寺のもと、幕府大工頭中井正純が設計したものである。

ポイント2 「御馬屋」は、指図では梁行き3間×桁行き50間の長大な建物であるが、その建物が礎石建ちであることがわかった。礎石1は石仏(阿弥陀如来1対)を転用した珍しい事例で、仏面を上にして設置されていた。

ポイント3 SD1とSD3から出土した瓦は、馬屋の棟瓦の可能性がある。寛文元年(1661年)の改修の際には、馬屋の棟瓦370枚を補修している。(御殿内の瓦葺建物は、本丸の南矢倉門・玉薬蔵、二之丸南門、三之丸米蔵のみで、大半の建物は板葺で棟にだけ瓦を置いていた。)

参考文献 『近江の山城 ベスト50を歩く』中井 均 2006 サンライズ出版

『野洲市歴史民俗博物館研究紀要』第12号 2007 野洲市歴史民俗博物館

永原御殿跡現地説明会資料2007.10.20 野洲市教育委員会

参考:HP、現地説明板、 近江 永原御殿(永原城)/近江の城郭、永原御殿跡現地説明会資料 野洲市ホームページ

3代将軍・家光も使った?

馬屋跡を検出

=将軍宿泊施設「永原御殿跡」から=

▲三の丸の馬屋推定地 ▲三の丸の馬屋推定地

|

野洲市教委文化財保護課はこのほど、同市の永原御殿跡調査結果を公表した。

永原御殿は、江戸時代前期に将軍が上洛する際の専用宿泊所のことで、お茶屋御殿とも呼ばれた。近江には四箇所のお茶屋御殿がある。京都から東海道を経て、朝鮮人街道を北上し、彦根から中山道に入る道筋に永原御殿、伊庭御殿、柏原御殿と東海道を通るときのために水口御殿が設けられていた。

永原御殿は、成り立ちは明確ではないが、慶長六年に徳川家康が江戸へ向かう途中に宿泊しているのが最初である。以降、慶長二十年間までの間に家康・秀忠が七回宿泊し、元和元年と元和九年に秀忠が宿泊している。寛永十一年、第三代将軍家光が永原御殿の最後の宿泊となり、貞享二年に廃止される。

今回の発掘調査地は、三之丸の馬屋跡推定地で、現況では水田となっている。三の丸は、二の丸の東側に寛永十一年間の御殿改修工事によって付加される。三の丸には「御馬屋」、「御米蔵」、「伊賀衆之家」、「番所」などが置かれていた。検出した遺構は、十七世紀中頃の馬屋跡の礎石と溝跡、土坑跡である。馬屋跡(礎石建物)は礎石を八基検出した。礎石は、縦三十~六十センチ、横二十~四十センチの方形か長方形で、石仏を転用したものもある。

発掘調査の成果は、次の通り。

永原御殿の建築設計図(指図)とおり「御馬屋」を発掘調査で、確認することができた。この建築指図は、寛永十一年の改修工事に膳所城主・菅沼織部正と代官観音寺のもと、京都大工頭中井正純が設計したものである。「御馬屋」は、指図では梁行き三間×桁行き五十間の長大な建物であるが、その建物が礎石建ちであることがわかった。礎石1は石仏を転用したもので、仏面を上にして設置されていた。出土した瓦は、馬屋の棟瓦と推定される。寛文元年の改修の際には、馬屋の棟瓦三百七十枚を補修している。御殿内の瓦葺建物は、本丸の南矢倉門・玉薬蔵、二之丸南門、三之丸米蔵のみで、大半の建物は板葺で棟にだけ瓦を置いていた。

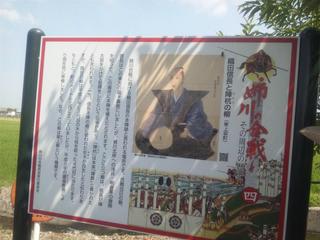

姉川古戦場

姉川古戦場

遠藤直経の討死の墓(圃場整備で移設)

遠藤直経の討死の墓(圃場整備で移設)

勝山(岡山)遠景

勝山(岡山)遠景 茶臼山本陣・・・遠景

茶臼山本陣・・・遠景

御殿跡の西側には石積みが残り、御殿の門が同町の浄専寺に移築されているが、この門の管理状態はあまり良いとはいえない。

御殿跡の西側には石積みが残り、御殿の門が同町の浄専寺に移築されているが、この門の管理状態はあまり良いとはいえない。

城館跡の南東部に立つ碑

城館跡の南東部に立つ碑

永原御殿は、江戸期に将軍が上洛する際の宿舎として造られたもので、近江国内では永原御殿以外に

永原御殿は、江戸期に将軍が上洛する際の宿舎として造られたもので、近江国内では永原御殿以外に 永原御殿は、慶長6年 (1601)に徳川家康が最初に宿泊し、以後、家康が6回、二代秀忠2回、三代家光が寛永11年(1634)に泊まったのを最後として、 計10回利用されました。

永原御殿は、慶長6年 (1601)に徳川家康が最初に宿泊し、以後、家康が6回、二代秀忠2回、三代家光が寛永11年(1634)に泊まったのを最後として、 計10回利用されました。 浄専寺に移築された永原御殿の移築門

浄専寺に移築された永原御殿の移築門

▲三の丸の馬屋推定地

▲三の丸の馬屋推定地