お城のデータ

所在地:滋賀県米原市番場 map:https://yahoo.jp/0AARyJ

現 状:山林・山腹。

北条仲時

|

| |

|---|---|

北条仲時画像(蓮華寺蔵)

|

|

| 時代 | 鎌倉時代末期 |

| 生誕 | 徳治元年(1306年) |

| 死没 | 元弘3年/正慶2年5月9日(1333年6月21日) |

| 別名 | 時阿(法名) |

| 墓所 | 滋賀県米原市の蓮華寺 |

| 官位 | 従五位下弾正少弼、越後守 |

| 幕府 | 鎌倉幕府六波羅探題北方・信濃守護 |

| 主君 | 守邦親王 |

| 氏族 | 北条氏(普恩寺流) |

| 父母 | 父:北条基時、母:未詳 |

| 兄弟 | 仲時、高基 |

| 子 | 友時、女子 |

北条 仲時(ほうじょう なかとき)は、鎌倉時代末期の北条氏一門。鎌倉幕府最後の六波羅探題北方である。普恩寺流で第13代執権である北条基時の子。普恩寺 仲時(ふおんじ なかとき)とも呼ばれる。

生涯[編集]

元徳2年(1330年)11月(7月21日)、鎌倉を発って上洛する[1]。12月27日、六波羅探題北方となる[1]。

元弘元年(1331年)の元弘の乱で、大仏貞直、金沢貞冬ら関東からの軍勢と協力し[2]、挙兵して笠置山(京都府相楽郡笠置町)に篭城した後醍醐天皇を攻め、天皇を隠岐島に配流する[1]。さらに護良親王や楠木正成らの追討・鎮圧を担当する[1]。

元弘3年/正慶2年(1333年)5月、後醍醐の綸旨を受けて挙兵に応じた足利尊氏(高氏)や赤松則村らに六波羅を攻められて落とされると、5月7日に六波羅探題南方の北条時益とともに、光厳天皇・後伏見上皇・花園上皇を伴って東国へ落ち延びようとしたが、道中の近江国(滋賀県)で野伏に襲われて時益は討死し、仲時は同国番場峠(滋賀県米原市)で再び野伏に襲われ、さらには佐々木道誉の軍勢に行く手を阻まれ、やむなく番場の蓮華寺に至り天皇と上皇の玉輦を移した後に、本堂前で一族432人と共に自刃した。享年28。この史実は、『増鏡』、『梅松論』、『太平記』に詳しく記載されている。天皇と上皇は道誉に保護されて京都へ戻された。蓮華寺には自刃した432人の五輪塔群がある。

1333年(元弘3年/正慶2年)、後醍醐天皇の綸旨を受けた足利尊氏等に攻められた六波羅探題北方の北条仲時が、持明院統の光厳天皇、後伏見上皇、花園上皇を伴い東国へ落ち伸びる途中、行く手を佐々木道誉に塞がれたため、やむなく蓮華寺へ至り、天皇と上皇の玉輩を蓮華寺に置いた後に、本堂前で一族郎党432名と伴に自刃した。その際に血が川の様になって流れたと伝わる。時の住持の同阿上人が彼らを憐れみ法名を与え、過去帳に登載したのが有名な『陸波羅南北過去帳』である。寺内にあるその主従の墓とされる一石五輪塔群は近代になってから整備されたもの。

別に向かいの六波羅山とよばれ、山腹に。六波羅山の北条仲時の墓(五輪塔)

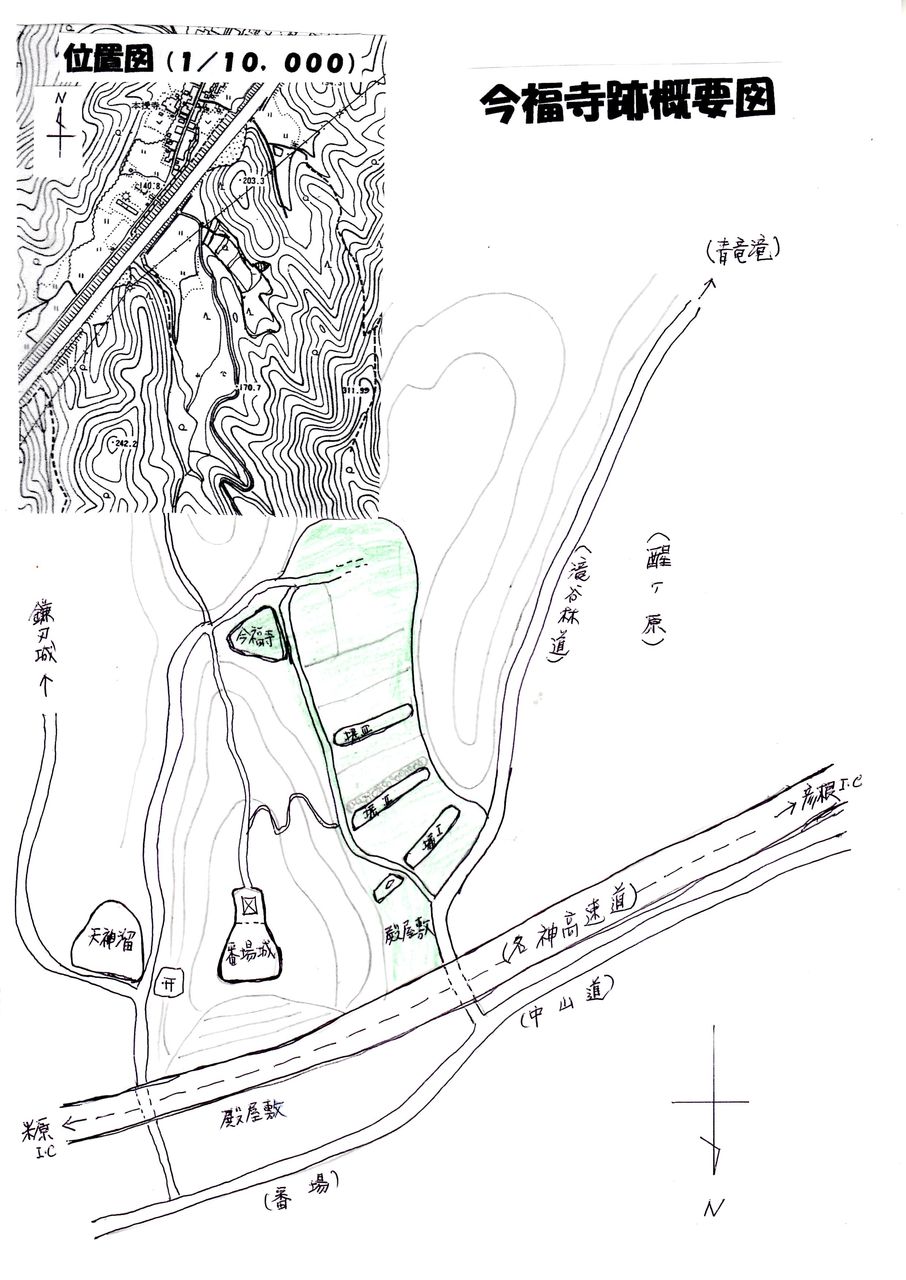

第11回の鎌刃城まつりを晴天のもとに開催しました。午前中は現地見学会で鎌刃城コースと番場城コースを歩き、番場城コースは今回が初めてで、鎌倉時代にこの地域を治めた地頭の土肥氏の屋敷跡からその詰め城の番場城、今福寺跡、六波羅山の北条仲時の墓を見学・御参りしました。続日本100名城選定記念にふさわしい充実したイベントでした。 北条仲時の墓は、こちら六はら山にあるらしい。なんでも江戸時代、彦根藩 井伊の殿様が、馬に乗って蓮華寺を参拝した日の夜「我を馬上から見下ろすとは何事ぞ」と、仲時に夢の中で叱責されたことから、山頂に仲時の墓だけ移転した

北条仲時の墓は、こちら六はら山にあるらしい。なんでも江戸時代、彦根藩 井伊の殿様が、馬に乗って蓮華寺を参拝した日の夜「我を馬上から見下ろすとは何事ぞ」と、仲時に夢の中で叱責されたことから、山頂に仲時の墓だけ移転した

六波羅山と地元でが呼ばれる。

参考資料:蓮花寺HP・

参考資料:蓮花寺・Wikipedia:ウィキペディア、鎌刃城公式サイト

本日の訪問ありがとうございす!!

鎌刃城まつりに参加、

鎌刃城まつりに参加、 『番場城』見学会!

『番場城』見学会! 番場城(遠景)

番場城(遠景) 番場城の尾根先には殿屋敷と称される鎌刃城主堀氏の屋敷と伝承される地があるが、立地からみて番場城との詰城と居館の関係とみるのが普通である。

番場城の尾根先には殿屋敷と称される鎌刃城主堀氏の屋敷と伝承される地があるが、立地からみて番場城との詰城と居館の関係とみるのが普通である。

南側の土橋

南側の土橋 南側の堀切

南側の堀切