史跡観音寺城跡の調査と整備

観音寺城と佐々木六角氏

近江源氏佐々木六角氏

佐々木六角氏は、鎌倉時代初期から戦国時代末期まで近江守護を勤めた名門です。この六角氏が戦国時代に居城としたのが観音寺城です。

佐々木六角氏の系譜は、宇多天皇の皇子敦実親王にはじまる近江源氏につながるといわれています。その子雅信が源姓を賜わり、その孫成頼の代に近江に下り、さらにその孫経方の時、佐々木庄(近江国蒲生郡)の下司となって佐々木姓を名乗ったようです。その過程で、古代より蒲生郡で勢力を誇り、延喜式内社である沙沙貴神社を氏神とした佐々貴山公を祖とする一族を取り込んでいったと考えられています。

中世近江における佐々木氏発展の基礎を築いたのは、源平争乱で源頼朝に忠誠を誓ってめざましい活躍をした佐々木秀義とその5人の息子たちです。この時の恩賞により、嫡子定綱は佐々木庄地頭職を安堵され、近江国惣捕使(のちの近江守護)となっていきます。他の兄弟たちもそれぞれ恩賞を得、多いときには延べ17ヶ国の守護に任じられた時期もあったようです。ともかく、一族の基盤であった近江については、一時期を除き、佐々木惣領家が近江守護を嗣いでいきます。

その後、定綱の孫の代に佐々木氏は四家に分かれ、惣領であった三男泰綱は京都六角東洞院に屋敷を賜ったことから六角氏を名乗ります。他の庶子家も惣領家から独立し、近江各地から全国へと展開していきます。京極氏、尼子氏、朽木氏などがその代表です。

南北朝期から室町前期にかけては、一族内の家督争いや内紛が起こり、近江国内は混乱します。こうした混乱を経て再び守護としての権力強化を目指したのが六角高頼です。高頼は足利義尚・義材と2度にわたり、将軍親征を受けますが、これを乗り切り、権力の強化に成功します。この高頼からその子氏綱・定頼とつづく時期が戦国期六角氏の絶頂期といえるでしょう。この間、守護権力を脅かす存在であった守護代伊庭氏を追放し、新興の家臣たちを奉行人とする奉行人体制を構築します。しかし、この絶頂期にあっても六角氏は戦国大名として絶対的権力をもって近江国内を統一することはできませんでした。それは、近江国が京都に近く延暦寺をはじめとした荘園領主の力が強かったこと、そうした状況を背景として惣村や寺内町といった民衆の自治が発展していたことによるといわれています。こうした諸勢力に対し、あくまで六角氏は守護としての権限を行使するのみで、それ以上に直接的な支配を行っていません。

六角氏による近江支配を最終的に終わらせたのは織田信長による近江侵攻です。永禄11年(1568)、後の15代将軍足利義昭を擁して岐阜から上洛の途に付いた信長は、近江通過にあたり、六角承禎に道案内を命じます。しかし承禎がこれを拒否したため軍勢を率いて近江に入った信長は、居城観音寺城に迫ります。承禎・義治父子は信長軍の侵攻を前に、戦うことなく城を出、甲賀地方に逃亡します。それ以前に、六角氏の奉行人を勤めた近江国内の在地領主たちがいち早く信長に随い、六角氏を見限っています。このあたりに、六角氏の権力の弱さをみることができます。ともかく、ここに六角氏による近江支配を終焉をむかえることとなったのです。

その後、六角氏は反信長包囲網の一つとして近江湖東の一向一揆を扇動したり、反信長勢力間の連絡を行ったりしていましたが、元亀3年(1573)の鯰江城(滋賀県東近江市)の戦いに敗れて最後の拠点を失い、歴史の表舞台から姿を消すことになりました。

観音寺城の歴史と構造

観音寺城は、標高432mの繖山にありました。山頂から南斜面にかけての山復全体に郭が鱗状に広がっていますが、これらの多くが古くからこの山にあった観音正寺の遺構ではないかと考えられ、城郭の遺構との区別が今後の課題となっています。

観音寺城の名は、城跡の中心に伽藍を構える観音正寺(中世には観音寺)に由来します。南北朝時代に佐々木氏頼が観音寺に布陣したことを、「観音寺ノ城郭」と『太平記』に記されたのが初見です。その後も、たびたび観音寺へ陣所がおかれましたが、このことが「観音寺(ノ)城」と記録されたのを、現在はそのまま「観音寺城」と呼んでいます。江戸時代の古城図や城内の石碑は「佐々木城趾」としています。

観音寺城が当主の居住する城として石垣を多用した姿に整備されたのは、修築の記録が集中する1530〜50年代のことと考えられます。これが正しいとすると、石垣を多用した城郭としては安土城より早く、戦国時代としてはほとんど唯一の城になります。観音寺城は、中世山城としては傑出した規模を持っていて、俗にいう「日本五大山城」の一つにも数えられている一方で、防御の観点からすると通常の山城では考えられない、不可解な構造をそなえていることでも有名です。

観音寺城の中枢部分は、本谷を挟んで観音正寺境内の向かい側にある、伝本丸、伝平井丸、伝池田丸のあたりと考えられます。これらの郭は、城内でも特に面積が大きく、四隅を作って方形志向の平面形を呈し、大石を使った壮大な石塁が郭を囲んでいます。昭和45年の発掘調査では、茶器や中国産の陶磁器などが豊富に含まれていていました。天文13年(1544)に城を訪れた連歌師谷宗牧は、山上の城の「御二階」の座敷に案内され、そこには「数寄」の茶室に茶器の名品が用意されていて、城の退出にあたっては秘蔵の古筆を送られたと書いています。観音寺城が要塞であるとともに、六角氏の風雅な生活の場所であったことがうかがえます。

永禄11年(1568)に織田信長が観音寺城を攻撃すると、六角承禎・義治親子は正面から戦うことなく逃亡し、あっけなく開城しました。発掘調査によれば、観音寺城は大規模な火災にあったことがうかがえますが、炎上した時期は記録や伝承で伝わっていることが一致していません。天正7年(1579)に安土城が完成したことによって、観音寺城は歴史的役割を終えたようです。

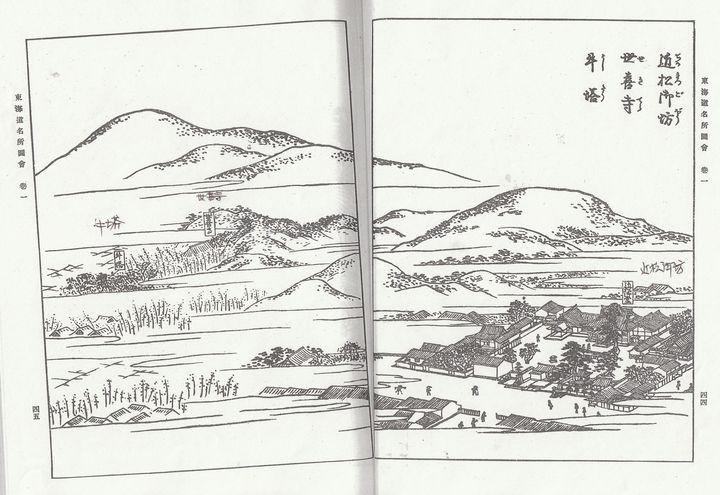

城下町石寺

繖山の南山麓に広がる集落が石寺です。観音寺城の城下町があったとされ、今でも郭状の平坦地と石垣が広がっており、家臣団屋敷の跡ではないかと考えられています。

集落のもっとも高い部分にある天満宮は御屋形跡とも呼ばれ、六角氏の居館があったとされています。郭の前面の石垣は、城内でももっとも高い石垣で、稚拙ながらコーナー部分に算木積みが見られます。御屋形跡を少しくだったところに、山麓に沿って東西方向に景清道が通っています。この道は平景清が尾張から京都へ行く時に通った道といわれていますが、石寺から常楽寺(現蒲生郡安土町常楽寺)方向への抜け道です。この景清道沿いに郭が広がっており、かつて多数あった観音正寺の坊跡と考えられていますが、今では教林坊が現存するだけです。さらに南へ下がると現集落の中央を東西方向に貫く道が通っています。石寺の南を通る東山道(中山道)から石寺集落内を通り、集落東端で再び東山道と合流する道で、下街道と呼ばれています。一説には景清道沿いの郭が家臣団屋敷で、下街道沿いに町人の居住域があったとする考えもありますが、この時代にそうした身分による整然とした住み分けは無かったという考えも有力で、詳細は不明です。

石寺についてもう一つ触れておきたいのは楽市の存在です。天文18年(1549)、史上最初の楽市が「石寺新市」という場所で行われました。楽市とは、営業権を独占していた座に属していないものも、自由に商売することを認める政策です。つまり石寺新市においては、誰もが自由に商売ができるということです。この石寺新市については、地名に基づく研究から現在の奥石神社付近ではないかと推定されています。中世においては、城下町と市場とが分離していることが一般的で、石寺についても城下町とされる繖山山麓の現集落から離れた奥石神社付近に市があったと考えられるのです。

観音寺城・城下町石寺および石寺新市については、まだまだ調査研究が進んでおらず、不確かなことがたくさんあります。さらなる調査研究が必要です。

調査・整備にむかって

現在、滋賀県教育委員会では、将来の史跡観音寺城跡の調査・整備にむけて準備作業を進めています。まずは、平成16・17年(2004・2005)の2年間をかけて、「史跡観音寺城跡保存管理計画」を策定いたしました。これは、史跡観音寺城跡を将来どのように管理し、保存・活用を図っていくかの方向性を定めたものです。つづいて平成18・19年(2006・2007)の2ヶ年で、「史跡観音寺城跡整備基本構想・基本計画」を策定しました。これは、史跡観音寺城跡の調査・整備をどのような理念・方法で進めていくかを定めるもので、調査・整備事業のベースとなるものです。これらを経て現地での発掘調査・環境整備へと進んでいきます。本格的な発掘調査・環境整備に着手する時期はまだ未定ですが、平成20年度からは城内の石垣分布調査を行います。滋賀県が生み出した貴重な文化遺産である史跡観音寺城跡の実態を明らかにし、その成果を皆様にお伝えできるよう、努力してまいりたいと思います。

発掘調査と森林伐採

保存管理計画の策定、基本構想・基本計画の策定を経て、平成20年(2008)から史跡観音寺城跡石垣基礎調査がスタートしました。これは、観音寺城の最大の特徴である石垣の現状把握を目指し、城跡全体の石垣分布調査を実施するものです。4年計画で現在実施中です。また、これと合わせて部分的な発掘調査を行っています。

また、平成21年度(2009)に史跡観音寺城跡の森林・竹林整備事業を実施しました。これによって、これまで生い茂った竹や木々に埋もれて見ることの出来なかった石垣や、近づくことのできなかった郭が姿を現しました。整備したのは観音寺城の東端に位置する伝目賀田丸付近と、西端に位置する伝池田丸から南に延びる尾根筋です。伝目賀田丸では郭を囲う土塁が姿を現し、伝池田丸付近では何段にも築かれた石垣を見ることが出来ます。ぜひ現地を訪れ、中世五大山城の一つに数えられる観音寺城の、スケールの大きさを実感してください。

参考資料:滋賀県教育委員会HPより「史跡観音寺城跡の調査と整備」転載

本日の訪問ありがとうございす!!

曼荼羅岩

曼荼羅岩 本堂

本堂

蓮如上人ゆかりの地

蓮如上人ゆかりの地

近松別院 「顕証寺」 【含む 大塚のケヤキ・両願寺・等正寺】

近松別院 「顕証寺」 【含む 大塚のケヤキ・両願寺・等正寺】

昭和20年(1945)、陸軍の命により取り壊された。

昭和20年(1945)、陸軍の命により取り壊された。