昼食後に向かったのは「有馬温泉」です。

兵庫県神戸市北区に位置して日本三名泉の1つである「有馬温泉」は、日本最古の温泉ともいわれ、あの豊臣秀吉も入湯したことで有名です。

こちらは「太閤橋」と名づけられています。

太閤橋の下を流れる有馬川沿いは、公園として整備されており、人が歩けるようになっています。

徒歩で温泉街に向かいます。

こちらは「ねね橋」です。

療養泉として指定されている9つの主成分のうち、7つもの成分が含まれている世界的に珍しい温泉です。

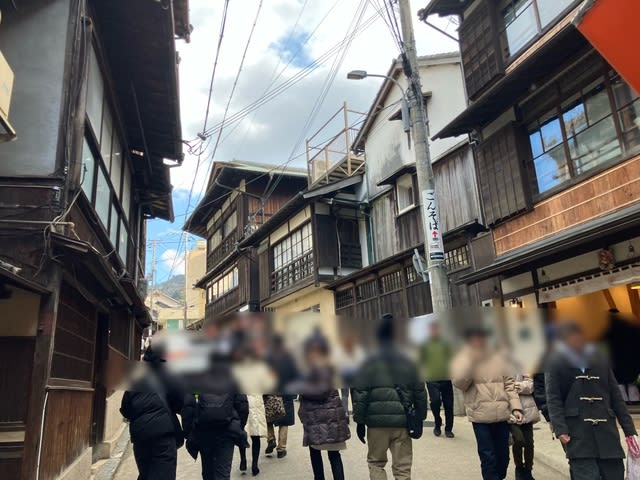

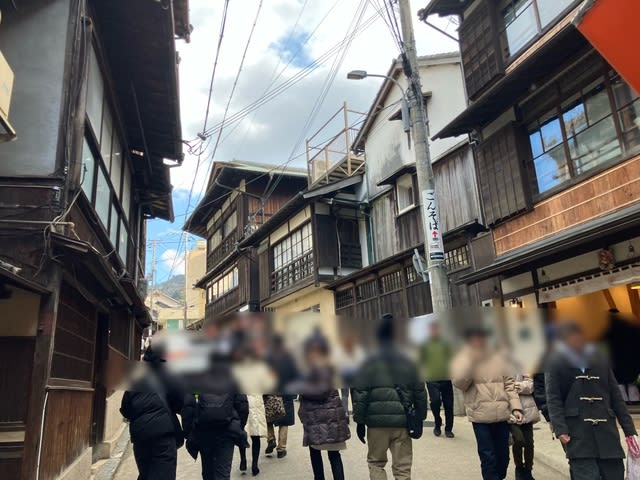

温泉街はこじんまりとして昔の面影をそのまま残していました。

公衆浴場「金の湯」。

この浴場では、赤茶色の金泉を存分に楽しめます。

金の湯のすぐ横には無料の足湯があり、足をつけると金色のように見えます

金の湯に前を通り風情ある「湯本坂」を登ります。

伝統的な家屋やお土産物屋さんが並んでいます。

「竹中肉店」は国産黒毛和牛・神戸牛を扱う専門店です。

特に人気だという「お肉屋さんコロッケ」は、神戸牛のミンチが入って130円とお得でした。

元お豆腐屋さんである「有馬 まめ清 湯本坂店」の豆乳ソフトクリームも有りました。

公園の奥には、神社のような建物があり、その中にある石の井戸からは、ぶくぶくと炭酸泉が湧き出ている様子を見ることもできます。

湯本坂からもうひとつの公衆浴場「銀の湯」へと足を進めました。

有馬温泉にある公園の1つ炭酸泉源公園は「金の湯」から歩いて5分ほどの場所にあります。

「銀の湯」では無色透明で、炭酸泉とラジウム泉が混合した温泉が楽しめます。

奈良時代に有馬温泉に温泉神社を建立した「行基菩薩像」。

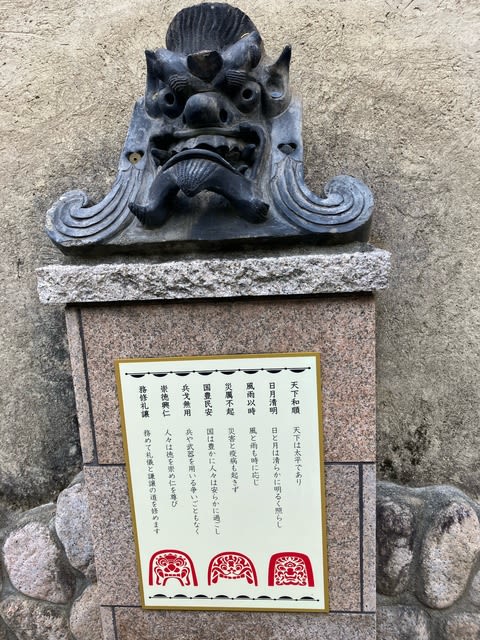

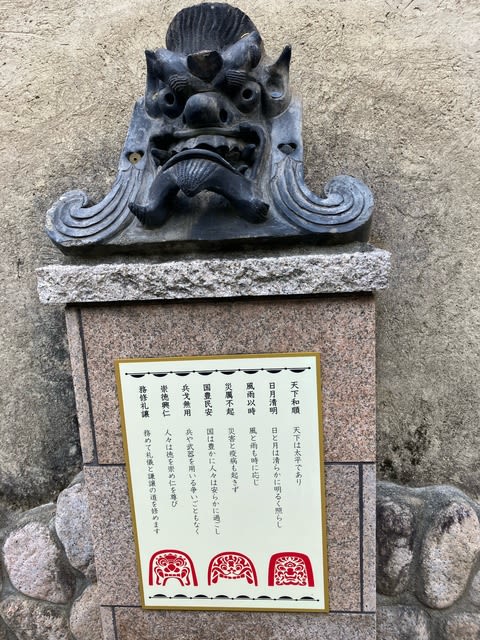

壁に大きな鬼瓦の印と文字が書かれていました。

こちらの「湯泉神社」に参拝しました。

この石段がキツい!

有馬温泉三社巡りとは、「湯泉神社」「水天宮」「有馬天神社」の三社を巡るものです。

それぞれの場所を線で結ぶと三角形の形になり、「有馬温泉パワースポットトライアングル」とも呼ばれています。

最後に商店街で大行列が出来ていた煎餅屋さんに寄りました。

元祖なま炭酸せんべい。 2枚で100円。 その賞味期限は何と5秒です!

どういう事でしょうか?

焼き立てはしっとりとした歯応えでしたが、あっという間にぱりぱり食感に変わりました。

成る程、これが5秒の意味か!! やや甘めの生地でなかなか美味しかったです。

こうして再び太閤橋へ戻りました。 バス乗り場の横に大きな石が有りました。

高さ約5m、周囲約19m重さ約130トンの「袂石」です。

湯泉神社の祭神「熊野久須美命」が着物の袂からとりだし、乱暴者[葦毛の馬に乗り、重藤の弓に白羽の矢で、久須美命を射ようとした松永城主]に投げた小石が大きくなったとか、大己貴命が病魔退散を祈って投げた石とも言わています。

有馬では、この時より、葦毛の馬や重藤の弓、白羽の矢を持って入いることが禁じられています。

もし持って入ると、晴天が急に曇り風雨が激しくなりますので有馬にご来湯の節はご注意下さい。

まだ、続く・・・