2001年6月2日(土)

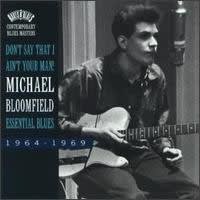

マイク・ブルームフィールド「DON'T SAY THAT I AIN'T YOUR MAN/ESSENTIAL BLUES 1964-1969」(COLUMBIA/LEGACY)

「ルーツ&ブルース」シリーズから、もう一枚。

マイク・ブルームフィールドが亡くなってから、はや20年がたってしまった。

若いリスナーにはほとんどおなじみがないかも知れないが、ひところは英のクラプトン、米のブルームフィールド、と並び称されたくらいの、ブルース・ギターの名手であった。

そんな彼の60年代の名演を選りすぐったのが、この一枚だ。

最初の4曲は、64年12月、彼が弱冠二十歳のときの録音。ジャケ写でおわかりのように、当時の彼はテレキャスターを弾いていた。

テリー特有のエッジの立ったトーンで、ちょっとせっかちな、前のめりに疾走するようなギターを聴かせてくれる。まだ、ミスタッチも多い。

しかも、彼がリード・ボーカルをとっている。これはなかなかの聴きもの。

「ラスト・ナイト」「フィール・ソー・グッド」「ゴーイン・ダウン・スロウ」などで聴かれる彼の歌は、かなり白人ばなれした、荒削りでねちっこいものだ。

白人でありながら、黒人ブルースマンになろう、なろうとしている彼の姿勢がよくわかる。

65年録音の「モジョ・ワーキン」も、しかり。ガンガンにシャウト、知らずに聴いたら、黒人アーティストかと思う、そういう歌である。

とにかく、初期の彼は、ひたすら黒い音の再現に終始していた、という感じである。

作風に幅が出てくるのは、ご存じバターフィールド・ブルース・バンドに参加してからだ。

65年のデビュー・アルバムからは「ボーン・イン・シカゴ」。盟友ニック・グレイヴナイツの作品。

名盤「イースト・ウエスト」(65年)からは、ジャズ・ミュージシャンではよく演奏される「ワーク・ソング」。エルヴィン・ビショップとともに弾くギターには、かなりモダン・ジャズ色が加わっている。

彼らは同アルバムで「ラーガ・ロック」とよばれる、インド音楽を取り入れたサウンドも展開、新境地を切り開いたのである。

その後ブルームフィールドはバターフィールドの元を離れ、、グレイヴナイツ、バディ・マイルスらとともに「エレクトリック・フラッグ」を結成する。

67年のアルバム「ロング・タイム・カミン」からは、ハウリン・ウルフの「キリング・フロア」を収録。ホーン・セクションも積極的に導入、ファンキー色が強くなる。

このあたりから、メイン・ギターはレスポールにかわり、「ブルームフィールド節」ともいわれる、クリアーでシャープな音が聴かれるようになる。

プレイにも初期のラフさは消え、その絶妙な「間」には、大物の余裕さえ感じられるようになってくる。

そしてなんといっても、彼の評価を決定づけたのは、68年発表の、アル・クーパー、スティーヴン・スティルスと共演したアルバム「スーパー・セッション」だろう。

そのなかでも、有名な「アルバートのシャッフル」、そして「ストップ」を収録。

泣きとタメ、ロング・サステイン、ブルース・ギターのお手本のような演奏に、英米のみならず、日本でもエディ藩をはじめとするフォロワーが続出した。

その人気は、一時はクラプトンをしのぐものでさえあった。いやホント。

「スーパー・セッション」同様、日本でもバカ売れしたのがアル・クーパーとのライブ盤「フィルモアの奇蹟(THE LIVE ADVENTURES OF MIKE BLOOMFIELD AND AL KOOPER)」(68年録音)である。

レイ・チャールズの名曲「メリー・アン」。そして、アルバート・キングのスロー・ブルース「ドント・スロウ・ユア・ラヴ・オン・ミー・ソー・ストロング」を収録。

たった四人の編成なれど、実にパワフルで、しかも奥の深い音作りに、当時の日本のミュージシャンたちも驚きと憧れをもって、聴き入ったものである。

ブルームフィールド、この時期はたいへん頻繁にレコーディグをしており、エレクトリック・フラッグの流れで集めたメンバーにより69年1月には「ライヴ・アット・ビル・グレアムズ・フィルモア・ウェスト」、5月には「イッツ・ノット・キリング・ミー」を録音。

さらには、彼がリスペクトするオーティス・ラッシュの初フルアルバム「モーニング・イン・ザ・モーニング」のプロデュースまで手がけている(注)

(注・以下の「月刊ネスト創刊号」を参照願います)

http://www.macolon.net/20010424.htm

「ライヴ~」からは、そのラッシュへのトリビュートということで、コブラ・セッションでも有名な「イット・テイクス・タイム」のカバー。

彼のギターも、グレイヴナイツのボーカルも、実に気合いが入った快演。ラッシュのオリジナルにまさるとも劣らぬ出来ばえだ。

そしてオリジナル「カルメリータ・シャッフル」も収録。これもノリのいい、軽快なインスト・ナンバー。

「イッツ~」からは、オリジナル「ドント・シンク・アバウト・イット・ベイビー」を収録。最も洗練され、かつエモーショナルなブルース・ギターを聴くことが出来る。

その音色の素晴らしさは、ラッシュとタメを張れると言ってよい。

初期のプレイから聴いていくと、そのギター・プレイに年々磨きがかかり、よりブルースの真髄へと向かっていったのがよくわかる。

20代の若さで、黒人ブルースのエッセンスを体得した稀有なる白人ブルースマン、それが、マイク・ブルームフィールドだ。

言ってみれば、彼の存在そのものが「奇蹟」なのかも知れない。