昔話で恐縮である。1995年から4年半、タイ北部ランプーンの北部工業団地内で操業するM社に出向していた。

当然ながら周囲はタイ人社員である。彼らと話をしていると、やけに暗算が早い。それも一人や二人ではなく、多くの人びとがそうであった。一方で話しが熟してくると、マイペンライ(気にしない・どうでも良いよ)の世界になってくる。この対極とも思える頭はどうなっているのか、多少なりとも奇異に思ったものである。

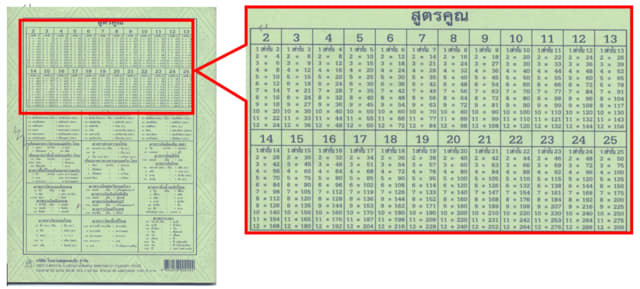

その後、必要に迫られてタイ製のノートを購入した。その裏表紙を見ると上掲写真のようにタイ式の九九が印刷されていた。その最大数は25×12=300である。日本の九九の最大数は2桁81である。道理で暗算が早いのが分かった。タイに算盤を持ち込めば、暗算チャンピオンがでるのでは・・・と、思っていたことを思い出した次第である。

<了>