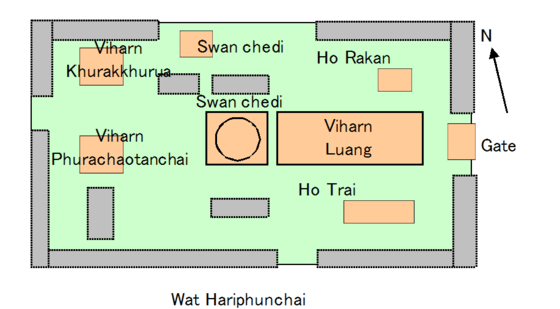

この寺院は、チェンマイの南2kmほどのWiangKum Kam(ウィアンクムカーム)という地名にある。1984年、偶然この地にあるワット・チェンカームの境内1.5mの地中から、古陶磁や仏像等が発掘され、これらがハリプンチャイ様式のものであったことから、タイ芸術局が本格的な発掘調査を開始した。その結果、当時のウィアンクムカームは長さ850m、幅600mの城壁とピン川から引いた掘割に囲まれていたことが判明し、ここに21箇所に及ぶ寺院遺跡があったとされている。

ワット・チェディーリアムは、ウイアンクムカームの西側でピン川に近い一角にあり、1289年頃の創建と考えられている。ここではモン族による、ハリプンチャイ様式の仏塔を見ることができる。この四角錐の塔はランプーンのワット・ククットの仏塔を写したと云われるが、これは五層の塔で、各面に三つずつの仏龕があり、その中には各層で少しずつ印相の違う仏像が祀られている。この塔は20世紀初頭にビルマ人の手によって、修復されたことから、ビルマ文化の影響もみられると云われている。