11月20日(土)、大阪のTKP心斎橋駅前カンファレンスセンターで、令和3年度NPO法人朝鮮通信使縁地連絡協議会総会が、2年ぶりにリアル開催されました。私が所属する地域史研究部会で、敬愛する片山真理子さんが建仁寺両足院の通信使関連所蔵品について解説されるというので、万障繰り合わせて参加しました。

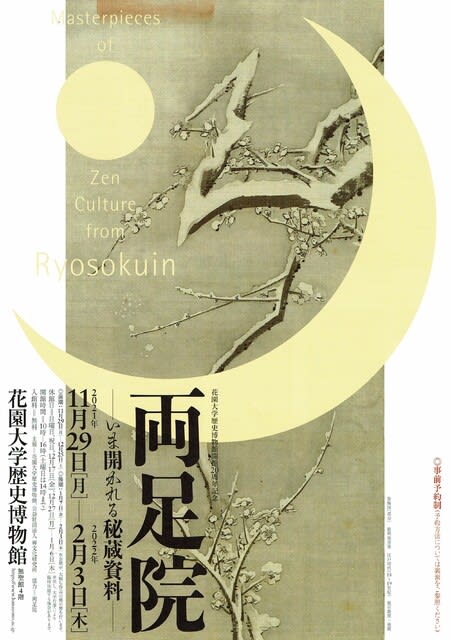

改めて紹介しておくと、私は2007年の大御所四百年祭記念事業で静岡市が製作した映像作品『朝鮮通信使~駿府発二十一世紀の使行録』の制作に関わり、朝鮮通信使研究の第一人者である仲尾宏先生(京都文化芸術大学客員教授)はじめ、通信使ゆかりの全国各地の美術館・博物館の研究員の皆さんとご縁をいただき、以来、朝鮮通信使の調査取材をライフワークの一つにしています。2007年当時、京都の高麗美術館学芸員だった片山さんには撮影等でひときわお世話になり、その後も折に触れ、さまざまな知識や情報を授けていただいています。片山さんは現在、花園大学歴史博物館に籍を移され、今月末から同館で始まる『両足院ーいま開かれる秘蔵資料』(こちらを参照)の準備に奔走されています。

京都祇園の中心に位置する建仁寺は、静岡人ならお馴染み、お茶を伝えた栄西禅師が1202年に建立した京都最古の禅寺で、1258年に入山した聖一国師がさらに発展させました。

両足院(りょうそくいん)は、建仁寺・南禅寺・天龍寺の住持を務めた龍山徳見(りょうざんとっけん・1284~1358)を開基とする建仁寺の塔頭寺院。徳見が葬られたときは「知足院」という名称でしたが、時の天皇の諱「知仁」にかぶるということで、両足(如来の尊称)に改称したそうです。

徳見は千葉の香取出身で、10代の頃、鎌倉五山の寿福寺で出家し、漢文の才能を認められて中国へ留学。苦学を重ねた末、日本人として初めて中国(当時は元王朝)の官寺(国立のお寺)の住持となり、当時廃れていた臨済宗黄龍派を再興するなど、つごう40年余り、現地で活躍した人物です。

やがて室町幕府を開いた足利尊氏・直義兄弟に帰国を請われ、貞和5年(1349)、18名の弟子を伴って帰朝します。このとき来日した弟子の一人・林浄因(りんじょういん)は、日本に饅頭の製法を伝えたとされる人物です。

私はかつて、奈良市の林(りん)神社の饅頭まつり(例大祭)を取材したことがあります。林浄因を祀る日本で唯一の饅頭神社として知られ、毎年4月29日の例大祭には全国から菓子業者が集まって家業繁栄を祈願するのです。林浄因の饅頭は当時、評判を呼び、宮中へも献上され、林家は足利幕府から「日本第一本饅頭所」の看板を許されます。屋号は『塩瀬』とし、江戸時代は将軍家ご用、明治以降は宮内庁御用達の『塩瀬総本家』として発展したのですが、一般に、饅頭を最初に伝えたのは聖一国師、という説が知られていますよね。

2019年に駿河茶禅の会の研修旅行で博多承天寺を訪問したとき(こちら)、訊いてみたところ、聖一国師が宋から酒饅頭の作り方を伝えたのは確かなようで、この技を継いだ虎屋に、国師が揮毫したといわれる『御饅頭所看板』が残されています。一方で、聖一国師よりも先に宋へ渡った道元が、1241年(聖一国師が帰国した年)に著した名著『正法眼蔵』の中で、饅頭の食べ方について言及しているとのこと。誰が最初に饅頭を伝えたのか証明するものはないみたいです。

それはともかく、両足院は、開基徳見の後、2世から8世まで林浄因の子孫が務めたそうです。

そして10世雲外東竺(うんがいとうちく)が、江戸時代の延宝5年(1677)から2年間、対馬の以酊庵22世住持を務めました。ここからが朝鮮通信使の登場です。

以酊庵(いていあん)はかつて対馬にあった禅寺で、現在は厳原市の臨済宗南禅寺派西山寺となっています。江戸時代は朝鮮外交の最前線として位置づけられ、徳川幕府は漢文に長けた京都五山(南禅寺=別格・天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺)の学僧を輪番交替制で以酊庵に派遣し、朝鮮との往復書簡や通信使の接待にあたらせていました。なぜ京都五山の学僧が派遣されるようになったかは、4年前のこちらのブログ記事を参照してみてください。

両足院からは、10世雲外東竺の後、13世高峰東晙が安永8年(1779)に、14世嗣堂東輯が文化4年(1807)と文化12年(1815)に、15世荊叟東玟が天保14年(1843)と嘉永7年(1854)と文久4年(1864)に派遣されました。ちなみに朝鮮通信使の使行は文化8年(1811)が最後です。

最初の10世東竺から14世東輯まで130年間にわたる派遣期間で、通信使の来日時期とぶつかる機会はなくとも、以酊庵には朝鮮側からも外交担当役人がたびたびやってきたでしょうし、さまざまな交流を重ねたことでしょう。結果として、両足院にも「朝鮮通信使来日時のもの」「朝鮮通信使に関連する以酊庵輪番関係のもの」が数多く伝わりました。

私は2009年に両足院で初公開された朝鮮通信使の書画を鑑賞したことがあり、300点近い関連資料が最近になって発見されたと知って驚きました(そのことを書いた当時のブログ記事(こちら)を、今回の講演で片山さんが紹介してくれて、ビックリ赤面してしまいました)。

その後、2017年から2019年まで韓国の文化財団から助成を受け、花園大学歴史博物館と禅文化研究所が両足院の秘蔵資料について調査を行いました。なんでもお蔵の雨漏りをきっかけに全収蔵品を整理し、工芸品は京都国立博物館に、書画は花園大学歴史博物館が預かることになり、花園大学禅文化研究所と協働で本格調査をすることになったそうです。

11月29日から年明け2月3日まで花園大学歴史博物館で始まる『両足院ーいま開かれる秘蔵資料』(こちらを参照)は、その成果の一部を垣間見ることができるようです。事前予約が必要ですが入場無料ですので、年末年始、京都へ旅行を計画されている方はぜひ!