久しぶりに朝鮮通信使と白隠禅師にまつわるトリビア報告です。

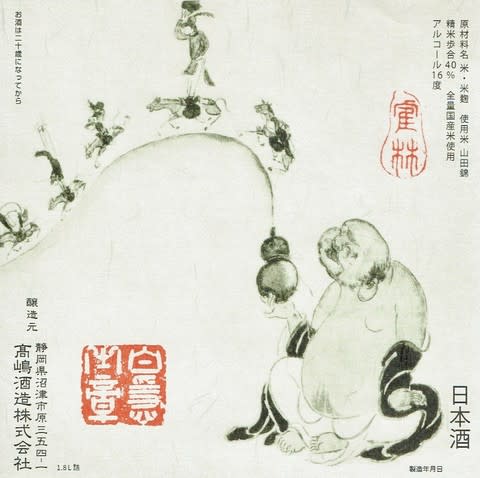

度々ご紹介しているとおり、私がここ10年ぐらい追いかけているこの2つの歴史テーマを結びつけたのは、地酒『白隠正宗』のラベルに使われた白隠禅師画「朝鮮通信使曲馬図」。思い入れの深いこの画の意味について、去る7月30日に開催された静岡県朝鮮通信使研究会例会で、北村欽哉先生が新しい解釈を発表されました。白隠研究者がこれまで誰も指摘していなかった斬り口で、自分に歴史小説を書くスキルがあったら絶対に書きたい!と思えるほどワクワクする内容でした。

例会の演題は『国書偽造事件と馬上才の派遣』。国書偽造事件はNHKの『歴史秘話ヒストリア』や『英雄たちの選択』等々で取り上げているので、ご存知の方もいると思いますが、おおまかに説明すると、室町時代から日朝外交の橋渡しを担ってきた対馬の島主・宗氏は、交渉を円滑に進めるため、日本の為政者(足利将軍、豊臣秀吉、徳川家康)から朝鮮王に送る国書の文言をところどころ書き換え、ニセの国印まで作ったりしていた。江戸時代に入って対馬藩主となった宗義成と家臣柳川調興の間で争いが生じ、徳川3代将軍家光の時代、柳川が幕府に長年の偽造をリーク。幕閣内で喧々諤々の騒動となり、結果、宗義成はおとがめなし、柳川調興は津軽に流刑となったという事件です。

国書という最も重要な公文書の改ざんを内部リークしたほうが重く処罰されたのですから、今の感覚ならアカンやろう~と言いたくなりますが、その裏には朝鮮貿易利権をめぐる、自民党も真っ青!の権力闘争があり、白隠さんが描いた「朝鮮通信使曲馬図」にはその皮肉が込められていたというのが今回のお話。

これまでこの絵を解説した本や図録では、巷で話題沸騰していた朝鮮通信使の馬の曲芸「馬上才」をモチーフに、布袋が瓢箪から曲馬を吹き出す構図で移ろいやすい人の心=意馬心猿を制御したという禅的解釈が大半でしたが、しばしば幕藩体制にするどいツッコミをしていたリベラル派の白隠さんが朝鮮通信使を画題にする際、あえて馬上才を取り上げた真意を裏読みすると、北村先生の❝皮肉説❞も大いにアリだと思えてきます。

先に結論を書いてしまって恐縮ですが、今回のお話の主な登場人物は以下の面々です。

①宗義智(そう よしとし)1568~1615/対馬の島主。初代対馬藩主。秀吉朝鮮出兵から家康の和平交渉~朝鮮通信使招聘まで激動の時代に島を支えた。

②宗義成(そう よしなり)1604~1657/義智の子。国書偽造事件当事者の一人。

③柳川調興(やなぎがわ しげおき)1603~1684/宗氏の家臣。祖父・父とも足利将軍時代より朝鮮貿易貨物管理者として暗躍。10歳のとき徳川家康に気に入られ駿府城で小姓となり、土井利勝ら幕閣実力者と強い人脈を持つ。宗義成の妹を妻に迎えていたが後に離縁。国書偽造事件では津軽藩に流刑となる。

④規伯玄方(きはく げんぽう)1588~1661/福岡宗像出身の禅僧。対馬の外交僧として宗義智・義成親子を支え、日本人では初めて秀吉出兵後に漢城(ソウル)訪問。国書偽造事件関与者として岩手南部藩に流刑に。この地に酒や味噌の醸造法、作庭技術、製薬技法等を伝え、方長老と呼ばれて藩主はじめ多くの庶民に親しまれる。晩年許され、大坂で亡くなる。

ご覧いただくと、③柳川調興と④規伯玄方のプロフィールに興味が湧いてきませんか? 調興は駿府城で暮らしていた過去があり、玄方に関しては、南部杜氏のふるさとであるこの地に酒造技術を伝えたのは私のこれまでの取材では、近江商人が南部盛岡藩城下の商業や産業を興し、南部杜氏は近江商人村井権兵衛が池田流を導入したのが始まりだと承知していたので、玄方の存在や関与を知ってビックリしました。

南部杜氏の話は別の機会に回すとして、今回のキモとなるのは、単純な主従関係ではなさそうな藩主宗家と家臣柳川家の間柄です。

日朝関係史専門の田代和生氏が著した『書き替えられた国書』(中公新書)によると、宗氏はもともと古代末期の律令官人で、武士になって対馬を支配するようになり、14世紀以降、倭寇が朝鮮半島を荒らすようになると李朝政府から倭寇の取り締まりを依頼され、見返りに貿易上の特権を得ます。

以降、日朝交渉は宗氏の専売特許となり、当時最高の知識人であった禅僧を雇って外交交渉をさせました。宗義智の時代には景轍玄蘇という僧が対馬に以酊庵という庵を建てて、ここをいわば外務省に見立てて国書偽造という禁じ手も使い、日朝修好を円滑に進めたのです。規伯玄方は玄蘇の同郷の弟子にあたり、24歳という若さで以酊庵二代目に。対馬激動の時代を支えた宗義智は48歳で急逝し、その子義成は12歳で家督を継承。玄方は若い当主を全身全霊で支えます。

一方、柳川氏は出自がハッキリせず、出身地の筑紫国柳川にちなんで姓を名乗ったそう。宗氏14代島主に仕えて朝鮮貿易で功績を上げ、対馬郡内で勢力を伸ばします。秀吉が九州を平定したころには、朝鮮の珍品を石田三成に献上して秀吉にも取り入り、秀吉からは冠位を、家康からは本土に領地まで与えられました。国書偽造は、朝鮮事情に精通した柳川氏とGOサインを出した宗氏のいわば共犯作業。朝鮮側から絶大な信頼を得ていた柳川氏は「自分なしには朝鮮貿易は立ち行かないだろう」と次第に増長し、主君宗氏をおしのけて「徳川の直臣として朝鮮外交を担う」という野心を持つように。11歳で家督を継いだ調興は家康に気に入られて駿府城で小姓となり、家康亡き後は江戸に出て秀忠に仕え、神田に屋敷まで拝領したそうです。

ともに若くして家督を継いだ宗義成と1歳上の柳川調興。親世代からの国書偽造という負の遺産を共有する2人でしたが、性格は正反対のようで、朝鮮通信使が2人の印象を「調興はすこぶる怜利(賢い)、義成は癡騃(愚か)」と記録しています。

家督を継いだ当初、調興は「対馬みたいな僻地には興味ない、オレは江戸で出世するんだ!」と思っていたようですが、義成の母に「息子を支えてくれ」と頼まれ、しぶしぶ忠誠を誓い、義成の妹宮姫を妻に迎えます。その代り、徳川仕込みの世渡り術を身に着けていた調興は、対馬藩内で自分の意にそぐわない重臣を次々と失脚させていきます。義成が最も信頼していた重臣吉田蔵人に横領の罪をかぶせる際は、幕府老中の威光まで利用し、吉田は切腹に追い込まれます。さすがの義成も堪忍袋の緒が切れて、藩内は主君義成派と柳川派に二分対決する状況となりました。

朝鮮通信使から癡騃と言われてしまった義成ですが、若くして以酊庵二代目となった当代随一の碩学・玄方から教育を受け、まっとうな政治力も備えていました。朝鮮半島に大陸北方から後金(のちの清王朝)が侵略してきたときは、義成が率先して徳川幕府に援軍派遣交渉を行い、当時日本人は釜山までしか許されなかった不文律を越え、玄方を首都漢城(ソウル)まで派遣させたのでした。

柳川家が代々果たせなかった首都入城を玄方が成し得たというニュースに衝撃を受けた調興は、大胆な行動に出ます。義成から受けていた知行の返上を申し出て、義成に却下されると、幕府老中土井利勝に「パワハラを受けた」と訴え、義成も負けずに「不忠者」と申告。告げ口合戦の挙句、とうとう調興は「宗家は朝鮮外交担当者として不適格」と国書偽造を暴露してしまったのです。偽造の共犯だった柳川も火の粉をかぶるリスクはあったものの、幕閣に強いコネを持つ調興には勝算があったんですね。

国書偽造が明るみとなった1633年、幕閣(老中土井利勝、老中酒井忠勝、阿部忠秋、松平信綱、柳生宗矩、林羅山)による事情聴取が始まり、翌年まで続き、朝鮮王朝にも知られるところとなりました。偽造国書を交わされてきたという国辱に対し、朝鮮側がどう反撃してくるか、宗義成は生きた心地がしなかったと思いますが、ここで玄方は「朝鮮側に天下一と評判の馬上才の招聘を打診してみてはいかがでしょうか?もし朝鮮側が応じれば、この問題は不問に帰すと判断できるでしょう」とアドバイス。1634年暮れ、義成の特命を帯びた側用人有田杢兵衛が釜山に渡って「家光公がぜひ観たいとおっしゃっているので」と馬上才招聘を願い出ます。無事、馬上才団を伴って1635年1月に帰国し、一団は対馬に滞在して❝裁判❞の成り行きを見守ります。

1635年3月11日、徳川家光はすべての大名を江戸城に集め、公開評定で両者の主張を直接聴取します。ドラマや映画にするならまさにクライマックス!といったところでしょうか。江戸城内も義成派、調興派に二分され、大名たちは、単なる対馬のお家騒動がこんな大事件になるとは!と興奮気味。義成派の伊達政宗などは事前に「我々は朝鮮の役のとき、父君義智公に救われた恩義がある。もし柳川が勝ったら調興を屋敷に帰さず、切り捨てるよう家臣に申し付けてあります」と義成に耳打ちしていたそうです。

調興を幼少の頃より可愛がっていた土井利勝らの反応が気になるところでしたが、翌12日、土井邸に呼ばれた義成は「今年か来年のうちに朝鮮通信使を招聘せよ」と事実上の勝訴を、松平邸に呼ばれた調興は、国書偽造の首謀者として津軽への流刑を言い渡されました。

勝算があった調興がなぜ負けたのかー。田代氏は『書き替えられた国書』の中で、宗氏は中世以来、朝鮮国王へ使者を送る時は恭順の意を示すため、釜山の殿牌(国王を象徴する牌)を使者が拝む習慣があり、それで長年修好関係が続いてきた。幕府の直臣を自認する調興が義成にとって代わって使者を送った時、同じようなことをしたら❝徳川が朝鮮王に朝貢したスタイル❞になってしまう。宗氏の実績を採った方が後々問題ないという判断だった、と指摘されています。なにより、土井利勝や林羅山ら調興支持派を抑え込んで義成を擁護していたのは、ほかならぬ家光だった。彼には、家臣が主君を貶める先例を作っては絶対にならないという信念があったのです。

とはいえ、処分は双方に及び、調興の家臣松尾七右衛門と宗家の祐筆島川内匠が死罪、玄方と宗智順(義成のいとこ)が偽造の事実を知っていながら報告しなかった罪で流刑となりました。玄方を奪われた義成は勝訴に浮かれるどころか「四分六分で敗けたような気がする」と側近に吐露したと伝わります。

判決1か月後の4月20日、家光は江戸城で馬上才を観賞し、大いに喜び、翌1636年の朝鮮通信使招聘から馬上才が正式メンバーとなりました。この年、通信使は初めて日光まで足を延ばしたのですが、これは土井利勝と林羅山が宗義成に圧力をかけ、日光行きを嫌がる通信使を無理やり説き伏せさせたとか。通信使は「義成は血の気がなく慌てふためき、鼻血を3度も4度も出していた」と記録しています。通信使を巻き込んだなんとも陰険な意趣返しですね・・・。

主を失った対馬以酊庵には、京都五山から交替で高僧が派遣されることになりました。私はこれまで、今回のことで幕府が対馬に外交を任せきりではまずいと判断したからと、理解していましたが、玄方ほどの優秀な僧が処罰されてしまったことから、後任の引き受け手がいなかったというのが実情のようです。

48歳で南部藩に送られた玄方は、71歳までこの地で過ごします。私は北村先生のお話をうかがった後、どうしても玄方の足跡を知りたくて、南部杜氏の取材を兼ねて9月8~9日に盛岡へ行ってきました。盛岡城址の北東に位置する榊山稲荷神社(もりおかかいうん神社)には方長老と呼ばれて親しまれた玄方が作庭した旧桜山庭園緑風苑があります。観光パンフレットにはなぜか紹介されていないのですが、ご覧の通りの見ごたえある美しい庭園。境内には南部藩時代に「斗米稲荷」として崇敬された金殖神社があり、しっかりお詣りしてきました。

神社の隣には、南部藩主歴代当主の墓がある聖寿禅寺があります。玄方が蟄居暮しをしていた寺で、南部家歴代藩主の中でも名君の誉れ高い29代南部重信は、青年時代に先祖墓参りのたびに玄方のもとを訪ね、多くを学んだと伝わります。

盛岡市中心部を流れる中津川与の字橋たもとには、南部家重臣毛馬内三左衛門邸の庭を作庭した玄方の手による『方長老のつくばい』が。大通り二丁目には、玄方を慕って京都木津村から移住した商人池野藤兵衛の『木津屋』の屋敷と土蔵(岩手県有形文化財)が。

もりおか歴史文化館では、玄方木像の写真を拝見できました。ホントはどんなお顔だったのかな・・・。

1658年、72歳で放免となった玄方は、いったん江戸に立ち寄って林春斎(林羅山の子)の調べに応じ、その内容は『方長老朝鮮物語付柳川始末』という書物にまとめられました。こののち玄方は京都の南禅寺塔頭語心院の住職を1年務め、最期は大坂城そばの九昌院の庵で亡くなります。享年74歳。対馬の地を踏むことは二度とありませんでした。

白隠さんが生まれたのは玄方が亡くなってからですから、2人に直接の接点はあり得ませんが、禅僧の大先輩である玄方の『方長老朝鮮物語付柳川始末』を読んでいたのかもしれませんね。

今回、北村先生のレジメには興津の東勝院に伝わる朝鮮通信使曲馬図が紹介されており、上記の白隠正宗ラベルと同じような構図ながら、布袋さんの脇に〈抑是 朝鮮國 客僧 彼張華老 伯坊主〉と画賛が入っています。

張果老とは中国唐代の仙人で、白い驢馬に後ろ向きに乗って一日数万里移動し、休む時は驢馬を紙のように折りたたんで箱に入れ、乗る時は水を吹きかけて元に戻したという伝説の人物。北村先生は「朝鮮通信使一行に僧侶はいなかったので、これは朝鮮国へ渡った日本の僧のことではないか」「張果老の果を華と書いたのは、わざと間違えたのではないか」と読み解きます。・・・となると、朝鮮通信使曲馬図の布袋さんとされているのは、規伯玄方のことではないかという仮説も。なにせ〈伯坊主〉ってズバリ書かれていますし、馬上才を日本に招聘したきっかけはほかならぬ玄方であり、その後の国書偽造事件を巡る顛末を見れば、白隠さんが「意馬心猿だ」と皮肉る気持ちも理解できますよね。

歴史教科書では「国書偽造事件」とひと言で片付けられるお話ですが、現代の政治の世界にも、企業経営の世界にも置き換えられそうな話だなあとしみじみ・・・。映像化するなら宗義成は三浦春馬、柳川調興は高橋一生、規伯玄方は堺雅人なんてどうでしょうか(笑)。